4人の新人賞の内 イチオシは「文藝」の“子供じみたアイディア”

[レビュアー] 栗原裕一郎(文芸評論家)

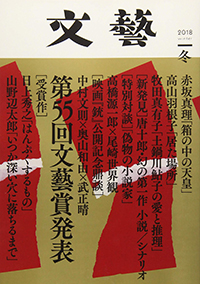

文藝 2018年11月号

文芸誌11月号(『文藝』は冬季号)では『新潮』『すばる』『文藝』で新人賞の発表があり、4人の新人作家が誕生した。その中で評者が面白いと思ったのは、文藝賞を受賞した山野辺太郎「いつか深い穴に落ちるまで」だ。

終戦直後、「平和の時代に興すべき新事業の計画」が必要だと上司にけしかけられた運輸省の若手官僚・山本はあるプランを思いつく。日本からブラジルまで地球を貫通するトンネルを掘る、というのだ。理由を問われた山本の答えがふるっている――「だって、近道じゃありませんか」。

内密に進められるこのプロジェクトの発足から完成までの70年間が、「僕」という極私的視点を中心に、律儀なようで大雑把な戦後日本史観と絡めて描かれるのだが、強く推した選考委員・磯崎憲一郎との受賞対談で作者自身が言うように、子供じみたアイディアである。小説になるなんて普通思わないし、仮に手を付けても早々の挫折が予想されるところだ。だが山野辺は200枚超えの長篇小説として「真顔で」(磯崎)書き切ってしまった。粗は多いが、この胆力があれば何だって書き切るんじゃないかと期待させる器だ。

今月は作品数も多く粒も揃っていたものの、さて、と振り返るとどうも影が薄く、数学者・森田真生の評論「隔たりの彼方から」(すばる)の印象が際立つ。中国古典を研究する仏の哲学者フランソワ・ジュリアンとの対談の顛末をめぐったもので、「普遍」および「言語」の拡張と更新と主題は要約できるが、その認識が、生後すぐに大手術を受けた息子の生へと結び付いていく父としての視線が優しく感動的だった。小林秀雄賞を受賞した南直哉『超越と実存』(新潮社)にも森田評論に通じる問題意識を感じた。

高橋源一郎「『文藝評論家』小川榮太郎氏の全著作を読んでおれは泣いた」(新潮)がウェブに転載されたことで、『新潮45』問題はさらに波紋を広げている。取り上げた媒体も多いので次回で整理したいが、ひとこと先に言っておくと、新潮社、特に『新潮』の対処には疑問を覚える。