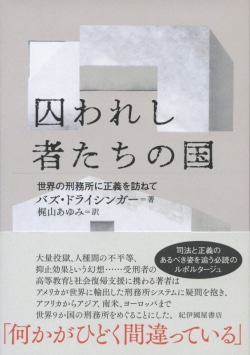

『囚われし者たちの国──世界の刑務所に正義を訪ねて』

- 著者

- バズ・ドライシンガー [著]/梶山あゆみ [訳]

- 出版社

- 紀伊國屋書店出版部

- ジャンル

- 文学/外国文学、その他

- ISBN

- 9784314011792

- 発売日

- 2020/12/26

- 価格

- 2,310円(税込)

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

「復讐の惑星(プラネット)」から見た修復的正義の可能性

[レビュアー] 坂上香(ドキュメンタリー映画作家)

世界は一つの監獄。そこには囚人と刑務官の両方がいる。

ボブ・ディランの歌の引用から始まる四六〇頁のペーパーバックは下線や書き込み、蛍光色の付箋でびっしり。頁の角は折れ、形状が歪んでしまっている。几帳面な読者なら目をひんむくだろう。しかしこれは、私にとって最大級の賛辞の証だ。

著者バズ・ドライシンガーは、世界九カ国の刑務所を二年かけて巡り、本書を書いた。原題『Incarceration Nations(投獄国家)』が示す通り、刑務所はあって当然で、犯罪には収監が当然、私たちはそれに疑問すら抱かない。だから本書は根本的な問いをつきつける。刑務所は、本当に必要不可欠なのだろうか、と。

私自身、刑務所や少年院などの矯正施設を国内外で訪れ、映像を作り始めてから三○年が経つ。刑務所に関係する本は貪るようにして読んできた。でも、だからこそ最近は刑務所の三文字に食傷気味で、実を言うと本書も読むのを先延ばしにしていた。

アフリカ諸国に始まり、中南米、オーストラリア、東南アジアときて、最後は最もリベラルな刑事政策で知られる北欧の刑務所を訪れる本書は、よくある「第三世界型の非文明的な刑務所は撲滅せよ! ノルウェー型万歳!」的な啓発本か、研究書の類だろうと思いきや、冒頭から予想は裏切られた。

まず、著者がユニークだ。肩書きは、刑事司法の分野で有名なニューヨーク市立大学(CUNY)ジョン・ジェイ・カレッジ・オブ・クリミナル・ジャスティスの教授だが、専門は刑法でも犯罪学でもなく、アフリカ系アメリカ人の文化という異端である。かつてレゲエやヒップホップにはまり、好きなミュージシャンには片っ端から取材し、世界的ラッパー、スヌープ・ドッグのツアーにまで同行取材するイケイケライターだったことにも触れられている。

彼女のこうしたアプローチが、信頼を得ること自体が難しい受刑者との関係づくりに役立っているのはもちろんのこと、異端だからこそ、一つの専門領域に囚われずに様々な問い直し――刑罰、更生、刑務所、社会復帰、許し、正義とは何かと問うこと――を可能にしているのだろう。

著者はまた二○一一年にCUNYに開設された「刑務所から大学へのパイプライン・プログラム(P2CP)」(https://justiceandopportunity.org/educational-pathways/prison-to-college-pipeline/)の創設者でもある。アメリカでは「学校から刑務所へのパイプライン」というフレーズが定着してきたように、教育現場は子どもの問題行動にも容赦ない「ゼロ・トレランス」政策をとってきた。P2CPはそれを逆手にとり、教育から排除されてきた受刑者に高等教育の機会を提供する制度を構築した。提携する刑務所では、受刑者が大学の準備教育を受け、一定の水準に達した者は出所後CUNYへの入学が保証されている。こうした動きは実は他州でも行われており、著者は訪れる国々の刑務所でも活動内容を紹介してまわる。

ただし、本書はPR本でもハウツー本でもない。いわゆる刑務所訪問記でも、自己啓発本でも、暴露本でもない。むしろそれら全てを拒んでいるかのようだ。全編を通して著者の体験がパーソナルな視点で語られていくのだが、常に自分の立場性――アメリカに暮らす白人で大学教授という特権的立場にいること――に自覚的だからか、決して押し付けがましくもウェットでもない。

ある時はP2CPの英語教師、世界最大の受刑者人口を記録する“監獄帝国”から来た研究者、またある時はホロコーストの生存者を親族に持つユダヤ人、一人の友人として、幾つもの立場と役割で刑務所に足を踏み入れ、囚われ人らと対話を重ね、問いを投げかけていく。

旅はルワンダから始まる。一九九四年のフツ族による一○○万人近いツチ族の「ジェノサイド(集団虐殺)」で知られているが、同国はそれへの対応として、復讐心や憎しみにしがみつかない和解策をとった。植民地となる前から存在した「ガチャチャ裁判」(損害を償う方法を定める場)をアレンジして、地域住民が集い、殺戮の詳細を明らかにし、判決を下すという手法だ。最も多い判決は「公益労働キャンプ」における一定期間の労働で、住む場所のない人(集団虐殺の遺族を含む)の家や道路の建設など、公益にかなう労働を通した償いを行っている。建築に必要な技能を習得するほか、読み書き、ルワンダの歴史や政府の施策も学ぶ。

こうした方法によってルワンダは受刑者数を半分に減らしたが、それでも人口比率世界七位という多さだ。そして同国の刑務所は、今も受刑者の約八割が集団虐殺の加害者である。その一つに、著者は現地の若いボランティアらと訪ねて行くのだが、実はその若者らは親や親戚を虐殺で殺された遺族でもある。

「この先もずっと生き残りのままでいたくはない。生き残りなのは過去であって、一生じゃない。だから、自分の人生を謳歌させてほしい。自分の人生を自分の手でつかませてほしい」

現地の若者の言葉に、著者は動揺する。ホロコーストで家族全員を失ったことで、復讐心に駆られ続ける祖父を思い出したのだ。彼女は祖父の幻影につきまとわれ、疲れ果てていた。

著者はこの後、哲学者や精神科医らの言葉を引きながら、自問自答する。刑務所とは「大掛かりな復讐」であり、「痛みを痛みで返す」「悪事」と何ら変わりないのではないか。復讐で「起きたことをなかったことにはできない」し、むしろ悲劇を繰り返してしまう。刑罰には、暴力に対する抑止効果も認められていないし、それ自体が「合法的な暴力」ではないか。

紙幅がないので最も印象的だった章をあげるとすれば、やはりノルウェーを扱った最終章だ。小規模で、一般社会とほぼ変わりない人道的な刑務所の環境には、思わず深いため息が出る。著者が乗船したバストイ刑務所行きのフェリーでのエピソードは、まるでコメディ映画だ。所長が言った「人を泥みたいに扱えば、そいつは泥になる。人間として扱えば、人間らしくふるまう」という言葉には深く共感するし、昔からノルウェー人が寛容だったわけではないという言葉にも勇気づけられる。

本章は「修復的司法」の父として知られる犯罪学者ニルス・クリスティとの対話で締め括られる。修復的司法の原語は Restorative Justice で、本書の副題にも正義(Justice)とあるように、「修復的正義」と訳すこともできる。これは第一章のルワンダにもつながり、本書のベースになっている重要なアプローチで、第二章の南アフリカでも扱われているが、従来の刑事司法とは異なる、被害者中心の問題解決方法だ。つまり犯罪を「損害」と捉え、傷ついたのは誰か、そして彼らのニーズは何か、どう実現できるかなどを、対話を通して見極めていく。

この「修復的正義」を世界に広めてきたクリスティと著者は、オスロの政府庁舎を爆破して八人を死亡させ、オスロ近郊のウトヤ島でさらに六九人を射殺したキリスト教原理主義者のブレイビクに対して市民がとった寛容な対応について語りあう。八六歳(取材当時)のクリスティは、普通の市民がうまく暮らしていけるメカニズムを構築することこそが自分たちの仕事だと言い、年に一回は受刑者と刑務所職員と大学教員らがスキーをしたり、対話を重ねる場を持っていると著者に語る。こうした一歩先行く賢人らの背中を見て、著者の現在もあるのだろうと感じさせられた。

では日本の刑務所はどうか。本書に日本の刑務所は登場しない。著者はそもそも取材候補に入れていなかったようだが、国内外の研究者らは口を揃えて言う。日本の刑務所には、調査目的では入れてもらうことすら出来ない、と。

そうなのだ。私は最近国内の刑務所を舞台にした初のドキュメンタリー映画(『プリズン・サークル』)を完成したが、撮影許可に六年もかかり、撮影期間中も過剰な制約が課された。編集段階では完成前試写を義務づけられ、保安上とか、受刑者の肖像権とか、もっともらしい理由が挙げられたが、ドイツのジャーナリストに言わせると、取材を受けた行政機関が試写を義務づけることは「検閲」にあたる。そう、この国では刑務所に限らず、「検閲」が当たり前のように行われ、それを疑問にも思わない私たちがいる。

映画は日本の刑務所で行われている新しい更生プログラムを舞台にしているのだが、観客がまず驚くのは、タイムスリップしたかのような軍隊調の過剰な規律など受刑者に対する非人間的な扱いである。言い換えると、そんなことすら私たちは知らされずにきた。著者いわく、「実際に目に触れる制度でないと、私たちは他人事に思ってしまう」から、制度の透明性は不可欠である。

第七章で紹介されるNIMBY(ニンビー)も今の日本に重なる。我が家の裏庭には来ないで(Not In My BackYard)という姿勢を指す表現で、彼ら(犯罪者)を悪者と見なすことで私たちを切り離し、「彼ら」対「私たち」の構図を作ってしまう。それは犯罪を生み出す社会構造からは目をそらし、「刑務所で根性を叩き直してこい」という“おまじない”で対処してきた私たちの姿に他ならない。最近では、刑務所や薬物治療施設に留まらず、児童養護施設や障害者施設などの福祉施設の建設までが、各地の地域住民からの強い反

対にあっている。反対する側の住民らが、本書を読み、教育や芸術や対話によって人がどれほど成長するかということを知ったなら。そんなことを想像してみる。

最後に、著者による「正義」の再定義が新鮮に映ったことに触れておきたい。正義とは、満足せず、安逸をむさぼらず、常に動くこと。その対義語は犯罪でも不正義でもなく「現状満足」のこと。これをもとに考えれば、本書のベースにある「修復的正義」とは、修復できるか否かではなく、修復という永遠の課題の実現を目指し、常に動き、変化を起こしていくことだと言えないか。

私たちが生まれ落ちたのは「復讐の惑星(プラネット)」、世は大量投獄時代。しかし、本書を通して伝わってくるのは、それは変えられるはずというささやかな希望。私た

ち自身が変化を求め、修復に向けて動き続ければ――