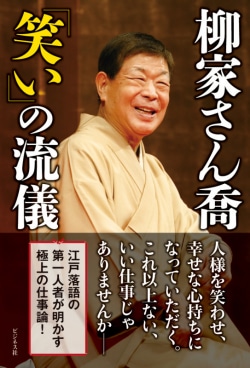

『柳家さん喬「笑い」の流儀』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

【聞きたい。】柳家さん喬さん『柳家さん喬「笑い」の流儀』

[文] 乾正人(産経新聞)

柳家さん喬さん

■弟子は小さん流放任主義で

この人の噺(はなし)を目を閉じて聴いていると、見たことのない江戸の情景が、浮かび上がってくる。たとえば、「文七元結(もっとい)」。

主人公の長兵衛が住む本所、娘が父の借金を身売りして返そうと駆け込んだ吉原、身投げしようとした文七を長兵衛が必死にとめた吾妻橋の様子が、瞼(まぶた)の裏にありありと映る。

人情噺の第一人者なのだが、「うどん屋」などの滑稽噺より「芝浜」のような人情噺が、格上視される世の風潮には異を唱える。

「お客さまを泣かせようと、この話はつらいぞ、悲しいぞと押し付けてはいけません。泣くだけでなく、笑いも思いやりも人間の『情』なんだから」

育てた弟子は喬太郎、左龍ら実力者揃い。教え方に秘訣(ひけつ)でもあるのだろうか。

「私に育てる力なんてありません。自分を成長させる力は、自分自身にしかありませんから。『これはダメ、あれもダメ』といった枠にはめた育て方は楽ですが、それはしなかった。師匠の小さん流放任主義を真似(まね)たんですかねえ」

学園紛争華やかなりし昭和40年代初頭、大学に失望した高校3年生の稲葉稔(本名)少年は、進路面談で何の目算もなく「落語家になる」と宣言。五代目小さんに入門し、どんな青春を送ったかは、『「笑い」の流儀』でたっぷりと。

新作にも力を入れている。収録されている劇作家の黒田絵美子さんと組んだ「干しガキ」は、SFと古典落語の世界が融合した独特の面白さがある。

「芝浜」の主人公よろしく若いころは大の酒呑みだったそうだが、あるときを境にピタリとやめた。

その理由が実に面白いのだが、「これはオフレコで」とクギを刺された。書けないのは実に残念だが、続きはぜひ高座で。7日には「性格も芸風も真逆」なのになぜかウマが合う権太楼との二人会を東京・日経ホールで開く(大手町落語会スペシャル)。お後がよろしいようで。(ビジネス社・1870円)

乾正人

◇

【プロフィル】柳家さん喬

やなぎや・さんきょう 落語家。昭和23年、東京都生まれ。中央大付属高校卒業後、五代目柳家小さんに入門。56年に真打ち昇進。平成29年、紫綬褒章受章。