「ケーキの切れない非行少年たち」を、どうすればいいのか?(1)

医療少年院での勤務経験もある著者、宮口幸治氏(現・立命館大学産業社会学部教授)

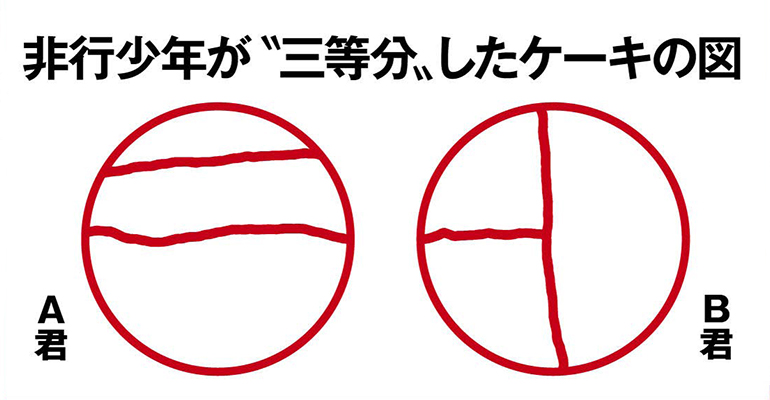

殺人や強盗、性犯罪などの凶悪な罪を犯していながら、「ホールケーキを3等分する」といった簡単なことすらできないほど、認知機能に問題を抱えた非行少年たち──。そんな非行少年たちの驚くべき実態を明かした『ケーキの切れない非行少年たち』(新潮新書)がいま、ベストセラーとなっている(現在、12刷25万部)。

本書のキーワードの一つは「認知のゆがみ」。本文中では、極めて歪んだ形でものごとを認識している人たちの様子を、著者が勤務した医療少年院のケースなどから詳述している。反響は大きく、「“不良少年”の真実の姿が分かった」「あおり運転やいじめなど、世間を賑わす社会問題の背後にある原因も見えた」などの声が、続々と寄せられている。

その大きな反響を呼んだ本の著者はいま、何を考えているのか。精神科医で、医療少年院での勤務経験もある著者、宮口幸治氏(現・立命館大学産業社会学部教授)に、出版後の反響やこれからの課題について、担当編集者が聞いた。(聞き手 横手大輔)

──ご著書が思わぬベストセラーとなりました。ご自身では、ここまで反響を呼んだ理由はどこにあると考えておられますか?

宮口 やはり、オビのイラストの衝撃が大きかったんじゃないですかね。あとは新潮社さんのブランド力もあります(笑)。私自身はずっと同じ事を言ってきましたし、関係者向けの本は出していましたが、そんなに注目されなかったですから。

私は2009年から医療少年院で6年間、その後女子少年院に1年間勤めました。そこで、「なんでこんな簡単なことすら出来ないのだろう」と考えさせられるような子たちにたくさん出会いました。彼らは罪を犯して入院してくるわけですが、実際には学校でも家庭でも問題に気付かれず、しんどい生活を続けているケースがほとんどです。その中で、自信をなくしたり、いじめにあったりして、非行に繋がってしまう。こうした実態はこれまで、ほとんど知られていませんでしたから、本書に描かれた「非行少年」の等身大の姿に読者が驚いた、という面もあったかも知れません。

──『ケーキの切れない非行少年たち』の中で、山本譲司さんが記した『獄窓記』(新潮文庫)について言及していらっしゃいますね。秘書給与の流用事件で服役した元国会議員が見たのは、「社会から落ちこぼれてしまった障害者たちの福祉施設」と化している刑務所の実態だった。それの「少年版」が少年院である、と。

宮口 まさにその通りです。『獄窓記』の中に描かれた受刑者たちの姿は、私が見ていた少年院の子たちの未来の姿に重なりました。

私のいた医療少年院でも、「ホールケーキを3等分できない」だけでなく、高校生なのに九九ができない、日本地図がわからない、といった子どもたちもいました。計算問題だと2桁くらいになると怪しくなり、分数の足し算引き算になるとほとんどの子ができません。驚くべきは、それが殺人や強盗、強姦などの凶悪犯罪を起こした少年である、ということです。彼らは「反省以前」の存在なのです。

──本書の中では、彼らの多くが「境界知能」であることも指摘されています。この「境界知能」の問題とは、どんなものなのでしょうか。

宮口 現在、知的障害とされるのは、「IQ(知能指数)70未満」とされていますが、1950年代の一時期、これが「85未満」とされていた時期があります。ただ、IQ85未満の人は人口の16%くらいいて、「あまりにも多すぎる」ということで、現在のように「IQ70未満を知的障害とする」ということになりました。このIQ70未満の人はだいたい人口の2%くらいなのですが、IQ70~84に相当する残り14%の人は変わらず存在します。彼らが「境界知能」と呼ばれる人々です。

現在の定義では、彼らは「知的障害」ではない。したがって、支援が必要な人々だとは見なされない。しかし、現代の社会生活を営むには、IQ100はないとしんどいとされていますから、実際の社会生活ではさまざまな困難に直面します。にもかかわらず、放っておかれるわけです。なので、『ケーキの切れない非行少年たち』の中では、境界知能の人々を「忘れられた人々」と表現しました。

──少年院の子たちも、その「忘れられた人々」であると。

宮口 彼らは子どもでまだ保護者がいますから、「忘れられた人々」というより、「気付かれない子どもたち」と言った方が適切かも知れません。

少年院に入ってくる子たちは、だいたい小学校2年生くらいから勉強についていけなくなり、学校でいじめにあったり、家庭で虐待を受けたりしています。学校や家庭では「厄介な子」として扱われるだけで、障害に気付かれることはほとんどない。中学生くらいになって犯罪に手を染め、被害者を作り、逮捕され、少年鑑別所に入って、そこで初めて「彼には障害があったのだ」と気付かれるわけです。

境界知能が人口の14%いるとすれば、35人学級で約5人が相当します。しんどい思いをしている「気付かれない子どもたち」は、学校の中にもたくさんいる。だからこそ、少年院だけでなく普通の学校での支援が必要なんです。

──そうした「気付かれない子どもたち」「反省以前の子どもたち」には、何をすればいいのですか。

宮口 彼らは基本的な認知機能に問題があることが多いので、まずは認知機能の向上を図らなくてはなりません。認知機能とは、見る、聞く、想像するといった、基本的な社会生活を営むのに必要な能力です。基本的な認知機能に問題があると、勉強ができないだけでなく、話の聞き間違いから誤解を受けたり、空気が読めずにいじめにあったり、ということが生じがちなのです。

ですから、この認知機能の改善が一丁目一番地です。認知機能の問題を放置したままで勉強させたり反省させたりしたところで、支援が空回りするだけです。

──その認知機能を向上させるトレーニングとして、ご自身で考案されたのが「コグトレ」ですね。

医療少年院に勤務している時、世界中で出ている認知に関する書籍を調べました。適当なものがあれば翻訳して使えばいいとも思っていましたが、適当なものがなかったので、自分で考案することにしました。それが「コグトレ」です。

コグトレは、認知機能を構成する5つの要素(記憶、言語理解、注意、知覚、推論・判断)に対応する、「覚える」「数える」「写す」「見つける」「想像する」の5つのトレーニングからなっています。教材はワークシートを利用し、紙と鉛筆があればできます。トレーニングの教材は書店でも売っています(宮口幸治著『コグトレ──みる・きく・想像するための認知機能トレーニング』(三輪書店)など)。

コグトレは、いくつかの少年院でも採用されていて、一定の効果は出てくるようになりました。また、一部の学校とも連携し、導入してもらっています。授業時間は使えないので、朝の会や帰りの会の5分間で実施してもらっています。

-

- ケーキの切れない非行少年たち

- 価格:836円(税込)

──学校でのコグトレ実践の様子は、宮口さんが「取材される側」として登場している『発達障害と少年犯罪』(田淵俊彦&NNNドキュメント取材班)の中でも詳しく描かれていますが、コグトレを実践なさる先生方に、「この点に注意した方がいい」と伝えていることなどはありますか。

宮口 先生方にいちばん気をつけてほしいとお伝えしているのは、問題を抱えていそうな子を早めに見つけてあげることです。コグトレを一種のスクリーニングとして活用し、そういう子を見つけたら、重点的に見てもらうようにお願いしています。研修会などに来られた先生方には、そう伝えています。

いま、来年の年初からコグトレの教室を始める予定で、準備中です。

──それは、セミナーなどではなく、特定の場所をつくるのですか?

宮口 はい。地域の子どもたちを集めて、そこでコグトレをしてもらいます。1回90分で週1回、4カ月でワンサイクルです。ひとつの会社(株式会社かなえるリンク)が事業としてやることになっていて、私は監修ということになっています。場所は大阪です。

果たして、認知機能の弱さを強化するという目的に特化した教室にどれくらい需要があるのか分かりませんが、需要があるなら東京やその他の場所にもサテライトを作れれば、と思っています。

コグトレが学校や矯正施設で広く実践されるようになれば、状況は劇的に変わると思います。もちろん、そうなるように努力は続けますが、一方でそれだけでは解決しない難問も沢山あります。(以下、続く)

殺人や強盗、性犯罪などの凶悪な罪を犯していながら、図のように「ホールケーキを3等分する」といった簡単なことすらできない。そんな非行少年たちの驚くべき実態とは

関連ニュース

-

「しゃばけ」畠中恵の新シリーズ! 「猫又」が主人公のお江戸ファンタジーが開幕!

[ニュース](日本の小説・詩集/歴史・時代小説)

2020/02/08 -

ガッキー主演で話題となった「掟上今日子」シリーズ ドラマ化第二弾を待ち望む声

[ニュース](日本の小説・詩集/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)

2017/06/10 -

横山秀夫『ノースライト』が待望の文庫化 2019年国内ミステリ1位、本屋大賞ノミネートの名作 西島秀俊主演ドラマでも話題[文庫ベストセラー]

[ニュース](日本の小説・詩集/歴史・時代小説/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)

2021/12/18 -

池井戸潤の超毒舌小説が帰ってきた コロナ禍に渦巻く陰謀論を笑い飛ばす『民王 シベリアの陰謀』がベストセラーランキング1位

[ニュース](日本の小説・詩集/ライトノベル/経済・社会小説/エッセー・随筆/教育学)

2021/10/09 -

写真家・青山裕企の“猫と女の子”のキュートでちょっぴりエッチな写真集『ネコとフトモモ』

[リリース](写真)

2017/04/10