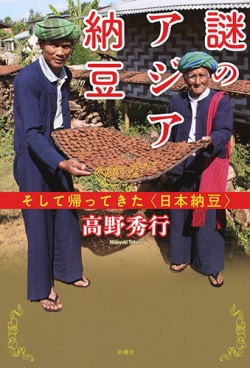

『謎のアジア納豆』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

“納豆愛”ほとばしる辺境作家の冒険

[レビュアー] 鈴木裕也(ライター)

日本食が好きだと言う外国人に、「じゃあ、納豆は食べましたか?」と、つい意地悪な質問をしたくなるのは私だけではないと思う。「日本独自の食品である納豆を“苦手”と言うようじゃ、あなたもまだまだですよ」という気持ちが、ここには込められている。だから冒頭で紹介される、ミャンマーの辺境を旅して納豆と出合ったという一〇年以上前の著者の体験には「納豆は日本独自のものじゃなかったのか?」と驚いてしまうはずだ。

そんな著者が「アジア納豆」探索の旅に出るのは三年前。タイの北部出身の友人から「日本の納豆は味が一つしかない」と、日本の“納豆後進国性”を指摘されたことがきっかけだった。いったいアジア納豆とは何か――、答えを求めてタイ、ミャンマー、ネパール、中国、そして日本と、さまざまなアジア納豆を訪ね歩くことになる。

本書を通じてアジア辺境の納豆を訪ね歩くと、新たな驚きに出合う。例えば、納豆作りに欠かせないのはワラだと思い込んでいたが、ワラはむしろ少数派だという。ビワ、イチジク、シダなど、さまざまな葉が納豆作りに用いられる。それらの葉に棲む自然の納豆菌が大豆を発酵させるのだ。作り方もシンプルなので、読んでいるうちにきっとあなたもアジア納豆作りにチャレンジしたくなるはずだ。

各地を飛び回り、実際に納豆を食べ、納豆作りにも挑戦。納豆菌の研究や歴史の勉強……そんな納豆をめぐる冒険の末、著者がたどり着いた「納豆の謎」の答えは、アジアの調味料文化に関わる壮大なものだった。さらに日本の納豆の起源をたどっていくと源義家やら蝦夷(えみし)やらまでさかのぼることも驚きだった。

個人的には、納豆食の地域が仏教国の周縁地であることと、精進料理としての大豆食との関係性を考察してほしいと思いながら読んでいた。だが読み終わった時にはそれを忘れ、「美味しい納豆を食べたい!」という欲望だけが高まっていた。そんな“納豆愛”に溢れたノンフィクションである。