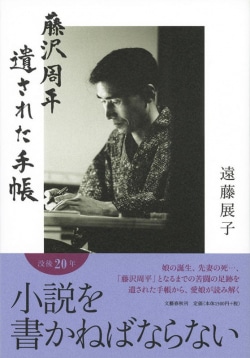

『藤沢周平 遺された手帳』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

そこには娘も知らない深い鬱屈の後跡があった

[レビュアー] 縄田一男(文芸評論家)

私は、この一巻を読みながら、果たして書評を書くことを全うできるか、甚だ不安になってしまった。

本書は、故藤沢周平の長女である展子さんが、遺された四冊の手帳――一冊は著者が生まれたときからはじまっている黒い手帳であり、残りの三冊は、昭和四十六年から五十年四月に至る「金山町(かなやまちょう)雑記 藤沢周平」と書かれた大学ノート――を通して、父が抱えた「人に言えない鬱屈」の正体から自分の知らなかった父の姿をひもといていくことを目的として書かれたものである。

しかし、藤沢周平の読者なら誰もが知っている。その「人に言えない鬱屈」が、『半生の記』で吐露されている展子さんの生母である悦子さんを癌で亡くした後の、痛ましいまでの無念や不条理感であることを――。

だが『半生の記』は、まだ自伝的エッセイだったからこそ、その「鬱屈」は、いわばオブラートに包まれたものではなかったか。

が、今回は、手帳から読む生(なま)の記録である。案の定、私の思いは、藤沢周平が妻を亡くした後の記述に囚われた。自分には展子がいるから死ぬわけにはいかない、「小説を書かねばならぬ」と綴りながらも、「波のように淋しさが押し寄せる。狂いだすほどの寂しさが腹にこたえる」という記述。遠く離れた二階家の閉められた雨戸の中に、かつて自分のところにあった家族のだんらんが存在することを羨やむ、いや、とてもそんなことばでは言い表わせない詩――それらが書かれている箇所に接したとき、逡巡と堂々めぐりの中に陥ってしまった。

批評家たるもの、あくまでも冷静でなければならないのに、こうなってしまったのは、私の中に、いま自分は、藤沢周平というあまりに「誠実」な一個の魂と向き合っている、という思いがあるからに他ならない。

実際、ここから先に読み進めるために、私は丸一日かかってしまった。

が、実はそこからが凄かった。「オール讀物」新人賞を「溟(くら)い海」で受賞。そして直木賞を射程圏内にいれ、その二年後には「暗殺の年輪」で獲得。こんな手垢のついたことばでしか書けないのが不甲斐ないが、幸せな再婚をし、歓びも哀しみも雄々しく乗り越えていく姿には、涙が出て止まらなかった。

それは、どういうことかというと遠藤展子さんが、実に見事に、私たちに、藤沢周平の、いや、父の辿った道を追体験させてくれている、ということに他ならない。

正に宝石の如き一巻である。