書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

「生殖活動」が国家管理下に置かれる“恐怖”を描く

[レビュアー] 瀧井朝世(ライター)

子孫を残すことを“生産性”と呼び、それだけで人の価値を測る考えには違和感をおぼえるが、そのいびつさを描いた小説はこれまでにも多く発表されている。

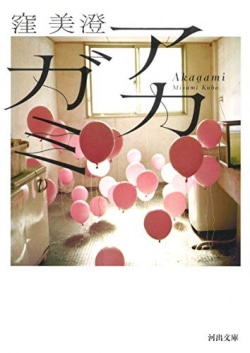

まず、窪美澄の『アカガミ』。二〇三〇年、若い人たちは恋愛にもセックスにも関心が薄く、世の中は過度に少子化が進んでいる。さらに「今の若年層は四十歳まで生きられない」という学説が流布して若い人たちは自暴自棄になり、自殺者が急増。国は“生産性”を高めるために「アカガミ」というお見合い制度を制定。志願者はパートナーを得て国の支援のもと安定した暮らしができる。この制度に志願した二十五歳のミツキも国が選んだ男性と同棲をはじめ、少しずつ良好な関係を築いていく。しかし妊娠して出産を迎えた時、思いもよらぬ衝撃が二人を待ち受けているのだ。

カナダの作家、マーガレット・アトウッドが1985年に発表した『侍女の物語』(斎藤英治訳、ハヤカワepi文庫)では、アメリカでクーデターにより宗教独裁国家が誕生。国に徹底的に監視される中、国民の自由は奪われ、健康な女性は子どもを産む「侍女」として支配者層の男に仕えることになる。心の中で抵抗する侍女のオブフレッドは絶望に駆られながらも逃亡の道を探る。

村田沙耶香の『消滅世界』(河出文庫)は逆に、出産の義務から解放された世界が舞台。生殖は人工授精でコントロールされ男性も妊娠可能となり、家庭、性交、男女差はほとんど消滅している。例外的に男女間の恋愛によって生まれた雨音はその事実に嫌悪感を持ち、自分は夫とは“清潔”な関係を保つ。やがて二人で「楽園」と呼ばれる実験都市に移住するが、そこは生まれたすべての子供の面倒を大人たちが均等に見、可愛がるシステムが確立されていて――。生殖やセックス周辺の悩みや苦しみを解消したユートピアを追求した結果生まれたディストピアを、淡々と描く。

どれも生殖活動が国家のためとなった社会がデフォルメして描かれているが、現実社会との地続き感が否めないから恐ろしい。