手塚治虫も漫画で発散していたのかもしれない―――手塚プロダクション資料室の田中創さんに聞いた「1970年の手塚治虫」

[文] 立東舎

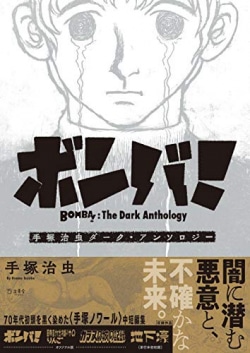

『ダスト18』から始まり『アラバスター オリジナル版』『アポロの歌 オリジナル版』と続いてきた立東舎の通称「黒手塚シリーズ」復刻。その最新作は「ボンバ!」「時計仕掛けのりんご」「ガラスの城の記録」各作品のオリジナル版に加え、単行本初収録となる短編「地下壕」を収めた『ボンバ! 手塚治虫ダーク・アンソロジー』である(2019年8月24日刊行)。スーパーヴァイザーとして同書の制作にかかわった手塚プロダクション資料室の田中創(たなかはじめ)さんに、同書収録作が描かれた1970年の手塚治虫について伺った。

心身困憊していた手塚治虫

―――『ボンバ! 手塚治虫ダーク・アンソロジー』に収録された作品は、どのような特徴があるのでしょうか?

田中 収録作品は、いずれも初出が1970年の作品です。「ガラスの城の記録」だけは後半が1972年の初出になりますが、いずれにしても手塚治虫的には虫プロの騒動のころということになるので、「そっちにエネルギーを費やしていた」とよく書いています。《手塚治虫漫画全集》の「ボンバ!」あとがきでは、当時を振り返って「虫プロや虫プロ商事にトラブルが絶えず、ぼくはその収拾にかけずりまわって、心身困憊していたころです」と記していますね。実際、1970年6月には虫プロ商事の社長に就任して経営不振を立て直そうとしていて、1971年には虫プロダクションの社長を退陣するなど、普通だったら作品には集中できないような状態でした。そういう背景もあって描かれた、暗い中短編作品を集めたのが『ボンバ! 手塚治虫ダーク・アンソロジー』になります。まさに、「ダーク・アンソロジー」ということですね。また本書に収められているのは、単行本化が比較的に少ない作品です。特に「ボンバ!」は、単独タイトルで出ているのは《手塚治虫漫画全集》だけじゃなかったかな?

―――「ボンバ!」は、連載が終わってすぐには単行本化されなかったんですか?

田中 最初に単行本に入ったのは、1972年8月刊行の『COMコミックス増刊 地球を呑む 下』でした。連載が1970年ですから、ちょっと時間が経っていますね。単独タイトルとしては、1979年の《手塚治虫漫画全集》「ボンバ!」が最初で最後なので、今回は40年ぶりの単独タイトルによる単行本になります。

―――40年ぶりというのはすごいですね。

田中 まあ、あんまり人気がある作品というわけでもなかったですしね(笑)。でも、いま読むと面白いというのが『ダスト18』から始まっている立東舎の復刻シリーズです。この一連のシリーズは手塚治虫自身がきらいだと言っていたり、「単行本化もなるべくしたくない」というようなことを書いていたりするのですが、いま読むと面白い。そこが大きな特徴になっています。

―――確かに閉塞した世相にマッチしている感じもありますし、「中二病」みたいな言葉が一般化した時代には共感されやすい作風なのかもしれません。

田中 結構残酷な描写もありますし、手塚治虫も漫画で発散していたのかもしれないですけどね(笑)。

―――「黒」とか「白」なんて簡単には言い切れないものだとは思いますが、表と裏の両方を出している作家というのは珍しいのではないでしょうか?

田中 本人の気分が結構作品に出ているということはあるかと思います。同じく《手塚治虫漫画全集》の「ボンバ!」あとがきでは、「ぼくはやけくそで、世の中にも、自分の仕事にも希望がもてず、どうにでもなれといった毎日だったのです」とまで書いていますね。ただ一方では「ふしぎなメルモ」(1970年〜)なんかも同時期に描いていますし、そういう振り幅の広さがあります。

これまでカットされていた扉絵も、『ボンバ! 手塚治虫ダーク・アンソロジー』では掲載