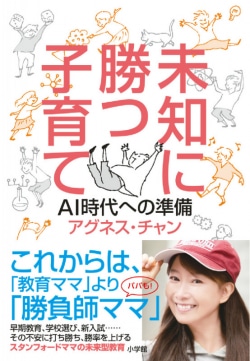

『未知に勝つ子育て―AI時代への準備―』を刊行したアグネス・チャンさん

幼児期の子育てや勉強の方法、そして学校への進学についての悩みは尽きない。なるべくよい教育を受けさせて、自立した大人に育ってほしいと願うが、思い通りにいかないのが現実だ。そんななか注目を集めるのが3人の息子をスタンフォード大学に送り出したアグネス・チャンだ。

歌手、そしてエッセイストとして活躍する傍ら、自らもスタンフォード大学にて教育学を学び、教育学博士号を取得するアグネスさんの子育ては、「ドリルをやる必要はない」「入試対策は3ヶ月でいい」など、日本人の子育ての常識を打ち破るものが多い。

その教育方法とはどういったものなのだろうか? 都内で行われたイベントの発言を中心に書籍『未知に勝つ子育て』を一部抜粋、再構成して、アグネスさんの考え方の一端を解説する。

***

「規則正しい生活」は必要ない

「これからの教育に王道はないんですよ。他人のものさし、固定概念に縛られていてはダメ。教育の主導権を親が持って、勝負師になる勇気を持たなくてはならないんです」

そう語ったアグネスさんは、人間の価値はその子の個性にあるのに、日本の学校や社会では「何をさせてもそれなりにそつなくこなせる人間」が求められていることを指摘する。

例えば、マイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツは、LinkedIn創業者のレイド・ホフマンから、「若い頃の自分に、どんな人材を採用するべきだとアドバイスするか?」という質問に、「ゼネラリスト(広い範囲の知識や能力を持つ人)よりも、スペシャリスト(特定分野の専門家)を採用するべきだった」と答えている。

この答えには、先生から教わったことをテストに書ける子が強い時代ではなくなった事を表しており、おのずと“偏差値の高い学校に入って、大手企業に入れば生涯安泰”というこれまでのライフプランはすでに通用しなくなっていることを示唆している。

このことを踏まえて、アグネスさんは日本の学校現場で今も重要視されている「規則正しい生活」は必要ない、と言う。むしろ今の親が考えるべきは、単調ではない毎日を過ごさせること。刺激的な毎日こそが脳のシナプスを増やし、これからの未来を楽しめる子どもに育てるのだという。

ドリルも入試対策もほどほどでいい

笑いを誘いながら賑やかに行われたトークイベント

アグネスさんは、子育て中、毎日食事をとる場所を変えたり、夜に星を見に出かけたり、平日でも突然「温泉に行こう!」と言って学校を休ませて家族旅行に出かけるなどしてきた。毎日通る駅から家までの帰り道でさえ、「○色のレンガしか踏んじゃいけない」というゲームをしたり、車のナンバープレートで8と5と3がついているものを探すなど、退屈させない工夫をしてきた。

「ルールを守って、いつも通りの生活しかしたくない子を育ててしまったら、大人になって苦労しますよ。だってものすごいスピードで新しいものが出てくる時代ですから。そのたびにストレスになったら、毎日楽しくないじゃないですか。新しいものを求める子にしましょう。新しいものをつくれる子にしましょう。そのためには、親が新しいものを怖がらないで、刺激的な楽しい環境をつくることです」(アグネス)

-

- 未知に勝つ子育て

- 価格:1,540円(税込)

では、なぜ退屈させない工夫が必要なのか? アグネスさんの著書『未知に勝つ子育て』によると、規則正しい生活とは、言い換えるなら単調な生活ということ。この単調な生活が人間の“学ぶ意欲”をなくしてしまうという。

人間は、立つこと、歩くこと、喋ること、すべて学ばなければ生きていけない動物であり、本来、積極的に学ぶ動物である。こうした生まれながらに持っている“学ぶ意欲”を失っているとしたら、それは現代社会が“退屈”だから、とアグネスさんは主張する。

今は起きてから寝るまで、自分が何も努力しなくても生活ができてしまう。こうした生活に慣れてしまうと学ぶ意欲が低下する。だから、親は刺激的で楽しい環境を作る必要がある。それによって子どもたちは「こんな考え方もあるんじゃないの?」と疑ったり、一つ聞かれたら2~3個の新しいものを発想したり、新しいものに期待して、楽しむ気持ちが育っていくのだという。

同様に、アグネスさんはドリルの効果や入試対策についても独自の主張がある。

アグネスさんの家庭では、計算や書き取りなどを繰り返し練習するドリルは一切していないという。その代わり、学校で足し算を習ってきたら、料理や買い物をさせ、その学びを生活に活かすようにしているという。材料を量ったり、時間を計算したり、温度を測ったりすることで、体験として身に付き、次の学びにも繋がる。

こうした考え方は入試対策でも同じだ。アグネスさんの息子たちは、米国において日本のセンター試験のようなテストを、塾に通わず、3ヶ月ほどの入試対策で乗り切っている。結果は前述の通り、3人の息子全員がスタンフォード大学に合格している。

その理由の一端こそ、学びを生活に活かすという考え方と繋がる。詰め込み型の学習ではなく、常日頃から刺激的で楽しい環境を作り、基本的な知識や学力を育てることが、進学や就職、そして人生において大切な糧になるという。

AIを「使える」子に育てよ

また、AIが普及し、多くの分野で活用されていく時代になると語るアグネスさんは、これからの子育てにおいて、「AIを仕切っていける人間をつくっていかないといけない」と主張する。

アグネスさんが、AI研究のスピード感を肌で感じる大きな要因の一つには、現在スタンフォード大学でAI研究を行っている三男・協平さんの存在がある。

「三男の協平は、アフリカの人たちが気候変動のリスクを抑えて農業を営めるようにするためのAIを開発するプロジェクトに取り組んでいて、研究結果は国連でも活用されるとのことでした。

このことを聞いてAIの活用は遠い未来の出来事ではなくなってきていると感じました。つまり、社会の至るところにAIが使われるようになるAI時代には、どういった人材が要求されるのか?

AIに支配されるのではないか、仕事をとられるのではないかと不安に思っている人も多いと思うのですが、そうではなくて、新しい技術を怖がらないで、人間の幸せのためにAIを活用しようと思える子に育てることが大事です。

そのために、親がそのようにあらなくてはならないんです。新しいスマホが出るたびに『嫌だ~また出た~』とか言ってちゃいけないんですよ(笑)」(アグネス)

親が贈るべき最高のプレゼント

AIロボットの「Sota(ソータ)」「LOVOT(らぼっと)」が同席する異例のトークショー

さらに、イベントでは、子育てのアドバイスが欲しいと、会場の親からたくさんの質問が寄せられ、子どもにスタンフォード大を薦めた理由や思春期の子どもへの対応について答えた。

Q. 子育てにおいて一番有効な声かけは何でしょうか?

アグネス「『愛してる』です。いいところも悪いところもすべてひっくるめて認めて、愛される価値のある人間であることを、毎日声に出して伝えてあげることが重要なのです。これは児童心理学や教育学において最も重要な『自己肯定感』を育てることに繋がります。子どもはこれから新しいことに挑戦して失敗することもたくさんあるに決まっているんです。それでも前に進んでいく力になるのが、自己肯定感です。自己肯定感を育てるのは、親の絶対的な愛情です」

アグネスさんは自己肯定感の低い子は、自分よりもうまくやっている子を見ると、自分の価値が相対的に下がって感じられるため、嫉妬すると言う。さらにこうした子どもは「ちゃんとした自分でなければ周りに認めてもらえない」と考えてしまうので、心がボロボロになっても普通にしている傾向があり、周囲も気づくのが遅れてしまう。

これに対し、自己肯定感の高い子は、どんな時も自分の価値が下がったとは思わないので、「どうしたらそんなに上手にできるのか教えて」と謙虚に聞くことができる。よって、学ぶチャンスが増えていく。さらに、自己肯定感が高ければ、素直に周りに助けを求めることができるようになり、親子のコミュニケーションも深まると言う。

子どもが失敗や挫折を経験し、それでも前向きに学び続けるために、自己肯定感はこれからの時代、子どもを幸せにしたい親が贈るべき最高のプレゼントだ、とアグネスさんは力説する。

Q. 思春期の反抗にはどう対応すればよいでしょうか?

アグネス「なぜイライラするのか、その理由について親自身が理解し、その知識を子どもに伝えておきましょう。思春期にイライラするのは、この時期に大量に放出されるホルモンのせい。自分のせいでも、社会のせいでもないのです。そう説明してあげれば落ち着きます。

わからないから、自分で理由を探すようになるのです。イライラするのは、母親がうるさいからだと思って避けるようになったり、向こうから歩いてくる人が自分を見ているからだとか思って『お前、いま俺を見ただろう?』とケンカをふっかけたりするのです。自分がイライラする理由を、周囲に対して一生懸命探していくうちに、溝ができてしまうんです。

だから、私は君がイライラするのはママのせいでもない、自分のせいでもない、社会のせいでもない。ホルモンのせいだからねって、説明しました。

大切なのは、子どもを理解すること。子どもに自分を理解させることなのです」

Q. 学校選びのポイントは?

アグネス「その学校が『子どもを第一に考えているか?』『未来を見ているか?』という視点が大事です。学校選びは大きな賭けの一つです。親はブランドに弱いものですが、子どもを幸せにしたいなら、この二つの視点を忘れないようにしてください。

私が子どもにスタンフォードを薦めた理由は、スタンフォードでは『学生が主役』で、『未来』を見ている大学だからです。これまでやってきた業績や、どんな賞を受賞した人がいたとか、そういうことは言わずに、『これから君がとんでもないことをするんだよ』と、背中を押してくれる雰囲気があるのです。

同じアメリカの学校でも、その学校出身の大統領の写真が廊下にずらっと貼ってあったりするような、『未来』より『伝統』に対する意識が強いところも多いんです。

それに、学校選びは間違えたと思ったらそれで終わりと思わないで、変えればいいんです」

アグネスさんは、いろいろな学校に子どもと一緒に直接足を運んで校内を見ながら先生と話をする、「スクールショッピング」が学校選びで間違えないコツだと指南する。

学校選びの正解は、子どもにとって、学ぶことが大好きになれる場所であること。それは、よくできたHPやパンフレットをいくら読んでもわからない。実際に子どもと足を運び、学校の空気を感じ、先生と話すことで、「この学校は子どものことを考えてくれているな」「この学校は上から目線だな」「門のまわりは開放的なのに、教室は重々しい空気だな」と気づくことができる。

こうした回答を聞いた、会場の若い母親たちはアグネスさんの言葉に深く頷いていた。子育ての経験と教育学博士としての知識を持つアグネスさんの考え方は、これまで日本において教育の常識だと考えられ、「こうあらねばならない」と親を縛ってきた鎖をバッサリと断ち切っていくような内容で、すぐには受け入れられないかもしれない。しかし、令和以降は、国や学校、塾ではなく、親が主導権を持ち、教育のパラダイムシフトを起こしていくかもしれない。

株式会社小学館のご案内

1922(大正11)年創業。社名は同年に創刊された学年別学習雑誌『小学五年生』『小学六年生』にちなんでいます。その後、幼児誌や、コミック誌、総合週刊誌、ファッション誌などにも進出。書籍分野でも、辞書、歴史書、文芸書など様々な分野の本を刊行しています。

関連ニュース

-

内館牧子最新作『すぐ死ぬんだから』 漫画版も公開[文芸書ベストセラー]

[ニュース](日本の小説・詩集/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)

2018/12/01 -

「書き終えても手応えがなかった」年末恒例ミステリランキング発表 国内1位は米澤穂信『黒牢城』[文芸書ベストセラー]

[ニュース](自伝・伝記/ライトノベル/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド/評論・文学研究/妊娠・出産・子育て)

2021/12/11 -

「目薬をさしたあと、目をパチパチする」のは「残念な習慣」?! [新書ベストセラー]

[ニュース](タレント本/社会学/エッセー・随筆/ステージ・ダンス/演劇・舞台/評論・文学研究)

2019/01/19 -

「からかい上手の高木さん」10巻がランクイン 「マガジン」で新連載も![コミックスベストセラー]

[ニュース](コミック)

2019/03/02 -

「チコちゃん」関連本が続々出版[ノンフィクションベストセラー]

[ニュース](外交・国際関係/日本史/タレント本/社会学)

2019/03/30