沢木耕太郎さん

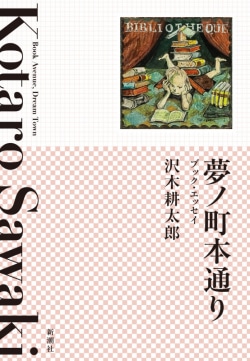

作家・沢木耕太郎さんによるブック・エッセイ『夢ノ町本通り』(新潮社)が刊行されました。

本作は多くの旅人がバイブルとしている不朽の名作『深夜特急』で描かれた旅――その直前、26歳の時に書かれた単行本未収録の幻のエッセイ「書店という街よ、どこへ?」など36編を収録した一冊です。

読売文学賞を受賞、10万部を超えるベストセラーとなったノンフィクション『天路の旅人』や佐藤浩市さんと横浜流星さんのW主演で映画化され話題を呼んだ小説『春に散る』など、今なお大きな注目を集める沢木さんが、本を片手に旅した30年間とは?

今回は試し読みとして、沢木さんが大学卒業後に就職した会社を一日で辞め、ノンフィクション・ライターとして仕事を始めた契機となった思い出を綴った「貌のある棚」を全文公開します。

***

-

- 夢ノ町本通り

- 価格:1,980円(税込)

この年末から正月にかけての一週間、一冊の本を読んで過ごしていた。正確に言えば、上下二冊になっているものがひとつのケースに入った一冊ならざる一冊である。その本とは、清水邦夫の『清水邦夫全仕事 1958~1980』で、「署名人」から「あの、愛の一群たち」までの二十三の戯曲が収められている。

正月休みには、なにかをゆっくり読もうと思っていた。しかし、正月休みに入る直前まで、その「なにか」がこれになるとは思ってもいなかった。

暮れ近く、久しぶりに世田谷の経堂へ行く用事があった。駅前での用事が簡単に終わり、時間が少しあったので、すずらん通りにある古書店の遠藤書店に寄った。

その半月ほど前、遠藤書店から喪中につき年末年始の挨拶を遠慮させていただきたい旨の葉書が届き、そこにこうあった。

「本年四月に父正太郎が九十歳にて永眠致しました」

そうか、六代目の三遊亭圓生が眼鏡をかけたような、いかにも謹厳実直そうだったあの御主人が亡くなったのか、と感慨があった。

以前、私は経堂に住んでいて、ほとんど毎日のように遠藤書店に顔を出していたことがあった。顔を出すといっても、やはり常連だった植草甚一のように帳場の横の丸椅子に坐って話し込んでいくというようなことはなく、ただ棚をさっと眺めて出てくるということが多かったが、それでも御主人とは本を買ったおりに一言二言、言葉をかわすくらいの親しさはあったように思う。

その日、遠藤書店に入ると、帳場にはなるほど御主人はおらず、かわりに奥さんとも違う若い女性が坐っていた。

私はどう挨拶していいか迷ったまま、遠藤書店の古書の棚に向かい合った。

以前の記憶にある棚とはもちろん並んでいる本が違っていたが、その並び方にどこか懐かしさを呼び起こすものがある。ここに日本の小説、あそこに海外の小説、その奥には文学評論や哲学書、そして振り返れば紀行や山岳関係の本が並んでおり、棚の裏に回ると演劇や映画関係の書物がある……。

そこに佇んで、棚にぼんやり眼をやっているうちに、最近、自分がなんとなく本を読んでいないなという感じを抱いていた理由がわかってきた。

もちろん、仕事に必要な本を探すため、神田の古書店街を歩いたり、各種の図書館に行ったりはする。あるいは、新刊の書店に立ち寄り、本を買うこともある。しかし、そのようにして、週に何冊と本を読んでも、本を読んだという気がしない。それはどうしてだろうと不思議に思えてならなかった。

ところが、久しぶりに遠藤書店の棚に向かい合ったとき、図書館や新刊の書店の棚と向かい合ったときとはまったく異なるときめきを覚えたのだ。そして、思った。ここには「貌」がある、と。

最近は、新刊の書店にも意欲的な棚の並べ方をするところが増えてきているが、基本的には流れていく本を置いていることに変わりはない。棚の構成も新しい本が出るたびに変化させていかざるをえない。だが、街の古書店には十年ものあいだ同じ棚の同じ場所に置かれているような本がある。それはどことなく哀れさを誘う光景だが、同時にそうした本が棚の貌、その店の貌を形作っているのだ。

そのような馴染みの「貌」の中に、不意に目新しい本を見いだしたとき、たとえそれが刊行されてからあまり年月が経っていないものであっても、新刊の書店にあったときとはまったく異なる光を放ってこちらに迫ってきたりする。

そういえば、家から駅への往復の途中で、日々こうした古書店に立ち寄っていた時期は、決して毎日ではなかったが、何日か、何十日かに一度は心を揺さぶられるような本との出会いがあったものだった。

古書店とは、本との思いがけない遭遇をさせてくれる場所であるということを私も認識していなかったわけではない。しかし、ここ数年、そうした本との出会いを用意してくれる街の古書店への出入りが極端に少なくなっていた。

私は遠藤書店の懐かしい棚をゆっくりと見てまわったあとで、三冊の本を買った。

マリオ・ファンティン編『ヒマラヤ巨峰初登頂記』あかね書房

ジャン・フランコ『マカルー』白水社

清水邦夫『清水邦夫全仕事 1958~1980』河出書房新社

前の二冊はどちらかといえば仕事に関わる本だったが、最後の一冊は違っていた。

そのタイトルと、二冊が黒いひとつのケースに入った姿を見た瞬間、そしてそれを手に取り、ケースから上巻を抜き出して目次に眼を通した瞬間、これを読みたいと強く思ってしまったのだ。

清水邦夫にこのような本があることは知っていた。新刊の書店でも見かけたことはある。確か、一九八一年以降の作品も同じようなかたちでまとめられていたように思う。しかし、その上巻には「真情あふるる軽薄さ」が収められていたのだ。

それは大学四年のときだった。

私は、映画がはねたあとの「新宿文化」をぐるりと取り巻く行列、清水邦夫の戯曲を蜷川幸雄が演出する「真情あふるる軽薄さ」の開演を待つ行列の中にいた。

開演は九時半だったか、十時だったか。その行列の中に、あまり親しくなれなかった高校の英語教師がいて、意外に思うと同時に、もう少し話をしておけばよかったとほんのちょっぴり後悔したりしたのをよく覚えている。

正直に言えば、その芝居を細部まで覚えているわけではない。しかし、最後に若者が死ぬと、見ている私たちもジュラルミンの盾を手にした警備員に取り囲まれているという幕切れには、強く揺さぶられるものがあった。そこで発せられる台詞のひとつひとつにまでは理解が及ばなかったが、その劇を書いた人物とそれを演出した人物の、いわば青い「客気」とでも言うべきものに強く感応したのだ。

私はすでに就職先が決まっていたが、このまますんなりと丸の内に本社があるような会社に就職していいものかどうか迷っていた時期でもあった。どこかに別の出口はないものかと思っていたが、具体的に何ひとつ思いつかなかった。

清水邦夫が『清水邦夫全仕事』の中で書いている。

《以前、同年輩の劇作家別役実となにかで対談し青春時代を回顧した時、彼の口からこんな意味のことばが出たのに驚いた。「自分は映画青年であり演劇青年でもあった。どっちへ進んでもよかったが、いわばはずみで演劇の方に傾いていった……」別役君がそんなふうに思えなかったのでちょっと驚いたのだが、同時にわたしもまったく同じ感想をこの時期に抱いていたので意表をつかれたわけである。しかし落着いて考えてみれば、また時代的に見れば、わたしや別役君のような“状態”はごくごく普通だったように思われる》

私は清水邦夫や別役実とは世代を異にするが、少年時代から映画や芝居をよく見ていたにもかかわらず、その世界を自分の未来と重ね合わせて考えたことはなかった。

ところが、夜の「新宿文化」でこの「真情あふるる軽薄さ」を見たとき、私の内部のどこかにスイッチが入ったのを感じた。「演劇」というものが、初めて自分が携わるものとして浮上してきたのだ。

だから、その直後、友人に、ある大劇団の試験を一緒に受けてみないかと誘われたとき、「真情あふるる軽薄さ」の世界からは最も遠くにありそうなその劇団の演出部の試験を、好奇心半分で受けてみる気になったのだ。

もっとも、テストには合格したものの、たった二週間でやめてしまうことになる。それは、その劇団が自分に合いそうになかったからというだけでなく、芝居という集団で築き上げていく作業が自分には向いていそうもないと思ったからでもあった。しかし、そのときの「演劇」の発見は、以後の私に大きな意味を持つことになった。それを契機として、演劇に関わる多くの同世代の若者たちと知り合うことになったからだ。

結局、就職先を一日でやめた私は、若い自衛官を取材したルポルタージュを書くことでジャーナリズムの世界に足を踏み入れていく。さらに私は、二番目の作品の題材としてアンダーグラウンド演劇の世界に生きる若者たちを描くことを選んだ。そこが当時の私にとっては最もよく知っている世界であり、住人だったからである。

そのルポルタージュが雑誌に掲載されると、それを読んだ「調査情報」という放送雑誌のスタッフから仕事依頼の電話があり、そこから私のノンフィクション・ライターとしての人生は本格的にスタートすることになる。

もしそうだとするならば、その出発点を用意してくれたのは、清水邦夫の「真情あふるる軽薄さ」だと言えなくもないのだ。

私はそうしたことどもを、遠藤書店の懐かしい棚で『清水邦夫全仕事』を見いだしたとき、一気に甦らせてしまった……。

代金を支払うときに帳場にいた女性にお悔やみを述べると、店を継いでいる息子さんはいま古本市に出かけているということ、そしてその妹だという彼女が替わりに店番をしているということがわかった。街にいい古書店がなくなりつつあるがここは大丈夫らしい、とひそかに安心した。

そして、この正月休みは清水邦夫の作品を読みつづけることになったわけだが、このようにゆったりした気分で本を読むことができたのは実に久しぶりのことだった。それは、ようやく「沢木耕太郎ノンフィクション」という著作集が完結したことが大きかったかもしれない。「沢木耕太郎ノンフィクション」は、あの若い自衛官たちを描いた「防人のブルース」や、アンダーグラウンド演劇に関わる若者たちを描いた「この寂しき求道者の群れ」を書いてから以降のほとんどすべてのノンフィクションをまとめたものだ。三カ月に一冊のペースで刊行されたが、途中一度の休みをとったこともあり、全九冊を出すのにほぼ二年半かかった。

最初はごく気楽に考えていたが、刊行が開始されるといささか負担に感じられてきた。ゲラのチェックに手間がかかることは覚悟していたが、個々の作品について記すノートや巻末に連載したエッセイに予想外の時間が取られることになったからだ。しかし、それ以上に気重にさせられたのは、これが未来に向けての開けた仕事ではなく、過去に回帰する閉じられた仕事ではないかという窮屈な感じが強くなっていったからである。

ともあれ、いまはすべてが終わって、心地よい解放感を味わっている。

三十年あまりかけて書いてきたものがわずか九冊に収まってしまうということに、ある不思議さを覚える。少ないという気もするし、多すぎるという気がしないでもない。

だが、いずれにしても、すでに次の歩みは始まっているように思える。どこに向かうのか、どこに向かおうとしているのか、自分でも定かなことはわからないのだが。

(05・2)

株式会社新潮社のご案内

1896年(明治29年)創立。『斜陽』(太宰治)や『金閣寺』(三島由紀夫)、『さくらえび』(さくらももこ)、『1Q84』(村上春樹)、近年では『大家さんと僕』(矢部太郎)などのベストセラー作品を刊行している総合出版社。「新潮文庫の100冊」でお馴染みの新潮文庫や新潮新書、新潮クレスト・ブックス、とんぼの本などを刊行しているほか、「新潮」「芸術新潮」「週刊新潮」「ENGINE」「nicola」「月刊コミックバンチ」などの雑誌も手掛けている。

▼新潮社の平成ベストセラー100

https://www.shinchosha.co.jp/heisei100/

関連ニュース

-

柴犬と暮らして25年の人気イラストレーターが描く柴犬エッセイ『なんとかなるさ! 柴犬さんのツボ』試し読み

[試し読み](コミック)

2023/11/01 -

吉田修一が悪と欲望を描き尽くした極限の黙示録 『湖の女たち』試し読み

[試し読み](日本の小説・詩集)

2023/08/11 -

ブックバン夏祭り!「カドブン」「ナツイチ」「新潮文庫の100冊」をまとめて試し読み

[ニュース/特集/特集・インタビュー/イベント/Book Bangからのお知らせ/試し読み]

2023/07/21 -

明治大正のアナキスト・伊藤野枝を描く傑作評伝! 作家デビュー30周年の集大成 村山由佳『風よ あらしよ』試し読み

[試し読み](日本の小説・詩集)

2023/07/21 -

年商47億の社長が、自宅前にタバコの吸い殻を捨てられても怒らない理由 『ゴミ拾いをすると、人生に魔法がかかるかも♪』試し読み

[試し読み](自己啓発)

2022/12/26