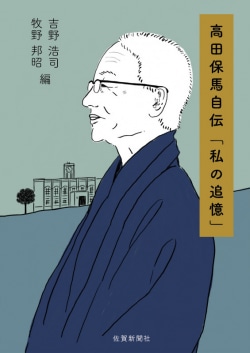

『高田保馬自伝「私の追憶」』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

或る経済学者の孤独な魂の漂泊の記

[レビュアー] 田中秀臣(上武大学教授)

高田保馬は、日本の経済学と社会学に偉大な足跡を残した人物である。没後半世紀を経てもその業績を評価する人たちは多い。特に「勢力説」は、国際的にも注目されている。通常の経済学では、需要と供給が一致するところで取引が成立する。特に買い手と売り手はお互いに相手の顔色や態度をみて取引するのではなく、価格だけを考慮して売買すると経済学は仮想する。だが、勢力説は、相手の顔色や態度、場合によれば世間の評判を忖度することが取引に重要な影響を与えると考える。給料の安い高いも単に労働者の貢献だけではなく、社会の評判や慣習で決まる部分が多いとみなす。今日、最低賃金は全国平均で961円だが、社会がそれを低いとみなせば、雇用者側は世論を忖度して引き上げるだろう。

高田の人生もまた勢力説のように社会の評判や慣習の前で紆余曲折を描く。研究対象が転々として学者としての評価が定まらない。度重なる病気もあって、職場も数年おきに変わってしまい定住を得ない。家族を抱えたまま休職することもたびたびだ。世間の評判はやがて、戦後の教職追放にまで高田を追いやる。

高田は、与謝野晶子の『明星』などの短歌の世界とも交流があり、自身が優れた歌人であった。こんな歌を詠んでいる。

「信号は 赤のことのみ 多きかりき はろかなりける こしかたの道」

赤信号ばかりで行き詰まった今までの人生を遥か見る。だが晩年の講演録「日本経済と佐賀」には、赤信号ばかりの人生の中でも救済があったことが語られている。それはまさに家郷である佐賀県三日月村(現:小城市)の自然であり、またそこで暮らす縁深い人々だ。本書では、特に慈愛あふれた母親への思慕と、幼くして亡くなった子供たちへの思いが、家郷とのつながりを温かく、だが哀しみを伴うものにしている。

経済学者の自伝ではなく、孤独な魂の漂泊の記として読まれる本だ。