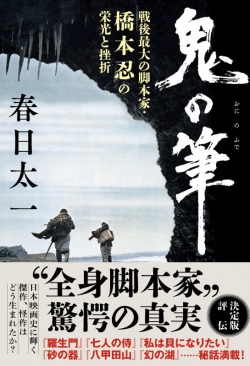

『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』春日太一著

[レビュアー] 鵜飼哲夫(読売新聞編集委員)

傑作映画執筆 数奇な人生

「羅生門」「七人の侍」「砂の器」「八甲田山」と聞くと、世界のクロサワ、野村芳太郎ら映画監督や三船敏郎、高倉健といったスター、松本清張、新田次郎など原作者を思い出すことだろう。

これら日本映画史に残る傑作にすべて関わったのが本書の主人公、橋本忍(1918~2018年)で、まるで物語の登場人物かのような数奇な人生を歩んだ。

「あと75日しか生きられない男」を描くという黒澤明監督の発案で、黒澤らと共同で脚本に携わった「生きる」(1952年公開)は、余生を市民のために尽くす役人を描くヒューマニズム映画だが、その主人公と橋本は重なる所がある。戦争中に結核になった橋本自身、「2年以内に死ぬよ」と言われたことで一念発起、独学で脚本を書き始め、映画監督伊丹万作の押しかけ弟子となったからだ。

そうして書きためたシナリオの一つで、芥川龍之介の「藪の中」を下敷きにした作品が黒澤の目に留まり、補筆されたうえで1950年に「羅生門」として公開された当時、橋本は一介のサラリーマンでしかない。それが翌年、作品がヴェネチア国際映画祭でグランプリに輝き、脚本家として「生きる」道が拓(ひら)けた。

2012年から14年までに計9回、90代になった橋本にインタビューし、残された膨大な創作ノートを読んだ著者は、関係者の証言と照合し、時に真相は“藪の中”に陥りそうになりながらも、傑作映画の制作過程で橋本の果たした役割を丁寧に掘り起こしている。

清張の原作「砂の器」では描かれていない主人公の「父と子の旅」を、クライマックスとして創作し、自ら橋本プロダクションを設立、フィルムの編集にまで携わったいきさつと証言は鬼気迫る。

「原作の中にいい素材があれば、あとは殺して捨ててしまう。血だけ欲しいんだよ。他はいらない。そうやって原作者たちの生血を吸っているわけだよな、僕の脚本は」――。こうした「鬼の筆」が晩年に衰えゆくさまも見つめ、栄光と挫折を通して映画という総合芸術の面白さと難しさを伝える。評伝の傑作である。(文芸春秋、2750円)