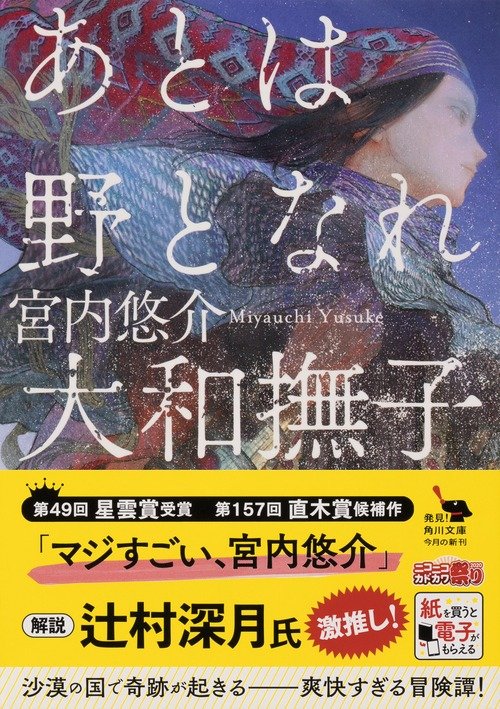

『あとは野となれ大和撫子』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

【解説:辻村深月】フィクションの力で過酷な現実に挑む。彼女たちの闘いはこんなにも愛おしい『あとは野となれ大和撫子』

[レビュアー] 辻村深月

文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

(解説:辻村 深月/ 小説家)

二〇一七年、作家・宮内悠介の新刊のタイトルを知った時の衝撃と胸の高鳴りを今でもよく覚えている。

『あとは野となれ大和撫子』──。本の帯には非常に軽やかな、それでいて目を逸らすことを許さない力を持った「仕方ない、私たちで『国家』やってみる?」というフレーズが躍っていた。それはどうやら沙漠の小国で大統領が暗殺されて内閣が総逃亡したことに伴い、後宮の若き女性たちが立ち上がり、「国家をやる」話らしい。

そこまで知って、私は天を仰いだ。気づいたら呟いていた。

マジすごい、宮内悠介。そんなの面白いに決まってるじゃん!

──その頃の私はまだ宮内さんとはほとんど面識もなく、従って呼び捨てなのもやや不遜なのも、読者の特権であるから許していただきたい。とにかく、そんなもの書かれてしまったら読まないわけにはいかないと、書店に向かった。

本書を手に取られた読者の皆さんには今更説明する必要はないかもしれないが、それほどまでに、その頃宮内悠介という作家の描いていた軌跡はすさまじいものだった。

デビュー作『盤上の夜』で日本SF大賞を受賞、直木賞にノミネートされ、続く第二作『ヨハネスブルグの天使たち』も直木賞候補に。直木賞だけでなく、芥川賞へのノミネートなども続き、本書もまた、著者にとっての三回目の直木賞候補作となり、その後、この作品は第49回星雲賞を受賞した。もちろん、賞の経歴だけでは、作家の価値も小説の真価も測れるものではない。つまりは何が言いたいかというと、宮内悠介という作家はそれくらい、多方面から無視できない存在感を放つ作家だということだ。エンターテインメントと純文学、SFやミステリ──ジャンルの垣根なくどこの読み手からも──あるいは私のような書き手からも信頼され、新作が待ちわびられる存在。抗いがたい魅力と、だからこその恐ろしさを併せ持つ作家。

その宮内悠介が選んだ本書の舞台は、中央アジアにある沙漠の国、アラルスタン。

カザフスタンとウズベキスタンの間、アラル海が干上がった土地にできたという設定の架空の国である。架空──ではあるものの、その設定におけるリアリティーの厚みにまずは驚嘆する。国の成り立ちにかかわるアラル海の消失は、ソビエトによる実際の灌漑事業による自然改造計画を背景にしているし、国を巡る周辺諸国の紛争や内戦などの事情もそのまま。中央アジアの強固なリアルと著者の作家的野心が掛け合わされたことで生まれた“塩の都”は、土地と風俗の匂い立つような描写も見事で、瞬く間にその世界に引きこまれる。しかも、この国は南部に油田を持つため、周辺国からいつ侵攻されてもおかしくない状況にあり、国内には反政府武装組織──アラルスタン・イスラム運動の存在も示される。過酷な運命にあることがわかる。

本作の軸となる登場人物は、主に三人の乙女。日本のODAによりこの地に赴任した技術者である父のもとに生まれ、紛争で孤児となった日本人のナツキ。チェチェン出身で両親によって祖国から逃された後宮の若きリーダー・アイシャ。どのグループにも属さず、どこか翳を感じさせるジャミラ──。物語は、彼女たち三人がアラルスタン二代目大統領パルヴェーズ・アリーの演説を聞くため、広場が見渡せるトタン屋根に腰を下ろすところから幕を開ける。

彼女たちの住む「後宮」は、かつては文字通り愛妾たちの暮らす場所であったが、大統領アリーの手によって今は女性たちの高等教育の場に作り替えられている。自分たちに居場所と教育の機会を与えたアリーが、演説の最中、彼女たちの目の前で凶弾に倒れるのだ。

ここまで読んで、まず、その描写と構成の鮮やかさに息を呑む。大統領の演説内容と、それを予測するナツキたちの口ぶりから、私たち読者はこの国の成り立ちや、今現在抱える問題をたちどころに理解していくだけでなく、同時に後宮の乙女たちの様子を知る。これがもう、めちゃくちゃに面白い。特に私がため息を漏らしたのが、彼女たちの関係性。端的なエピソードだけで極めて爽快に描かれるのだが、それがさながら、「“後宮”と聞いて、そこに女同士の嫉妬とか厄介さだとかを読者はまず予想するんだろうけど──残念ながら女子校ってそういうんじゃないんだよね」とでもいうような気持ちよさ(伝わります?)。そして、ここで詳しく書くのはあまりにもったいないから明かさないが、この爽快な姿勢は最終章まで貫かれるのだ。

とにかく、冒頭で心を掴まれてしまうから、その後に彼女たちの手によって発足する臨時政府も、そこに訪れる危機をどう乗り越えるのかも、胸がすくような展開が待っているとどうしようもなく信じ、期待してしまう。中央アジアのシビアな現実の緊張感と、彼女たちの関係性からいずる青春小説さながらの楽しさの緩急に、ページをめくる手が止まらなくなる。そして期待は裏切られない。

物語のクライマックス。

ナツキたち後宮の乙女は、預言者生誕祭に合わせて皆で歌劇を演じる。周辺諸国の賓客を招き、劇に政治的メッセージを込めるという前提のもと、大統領たるアイシャまでもが舞台に立ち、全員で劇の成功を目指す。他国の官僚が欠伸をしながら上演を待ち、乙女たち自らも「この学芸会」「こんな文化祭」と自嘲気味に口にするその芝居を、ミスをすればすべてが砂塵に呑まれて終わる、まさに命がけの文化祭として演じるのだ。

この展開に至って、私の心は震えた。それは、初めて本書のタイトルを知った時以上に。そして、この小説の持つ最大の魅力が何かに気づいた。

それは、タイトルや、「私たちで『国家』やってみる?」という言葉に代表される“軽さ”だ。著者が紡いできたナツキたちの物語は、生死や国の存亡というとんでもない窮地にもかかわらず、ライトノベルや青春小説を思わせる軽さを崩さない。兵器や破壊と隣り合わせに、彼女たちは文化祭をする。この軽さが意図的でないはずがない。

もちろん、芝居ひとつの裏側にさまざまな攻防や駆け引き、思惑があり、その内容から政治的なメッセージを読み解く──という舞台装置は、現実世界における外交姿勢の暗喩も多分に孕んでいるだろう。しかし、彼女たちは、政治と外交の傍らで、それと並列に、自分が勇気を出せるかどうか、果たして演り遂げられるかどうか──、自分自身の問題に向け、真剣に葛藤する。“皆”のためであり、自分のために。だから本書における格言が効いてくる。そう“勇気の前には、運命さえ頭を下げる”のだ。

彼女たちのアラルスタンは架空の国だが、その「架空」は薄皮一枚で隔てられたリアリティーのもとに成り立っていることはすでに書いた。内戦や紛争の影から逃れられない環境にあり、そもそも後宮を構成する女性たちも紛争地域から難民となった者ばかり。周辺国やテロリストたちの侵攻に怯える現実は、私たちの世界のまさにどうしようもなく過酷な「現実」である。そこを、年若い後宮の乙女たちが生き抜く物語は、著者の筆ひとつで、いかようにもその軽さをたやすく失うことができる。より過酷に、より残酷に、より冷徹に、リアリティーの名のもと、いくらだってもっと直接的な死と暴力を覗き込むことができる。著者が宮内悠介ならば、なおさらだ。

けれど、本書の著者はそうしない。圧倒的な現実に、ナツキたちとともに毅然とフィクションで立ち向かい、リアルの海を泳ぎ切る。

彼女たちを守る闘いの方法に暴力も大仰な戦闘も選ばずに、私たちの世界の現実をすぐ後ろに背負いながら、彼女たちと芝居をし、歌うことを選択する。その歌声やステップの、なんと重たく、尊い歩み。軽くなければいけないのは、薄氷一枚で繋がる現実の上の劇は、軽やかに演じなければ、わずかな亀裂が入った途端に沈むからだ。それがわかるから、いつ沈むとも砂に呑まれるともわからないギリギリの場所で踏みとどまる彼女たちの歌劇と青春がこんなにも愛おしい。私はこれを、宮内悠介のフィクションの勝利だと思う。著者がフィクションの力を信じていなければ、この物語は絶対に生まれなかった。だから、本書を読み終えて思った。自分と同時代に宮内悠介のような作家がいて、私はとても幸せだ、と。

その幸福が、本書を読み終えた読者のすべてに伝わることを祈っている。

宮内悠介『あとは野となれ大和撫子』

さて、解説も終盤、自分があんなにも好きなナジャフやイーゴリ、章ごとの幕間で披露されるママチャリライダーのエピソードについてまだ何も触れられていない! ということに呆然とするのだが、到底語り尽くせる気がしなくなってきたので、最後に、もう一度だけ、タイトルについて。

本書の刊行後に、この本のタイトルを、主人公ナツキが日本人であるからといって、単に「大和撫子」でよいのか──と言及する声を聞いた。後宮の他の仲間たちは、それぞれの事情を背負いながら多民族で集まったメンバーであるのに、という、各自のキャラクター造形に魅せられたからこその愛ゆえの意見だとは思いつつ、私は、この本のタイトルは、単純な「日本の女性」としての「大和撫子」を指してはいないと思う。

言葉は、時に限定的な意味を超える。「大和撫子」という単語を聞いた時、私たちが想像する力強さ、たくましさ、美しさ──あるいは、既存の言葉から押しつけられるそうした限定的な意味と圧を根こそぎ跳ね返す軽さの、すべてを内包して本書のタイトル「大和撫子」は立っているのではないか。

あとは野となれ──という、「やるべきことはやった」という祈りや静かな諦念に似た言葉にも、実は大きな意味が宿っていることに、本書を読み終えた読者ならば気づくと思う。「野となれ」と願う、ナツキの想い。本書の言葉を借りるなら、九分九厘が決まっている政治の道に託す一厘の望み。七代先の彼女たちの国に注ぐ白い雨が、タイトルの後ろに見える。

響きの解釈を読者にゆだねて呼びかけるようなリズムも心地よく、だから私はこの本がこんなにも好きなのかもしれない、と思うのですが。

どうなんでしょう? 宮内さん。

▼宮内悠介『あとは野となれ大和撫子』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322004000192/