『柳家さん喬一門本 ~世にも奇妙なお弟子たち~』

- 著者

- さん喬と弟子たち [著]/柳家さん喬 [著]/柳家喬太郎 [著]/柳亭左龍 [著]/柳家喬之助 [著]/柳家喬志郎 [著]/柳家小傳次 [著]/柳家さん助 [著]/柳家小平太 [著]/柳家小志ん [著]/柳家㐂三郎 [著]/柳家さん花 [著]/柳家やなぎ [著]/柳亭左ん坊 [著]/柳家小きち [著]/ダーク広和 [著]

- 出版社

- 秀和システム

- ジャンル

- 芸術・生活/諸芸・娯楽

- ISBN

- 9784798063287

- 発売日

- 2021/01/16

- 価格

- 2,200円(税込)

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

十四人十四色、熟考型に粗忽型 涙と笑いの“噺家の弟子入り“物語

[レビュアー] 渡邉寧久(演芸評論家・エンタメライター)

落語家への初めの一歩は、師匠に弟子入りすること。入門を許されなければ、先には一切進めない。それが落語界の掟だ。

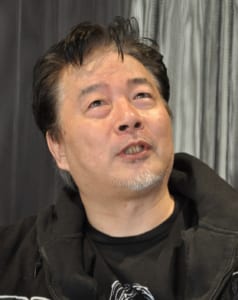

よって志願者は退路を断ち、必死で門戸を叩く。OBOG訪問や入門情報誌もない世界に入り込むために、策を巡らせる。そこに焦点を絞り、落語家・柳家さん喬(72)の弟子たちが入門の経緯をまとめたのが本書だ。八番弟子の柳家小志ん(43)が温めていた切り口を反映した。

直弟子12人と孫弟子1人、奇術師・ダーク広和(62)を含め総勢14人。前座(小きちと左ん坊)も一文を寄せている。「兄弟弟子を大切に」というさん喬一門の教えがにじみ出た配慮だ。

志願者は実に勝手に思考する。書店勤めを経て入門した一番弟子の柳家喬太郎(57)は、落語家を「向こう側の人達」と尊敬し、なかなか入門に踏み込めなかった。二番弟子の柳亭左龍(51)は、落語家になりたい思いを2年間寝かせた。そんな熟考型がいる一方、粗忽思考型もいる。

師匠の『按摩の炬燵』を聞き「あんな風に喋ってみたい」と大学に退学届けを出しその足で入門を志願した三番弟子の柳家喬之助(50)、『中村仲蔵』に「さん喬、スゲー!」と興奮した六番弟子の柳家さん助(45)は「会場を出る時は、この人の弟子になりたいと思っていた」。

3月21日に真打ちに昇進した九番弟子の柳家喜三郎(41)はさらに上手だ。東京・池袋演芸場でさん喬の『締め込み』を聞いているときに「そうだ、柳家さん喬の弟子になろう!」とひらめく。京都に行くノリだ。

そして楽屋近くでさん喬を出待ちし、エレベーターの扉が閉まる直前に箱乗りを決行。「逃げ場がない」(さん喬)2人だけの空間で迫った。勝手に見込まれた師匠にとってはいい迷惑である。

他にも「尾行開始」(七番弟子の柳家小平太=52)したり、手紙を送りつけたり(四番弟子の柳家喬志郎=48)、師匠の高座を追いかける「弟子入り行脚」(十一番弟子の柳家やなぎ=31)をするなど、涙ぐましい。

師匠にしてみれば「人生を預かる」という責任が付きまとう師弟関係の最初。諦めを促す師匠の言葉も馬耳東風で、話せたことを「一次面接は、無事終了」と早合点する十番弟子の柳家小んぶ(40)。声優の故・増岡弘さんの紹介でスムーズに入門できた五番弟子の柳家小傳次(43)だけは例外で「参考にしないでね」と呼びかける。

そう、この本は、落語家を夢見る者の導きの書になる。落語に射られた多くの若者がそそのかされるんだろうな、きっと。