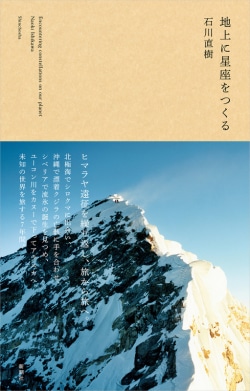

写真:石川直樹

エベレストに隣接するローツェ、マカルー、K2登頂に挑み、帰国後すぐに新たな旅へ。カメラを携え、北極圏から南米まで、世界中を旅し続ける写真家・石川直樹さん。旅の途中で、様々な驚きの文化と出会ってきました。

なかでもネパール、ブータンの旅では衛生観念について考えさせられたといいます。石川さんの著書『地上に星座をつくる』のなかから紹介します。

「手で尻を拭く」

ヒマラヤから帰国してすぐに、またネパールへ飛んだ。東京にいたのはわずか1週間ほどで、最近は自宅にいる時間が一時滞在のようになっている。今回の渡航は、バングラデシュでの撮影が目的だったのだが、いきなり首都ダッカに飛ぶよりも、ヒマラヤの麓から徐々に海抜0メートルへと下っていくという旅も面白いのではないかと思い、カトマンズからインドを経由して、陸路でバングラデシュへと南下した。

標高の低い土地から高みを目指すことが多かったので、逆にじわじわと標高を下げていく旅は久しぶりである。寒く乾いた土地に身体が慣れてしまったため、気温と湿度が上昇して空気が粘つきはじめると、すぐに汗が吹き出した。標高が低くなるにつれて人の数が多くなり、車やバイクなどの交通量が増え、お互いが認識しあえる範囲で暮らす村ではなく、見ず知らずの他人とすれ違う街に来たことを実感する。

茶畑が広がるのどかなネパール東部を過ぎ、カーカルビッタという村から国境を越えてインドに入ると、喧噪が向こうからやってきた。人々の肌の色は浅黒くなり、ベンガル人が多数を占めるこの地で、自分がマイノリティーであることを否が応でも意識させられる。

ヒマラヤの山中にいるときは、そのような感覚はなかった。単純にぼくの顔立ちや格好がシェルパ族やタマン族をはじめとする山の民に似ているということもあるのだろう。山中を歩いていると、ほぼ100%の確率でシェルパ族に間違われ、いつもネパール語で話しかけられていたのを思い出す。「日本人ですよ」と英語で答えると、向こうはぽかんとして、ぼくの顔をまじまじと覗き込むのだった。

-

- 地上に星座をつくる

- 価格:1,925円(税込)

現地に根付く習慣「人力のウォシュレット」

そのように、土地に溶け込みやすいネパールにあっても、なかなか拭えない違和感があった。その一つは、衛生観念である。彼らが風呂に入らないのは、水が貴重なうえに、気候も乾燥しているので、理解できる。特にヒマラヤ山麓の村では、清潔な人でも一週間に一度くらいしか風呂に入らない。本当かどうかわからないが、体の垢が、降り注ぐ紫外線対策にもなっていると言われれば、そうかもしれないと思ってしまう。

トイレに紙がないのは、山でも街でも同様である。カップの水をちょろちょろとお尻に注ぎながら、左手を使って、拭く。これはインドやバングラデシュをはじめ南アジア、中東や東南アジアその他多くの地域で根付いている習慣であり、人力のウォシュレットとして、慣れればすこぶる快適である。たとえ何日間も風呂に入らなくても、尻の穴だけは常に清潔であるというのは、決してウソではない。

ぼくが初めて尻を手で拭いたのは、高校二年のときのインド・ネパール旅行だった。郷に入っては郷に従えが自分の信条とはいえ、最初の一手を尻に差し出すときにはさすがに勇気が必要だった。しかし、今ではむしろ紙で拭き、その紙を便器に流すことにためらいを感じる。紙を使うと、拭い切れていないのではないか、便器が詰まるのではないか、と一瞬でも考えてしまうのは、旅の病だろう。

左手を不浄とする考えは宗教上の理由であると一般的に解説されているが、その土地にもともと紙がなかったというのが最も大きな理由ではないのか。左右の手を使って排便を処理していたら汚いので、どちらか一方の手にしぼり、後から「不浄」という概念が作られたのではないかと思わず想像してしまう。

恐ろしくて聞けない拭き方

ぼくが衛生観念への違和感を表明したのは、手で尻を拭くということに関してではない。紙がないのはある意味で当然だし、水と手を使った処理はむしろ紙を使うよりも清潔であるとさえ感じている。問題は、紙に加えて、水もなかった場合の処理である。

観光客が泊まるような宿のトイレは、どんなにボロくても、水はある。しかし、たとえカトマンズのような都会でも、トイレに水がない学校などはたくさんあるのだ。その場合、子どもたちは尻を拭かないか、あるいは手で拭いた後に壁にこびりつけていたりする。しかも水がないから、左手は洗わずにそのままの状態である。

さすがにそれはあんまりだろう、と思ったのだが、以前訪ねたブータンでも地元の人は似たような処理を当たり前に行っていた。紙も水もない山中で用を足してきたブータン人にどうやって尻を拭いたのか尋ねたところ、「木の棒を使った。小枝をね」と言っていた。詳細は恐ろしくて聞けなかったが、多分想像通りの所作なのだろう。

写真:石川直樹

料理はシェアしないで食べる

左手の汚さには無頓着な一方で、誰かが一度口をつけたコップなどは「ズト」と呼んで、決してそのコップでは飲もうとしないことに驚かされる。ペットボトルの水を飲むときは、飲み口を口から離し、上から流れてくる液体をうまく口に注ぎ込むようにしている。定食屋にもコップは用意されておらず、瓶の中の水を口を付けずに回し飲みする。

また、大皿の料理を皆でシェアして食べるようなこともない。食事は基本的に手で食べるが、その手は一度口に運べばズトであり、口をつけた手が料理をズト化してしまうからである。こうした考えは、ネパールのヒンドゥー教徒に顕著なようだ。

一皿のスープを複数の人がスプーンですくって食べる韓国や、同じ盃で酒を酌み交わす日本とは対極に位置する観念だろう。人が口をつけたものに対する意識はネパールよりも希薄な日本だが、逆に排泄物に対する異常なまでの嫌悪感は深く根を下ろしている。手のアルコール消毒、便座を拭くための紙、臭い消しスプレー、消音システムなど、排便という行為自体をなかったことにするようなアイデアの数々は、これはこれで極端な例として驚かされる。

排便の際に不浄の左手を使うのはごく自然なことだと思うが、ズトという考えにはどうしても慣れない。もしかしたら伝染病対策という側面もあるのかもしれないが、だとしたら左手に関しても、少しは意識的になるはずだ。余談だが、ネパールでは唾液が移るようなキスや口を使った性行為もほとんど行われないという。

ぼくはいま沖縄にいるのだが、昨日も仲良くなった地元のおじさんたちと泡盛を回し飲みしたばかりである。一度、家のトイレでバケツの水と左手を使って用を足そうと試みたのだが、どうも日本の洋式トイレはそれをはね除ける作りになっている。便座にはカバーがはめられ、下にはマットが敷いてあり、液体が飛び散ったらどうしようという考えが先に立ってしまうのだ。帰国の実感が、トイレのなかで押し寄せてきた。旅の病は、こうして少しずつ治まってゆくのかもしれない。

株式会社新潮社のご案内

1896年(明治29年)創立。『斜陽』(太宰治)や『金閣寺』(三島由紀夫)、『さくらえび』(さくらももこ)、『1Q84』(村上春樹)、近年では『大家さんと僕』(矢部太郎)などのベストセラー作品を刊行している総合出版社。「新潮文庫の100冊」でお馴染みの新潮文庫や新潮新書、新潮クレスト・ブックス、とんぼの本などを刊行しているほか、「新潮」「芸術新潮」「週刊新潮」「ENGINE」「nicola」「月刊コミックバンチ」などの雑誌も手掛けている。

▼新潮社の平成ベストセラー100

https://www.shinchosha.co.jp/heisei100/

関連ニュース

-

水中への憧れ――あるカマキリの物語 『えげつない! 寄生生物』試し読み

[試し読み](生物・バイオテクノロジー)

2020/03/13 -

「あの頃が一番楽しかった」番記者が記録した野村克也の3年間 『砂まみれの名将―野村克也の1140日―』試し読み

[試し読み](野球)

2022/04/26 -

第33回三島賞・山本賞が決定 宇佐見りん『かか』、早見和真『ザ・ロイヤルファミリー』が受賞

[文学賞・賞](日本の小説・詩集/ミステリー・サスペンス・ハードボイルド)

2020/09/18 -

オカルト、宗教、デマ、噂、フェイクニュース、SNS…誰もが何かを信じたいこの世界で、信じることの意味を問う傑作長篇小説 角田光代『方舟を燃やす』試し読み

[試し読み](日本の小説・詩集)

2024/03/19 -

「しなやかでナイーブな獣みたいだった」松田優作に説き伏せられて 『もういちど、あなたと食べたい』試し読み

[試し読み](文学・評論)

2022/01/03