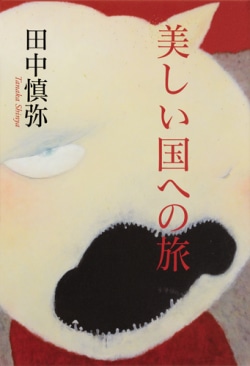

『美しい国への旅』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

不安を増幅させる 上田岳弘

[レビュアー] 上田岳弘

二〇一一年三月十一日、人々はこの国の空気が再び激しく濁り始めるのを感じた。文明開化以降、第二次世界大戦、高度成長期、大都市圏への過密等を原因として、この国は濁りを重ねてきた。それでもこの国は美しい。大気汚染問題には、官民一体となって対策に取り組んできた歴史があるのだ。僕はそのように学校で学んできた。温室効果ガス問題の渦中にあった当時のことだ。綺麗好きとも評される日本人は、濁りが完全に浄化されることはないと思っていたとしても、美しい祖国を慈しんでいる。しかし、人々が克服できないほどに強い恐れを抱いている濁りがある。本書における「濁り」が、東日本大震災でこの国の人々に恐怖を与えたものと同種のものを指していることは間違いないだろう。

濁りの契機となった地震が起きた時、僕は東京のオフィスで仕事をしていた。年度決算と月次決算の処理が重なるため、外部の税理士が常駐している時期だった。大きな地震の時はそうであるように、瞬間的にはそれが地震であると認識できなかった。しばらくして「地震」の二文字が脳裏に定着すると、どういうわけか僕は、税理士の人に向かって、阪神淡路大震災の時の揺れと今回がいかに違うか、という講釈を始めていた。あの時はまず大きな縦揺れがあって、それで古いアパートの一階に住む学生や老人が亡くなったが、今回は横揺れから始まったのでそうした被害は少ないだろう。揺れ方からして、直下型ではなく海洋性の地震だろうから、直接的な被害は少ないと思う。むしろ案ずるべきは、家庭や飲食店の火の元から発生する火災や、沿岸部の津波だと思う。

一つ前の大地震から既に十六年も経過していたというのに、当時の記憶や、ブラウン管越しの、あるいは周囲の大人が言った地震にまつわる知識が頭の中に残っていた。実際、東日本大震災において揺れによる被害は少なく死者の大半は大津波によるものだった。しかし、現実に東北の沿岸部に押し寄せる津波の映像を見たり、死者の数がどんどん増えていくことを知る度、痛ましい思いに胸を刺され、揺れの最中に被害状況について想像したことをなぜか後悔していた。

人々を呑み込んだ海は、海沿いに建てられた原子力発電所もまた水浸しにした。原子炉が制御不能に陥る瀬戸際までいった。結局、軽いメルトダウンを起こしたところで事態は収束したことになっている。だが原子炉の放射熱は今でも残っている。人体に致命的な影響はないというエクスキューズ付きではあるものの、微量の放射能が大気や海へと漏れ続けている。

あれから六年経った今でも残っているのは、当時感じた不安だ。その気持ちが今も僕に、福島第一原発の水素爆発の映像やそれにまつわるネット記事を閲覧させる。本書はこの漠然とした不安を思い出させ、増幅させる。多くの日本人が感じているはずのこの感覚は、ただの記憶ではなく予感であるのだ、と。もっと悪いことが起こりえた。いや、その可能性は過ぎ去ったのではなく、これからいくらでも事態は悪くなりうる。

本書の舞台は濁りに侵された近未来、あるいはパラレルワールドとしての日本である。絶望に満ちた世界は不穏でしかなく、むしろ不穏さがあるという点が、ぎりぎりの所で世界を成立させている。しかし『マッドマックス』や『北斗の拳』における世界のような精彩はない。不穏ささえ無くなりかけ、今にも世界は停止してしまいそうだ。語り手の正確な年齢は本人も知らず、楳図かずおが人類滅亡を舞台にした作品のプレーヤーに選んだのと同じく、おそらくは十四歳の少年だ。もし物語世界がそれを許すのならば、この少年はきっとあらゆるものから逃げようとしたことだろう。だが、作家が語り手に与えるのは逃げ尽くした後の世界である。逃げを決め込んだところで、人間は狭まりゆく世界の縁からこぼれていくだけだ。

いつでも停止しうる世界とそう遠くはない死の予感の中で、少年がよすがとするのは、「約束」である。夜盗に凌辱されて殺された母親との約束。旅の道連れになった女兵士の使命。屈強な夜盗や、濁りの中心にある兵器の開発に取り憑かれた司令官を殺すことなど、当然一人の少年の手に余る。それでも、世界とも呼べない世界において、どこにも見当たらない意味を求め、少年は約束を欲する。しかし、約束とは無意味さに耐えられなくなった人間が、意味の代わりにその空白を埋めるために為す、切ない代用品にすぎない。

旅の目的が一向に焦点を結ばないのとは裏腹に、少年は自分の経験にどんどん思考を加えていく。ただ思考することに時が費やされ、少年より濁りを多く吸っている年長者の女兵士の寿命は途中で尽きてしまう。少年の成長物語にはなっていない。彼の内部に始めから潜んでいた、夜盗の連隊長や性的不能者の司令官との共通点が明らかになっていくだけである。

著者は、殺戮者や征服者のことを理解できる者としてこの少年を描いている。現実世界においてほとんどの人間は傍観者であるが、その誰もが、邪悪であったり画期的であったりする行為を実行する可能性を持っている。あらゆる行為を他者のものとして外側に置くことはできない。作中で司令官と最も濃密な会話をする相手は、少年でも夜盗の長でもなく、信じられないほど「背の高い女」である。司令官は、果たされない約束への拘りを捨てられず、人間兵器と化した。男性として生まれた以上、女に興奮を覚え、性器を勃起させ、性交をし、妊娠をさせ、子をなす、そういった能力を有するという約束。その果たされない約束への拘泥ぶりを「背の高い女」は、性交と会話を通じて理解する。

田中慎弥氏は巨大な恐怖のイマジネーションを描くにあたって、極めて個人的な部分に踏み込むことも躊躇していない。氏の見ている悪夢と現実世界が関連していることを証明しようとする。それほどまでに内側からの試みであるので、すべてはマクロ的視点を取り去って描かれる。作品世界と現実をリンクさせるために、いくつかの象徴が登場する。例えば、思考回路を吐露しつくした後にも、司令官の内には「真ん中」が「粒」として残っていることが可視化される。人間兵器は本当に爆発し、人間からは意図をはかることのできない「龍」がそれを呑み込んでしまう。そうやって悪夢が簡単に終わることを回避し、現実世界への足掛かりを探す。海の描かれない作品世界において、海は存在しないのではない。海の存在をどうしても信じられない少年も、後に本物の海を見る。