自分へのご褒美か、虚栄心か 女性とドレスのただならぬ関係

[レビュアー] 北村浩子(フリーアナウンサー・ライター)

映画の公開も予定されているポール・ギャリコの1958年の作品『ミセス・ハリス、パリへ行く』(亀山龍樹訳)が復刊された。ロンドンに住む60間近の通いの家政婦、ハリスおばさんが、顧客の家のクローゼットにあったクリスチャン・ディオールのドレスに胸を撃ち抜かれ、自力で手に入れようと奮闘する話だ。

彼女は自分の現実と地続きでない世界の住人だけを「お得意さん」にする。鼻持ちならない女優の卵の名声への欲望を理解し、恋愛にうつつを抜かす独身貴族を贔屓する。気高く勤勉に生きてきたハリスおばさんは、縁のないものに憧れる自身の性格を十分認識していた。彼女に分を弁えることを忘れさせたのが、ディオールのドレスだったのだ。

パリでのエピソードは人情味ある笑いに満ちている。しかしこれはただの「初老の女性の冒険譚」ではない。ドレスが欲しいと願う気持ち、すなわち自分の労に報いたいと思う気持ちは虚栄心なのかという問いを、最後まで彼女は抱え続ける。感動のラストにも問いの答えはない。そこがいい。

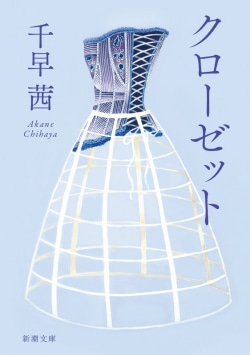

ディオールのワンピース、バレンシアガのコート、十八世紀の手作りのレース。千早茜『クローゼット』(新潮文庫)は、主に西洋のヴィンテージを収蔵した私設服飾美術館が舞台。それぞれに重荷を抱える学芸員や補修士たちが、時間を閉じ込めた服を通して自らの道を見出していく。かつてそれを纏った人の人生を想像しながらドレスを生き返らせる補修士の手つきが美しい。

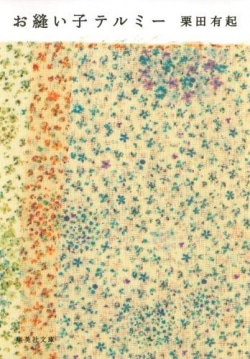

「流しの仕立て屋」というユニークな肩書きを主人公に与えたのは、栗田有起『お縫い子テルミー』(集英社文庫)。服作りの腕一本で生きる十六歳のテルミーこと鈴木照美の、仕事に対する生真面目なまでの誇りが全編に満ちている。キャバレーで歌う女装の歌手に恋をし、彼のドレスを仕立てたときに始まったプロへの道。どうにも胸を離れない彼への想い。「気位が高くて、わがままで優しい」麻の布で、彼女が初めて自分のために服を作ってみようと思うラスト近くの場面にぐっとくる。