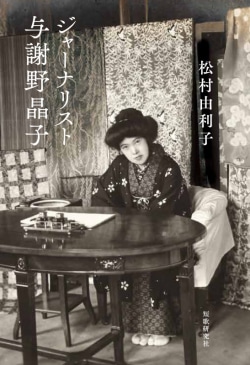

『ジャーナリスト与謝野晶子』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

<書評>『ジャーナリスト与謝野晶子』松村由利子 著

[レビュアー] 若松英輔(批評家)

◆同時代の本質問う言論人

本書は、一九一八年、スペイン風邪流行時、政府の無策を厳しく批判した際に発せられた与謝野晶子の言葉から始まるのだが、その言葉は、コロナ危機を生きる私たちに今の言葉として響いてくる。読者は、本書において幾度も同質の経験をするだろう。およそ百年前に紡がれた同時代への警句は、そのまま現代への警鐘になっているのである。

与謝野晶子の最初の歌集『みだれ髪』の刊行は一九〇一(明治三十四)年、亡くなったのは四二(昭和十七)年だから、その活動は明治、大正、昭和を貫く。この三つの時代において彼女は時代を代表する文学者だったが、同時に本書でいう「ジャーナリスト」であり、出来事の本質を問う言論人だった。ときおり、ジャーナリズムで発言をした、というのではない。言論界は、彼女の本拠地であり、ときに主戦場でもあった。

時代と戦う人としての晶子の姿を如実に感じさせるのは、一〇年に起こった「大逆事件」をめぐる処刑に際しての発言である。著者は「産屋なるわが枕辺に白く立つ大逆囚の十二の柩(ひつぎ)」という歌を引きながら、晶子が「大逆事件」という呼称が広まる以前に「大逆」という言葉を用いていることに注目している。

晶子にとって歌とは、自身の内心を吐露するだけの様式ではなかった。歌を生きるとは、沈黙を強いられた人々の口になることでもあった。

歌人でありながら同時に第一線の「ジャーナリスト」たり得た秘密は、古典を読むことによって鍛錬された「複眼」にあると著者はいう。ここでいう古典は単に古いことを意味しない。むしろ、古びることがないものと理解した方がよい。そうした世界と深くつながることが、現代の本質をたしかに見定める「眼」を育んだというのである。

本書は著者によってこそ、書かれねばならなかった。著者は与謝野晶子を論究し続けている人であるとともに優れた歌人であり、そして、本書でいうよき「ジャーナリスト」の精神によって言葉を刻み続けている人だからである。

(短歌研究社・2750円)

1960年生まれ。歌人・ライター。歌集『大女伝説』、著書『31文字のなかの科学』など。

◆もう1冊

江刺昭子著『女のくせに 草分けの女性新聞記者(ジャーナリスト)たち』(インパクト出版会)