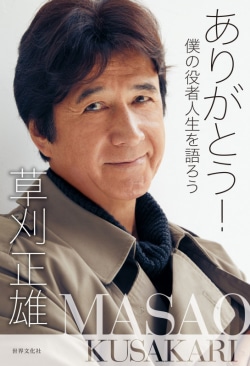

『ありがとう!僕の役者人生を語ろう』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

草刈正雄さん、芸能生活50年をありのままに語る

[文] 世界文化社

撮影/伊藤彰紀(aosora)

俳優の草刈正雄さんといえば、1970年代のデビューからCMや映画に大活躍。近年ではNHKの大河ドラマ「真田丸」の真田昌幸役や、連続テレビ小説「なつぞら」での主人公のじいちゃん役の名演技で記憶に残っている読者の方々も多いだろう。まさに順風満帆。しかしそうした我々の持つイメージとはまったく違い、大きな不安と悩みのなかで芸能人生を過ごしてきたという――。草刈さん初の書き下ろしエッセイ『ありがとう!僕の役者人生を語ろう』(世界文化社)の刊行を記念し独占インタビューを行った。そこで語られた「どん底」と「運命の出会い」とは。

運命的な出会いで奇跡のデビュー

――2020年は、草刈さんにとって節目の年だそうですね。

17歳でこの世界に入ってから、はや50年。半世紀が経ちました。

――最初はモデルとしてデビューされたんですよね。

そうですね。でもモデルはあまり向いていなかったというか……九州の硬派な土地柄(現在の北九州市小倉)に生まれ育った僕には、「女性モデルと肩を組んで」とか「手をつなげ」と急に言われてもカメラマンの望むような動きが全くできなくて。よく怒鳴られましたね(笑)

――怒られている姿があまり想像できませんが。

この見てくれですから、みなさんどうも何でもスマートにこなすように思われるのかもしれませんね。でも、本当の僕はどうしようもなく不器用なんです。東京に出てきたものの「本当にやっていけるのか」不安で不安で仕方がなかった。

――本の中で、「不思議なことに、ここぞということで必ず思いもかけない「出会い」に恵まれ、救いの手が差し伸べられてきたのです。」とありますが、その不安を取り除いてくれるような出会いは。

最初の運命的な出会いは、18歳の時に出演した資生堂さんの男性化粧品「MG5」のコマーシャルでしょうね。「団次郎さんの弟分に当たるモデルを探している」という話があって、すでにオーディションも進んでしまっていたのですが、当時、資生堂のコマーシャルのほとんどを手がけていた天才CMディレクターの杉山登志さんがたまたま会社におられて、カメラテストをしてくださった。その結果、僕を採用していただいたのです。このCM出演が決まったことは、次のステージへの大きな一歩になりました。

――ユーチューブでCMの動画を見ましたが、まさにイケメン、そして爽やかですね。さぞやキャーキャー言われたのでは。

「人気」というものを実感したのは全国の資生堂さんの販売会社で僕のサイン会を行ったときでしょうね。自分の予想よりもはるかに大勢の女性たちが集まってくださっていたのを思い出します。ともあれ、僕にとってはこのCMが全国放送だということが、とにかく嬉しかった。故郷の母に僕の活躍を見てもらって安心してもらえましたので。

人気急上昇!自信をつけていく日々

――事務所にも問い合わせが殺到したのでは。

そうでしたね。「あのCMに出ているヤツは誰だ」という問い合わせがたくさん寄せられたようです。「レコードを出してみないか」「ドラマに出てみないか」という話も持ちかけられるようになり、無名の新人モデルだった僕の身辺が急に騒がしくなりましたね。

――どんなオファーがきましたか。

たとえば、映画監督の篠田正浩さんが『卑弥呼』という作品で使ってくださいました。岩下志麻さん演じる卑弥呼の弟役です。使われている言葉も難しくて一回では理解できず、撮影でも怒られっぱなし。自分が未熟なために消化できないまま撮影が終わってしまったのが少々悔やまれました。でも、役者として仕事ができる機会を与えていただき、感謝してもしきれません。

――そこから、色んな巨匠たちとお仕事をされるようになった。

篠田監督の『卑弥呼』を皮切りに、出目昌伸監督の『神田川』『沖田総司』、岡本喜八監督の『青葉繁れる』、今井正監督の『あにいもうと』、市川崑監督の『火の鳥』などなど……名だたる監督たちとご一緒させていただきました。今にして思えばこれほど幸せなことはなかったと思います。まさに奇跡のように恵まれた「出会い」の積み重ねでした。

――テレビからもお声がかかったのでは。

そうですね。24歳の時にはNHKの大河ドラマにも出演させていただけるようになりました。『風と雲と虹と』です。加藤剛さん、緒形拳さんと共演し、私の役どころは加藤さん演じる平将門の側近の役でした。この頃、演じることの喜びがどんどんわかってきて充実感を感じ始めるとともに、自信をつけていきました。

――資生堂のCMでデビューされたのが1970年。70年代はトップをひた走っていたということですね。そして、80年代に入って最初の映画があの大作『復活の日』。

オファーをいただいたのは公開となった1980年の二年前でしたが、当時、映画界を席捲していた角川映画からのお誘いでしたから興奮しましたね。南極をふくめ海外ロケだけで半年以上、総製作費25億円というスケールの大きな作品でした。オリビア・ハッセーさんなどさまざまな国籍の役者さんたち、海外スタッフとの仕事は僕にとって大きな衝撃となりました。

――角川春樹さんとは『汚れた英雄』でまたお仕事を。

角川春樹さんはスケールの大きな方でした。「お前が監督を決めていいよ」と言われたときには面食らいましたが(笑)とても良い経験をさせていただきました。

まさに「どん底」。カメラが自分の正面で止まらない

――はたから見ると、順風満帆にしか見えませんが。

そうでしょうね。でも、僕は先にもお話したように気が小さい人間です。モデル出身で役者としての基礎もない。芝居を本格的に学んだ人と我が身を比べては、常にコンプレックスに苛まれていました。もちろん、自分なりに経験を積み、努力もしてきたつもりです。けれども、不安はいつも抱えていました。一方で、あまりに華やかに人生が開け、仕事も順調に進んでいくので、知らず知らずのうちに自信が不安に勝り、勘違いをしていったように思います。自分でも気づかぬうちに、周りに対して不遜な態度をとるようになっていったのです。恥ずかしくてあまり思い出したくないですが。

――何が起きたんでしょう。

それまで主役をやらせていただいていたのが、二番手になり、三番手になり……。それを嫌でも実感するのは撮影のときでした。今までスーッと寄ってきて自分の正面で止まっていたカメラが、スッと横に逸れていく……それを肌で感じるのは、さすがにつらいものがありました。その寂しさといったらありません。

――まさにどん底ですね。

その頃はやけになって、よく悪い酒を飲んだものでした。でも、どん底の中でひとつだけ堅く心に決めていたことがあります。

――それは何ですか。

どんなにつらくても惨めでも、最後までこの仕事にかじりついていくということでした。何があってもこの仕事だけは辞めない、その思いでした。

――どうしてそう思ったのでしょう。

それは、幼い頃の貧しさがほとほと身に沁みていたからです。もうあの生活には戻りたくない。何があっても絶対に戻らない。その気持ちでした。どんな仕事でもいったん始めれば根気がないわけではありません。けれども、自分が一番稼げる、向いているのは芸能界だろう、そうだとしたら、どんなに不満でもいいから、食らいついていこう、と思ったのです。

撮影/伊藤彰紀(aosora)

大きな転機となった舞台出演、そして運命の出会い

――そんな時にまた思わぬ「出会い」に恵まれた。

女優の若尾文子さんに舞台への出演を勧められました。初めて舞台に立ったのは1984年の『ドラキュラ その愛』でした。お芝居の勉強を何もしていなかった僕です。舞台に立つのは本当に怖かったのですが、いざ始まるとこれが楽しかった。毎日、違うお客様の前で、生でお芝居をすることの醍醐味が、回を重ねるごとにわかってきました。

――30代そして40代は舞台が仕事の中心になっていった。

当時はバブル期でもありましたから、あちらこちらで華やかな作品が上演されている。そんな時代でしたね。舞台は長期間にわたって関わるので正直苦痛なときもあります。でも、こちらは一度、どん底を見た身ですから、いただいた仕事を謙虚に一つひとつ大事に演じていこうという気持ちでした。テレビの仕事でもその気持ちは同じ。愚直にそれを日々重ねていく。

年間1~2本の舞台をやりながら、テレビではいただく役を真摯に演じる。このペース、このポジションを維持できれば「なんの不満もない」というのが、40代後半から50代にかけての僕の偽らざる心境でしたね。

――そうした中で、三谷幸喜さんとの運命の出会いが。

2014年の『君となら』ですね。主演に竹内結子さん、その妹役にイモトアヤコさん、私は主人公の父親役で下町の理髪店の親父。すでに2本舞台出演が決まっていましたし、三谷さんの作品は覚える台詞の量も半端ではない……そう思うと無理だと思いました。けれども、台本を読んでみたところ、これがもう面白くて仕方ない。最高に面白い。

――以前、あの角野卓造さんが演じた役ですよね。

そうなんです。角野さんなら下町の理髪店の親父はぴったりですよね。安心なキャスティングだと思います。それを僕にやらせようという、三谷さんの感性が僕はすごく好きなんですね。やる気を刺激されたことを思い出します。三谷さんはそうしたギャップを楽しんでおられるように僕には見える。この舞台に参加させていただいたことが、またひとつ僕にとっての大きな転機になりました。

『真田丸』で再ブレイク、役者冥利につきる名セリフ

――そして『真田丸』ですね。

真田と聞いて、自分の中で何やら期するものがありました。以前、同じNHKの「新大型時代劇」という枠で放送された『真田太平記』というドラマに、僕は真田幸村役で出演したことがありました。『真田丸』での堺雅人さんの役ですね。そして今度は、『真田太平記』では丹波哲郎さんが演じていた幸村の父親・昌幸の役。ましてや、三谷さんの脚本です。いくつか決まっていた舞台はありましたが、どうしてもやりたいと思いました。三谷さんが『君となら』の楽屋を訪ねてくださり、直々にオファーしてくださったのも嬉しかったですね。三谷さんの作品は、台本から教えられることがいっぱいあります。型通りの戦国武将像と違うとても人間味のある昌幸像に、皆さんも魅力を感じられたのではないでしょうか。この役は、これまでの役者人生で、間違いなく「代表作」と言えるものになったと自負しています。

――まさに役者人生における再ブレイクですね。

思ってもいなかったことです。挫折を何度も味わいながら、なんとかこの世界で生きてこられた。それだけでも十分ありがたいと思っていましたが、まさに60歳を過ぎて再びこのようなことが待ち受けているとは、夢にも思いませんでした。

――昨年はまた忘れられない作品に巡り合いましたね。

NHK朝の連続テレビ小説『なつぞら』ですね。主人公の「おじいさん」役と聞いて、少し衝撃を受けましたが、僕も考えてみればそれなりの歳です。聞けば主人公の人生に大きな影響を与える役柄でしたので、とてもやりがいがあると感じました。何より嬉しかったのが、演出陣に『真田丸』のときと同じ面々がいたこと。ご覧になった方はご存じかと思いますが、とにかく台詞がいいんです。脚本家の大森寿美男さんは、胸に残る台詞をたくさん書いてくださいました。今こうして思い出して呟こうとするだけでも、もう涙が溢れてきてしまいます。大森さんの台詞を口にするたび、役者冥利に尽きるなあと、僕自身が一番感動していたのではないかと思います。『真田丸』とはまったく違う世界を広げることができた、そんな満足感も得ることができました。

人との出会いに救われてきた役者人生。我がことながらこれからが楽しみ

――役者とはどんな仕事ですか。

とにかく台本を読み込めば、台本から教えられることがある。そして台詞が完璧に入っていれば、あとは自然にその役になっていけるというところがあるのです。あとは衣装、扮装の力も大きいですね。役者というのは、気持ちの悪い仕事だと思うのですが(笑)、衣装を着てメイクをすれば、その人物になった気になれるものなのです。僕はいつも台本が大事ということを言っているのですが、『真田丸』にしても『なつぞら』にしても、とにかく台本が面白かった。台本が面白いと、スタッフの熱が一気に上がるんです。

――再ブレイクをはたした今、取り組んでみたい作品は。

こんなチャレンジがしたい、というより「僕という役者をどのように料理してくれるのだろう」ということに、僕はワクワクします。いただいた台本を読んでいるうちに「どうしてもこの役、やりたい」とパッションを駆り立てられていきます。ですから、自分がお引き受けすることになった役柄そのものが、僕にとっては「これから取り組んでみたい」ことですね。

――振り返ってみて、芸能生活50年いかがですか。

二枚目を演じることが多かった若い頃、まるで一人で生きてきたように突っ張り、天狗になった僕に、神様が大きな試練をお与えになったこともありました。ドロドロしたものを抑えきれず、家族にぶつけたときもあります。そのことを申し訳なく思い出します。でも、僕は幸せだと思います。いいときも厳しいときも、僕には人との出会いがありました。その一つひとつに何度も救われてきました。奇跡のような出会いが、僕を次のステージへと誘ってくれました。映画でもテレビでも舞台でも、作品と真摯に向き合っていると、次の「何か」を引き寄せてくれます。重ねてきた幾つものことが地層のように重なって、今の僕を作っています。未だ見ぬこれからの出会い、我がことながら楽しみです。