『砂まみれの名将』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

異端の記者が照らし出すノムさん最後の青春の日々

[レビュアー] 中溝康隆(ライター)

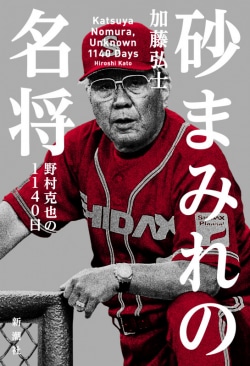

シダックス監督時代の野村克也氏(撮影:新潮社写真部)

阪神の監督を辞任した野村克也が、社会人野球を経てプロ野球界に返り咲くまでを描いたノンフィクション『砂まみれの名将 —野村克也の1140日―』が刊行。元野村番の記者・加藤弘士が関係者の証言を集め、野村自身が「あの頃が一番楽しかった」と語った3年間を記録した本作について、スポーツライターの中溝康隆さんが読みどころを綴った。

中溝康隆・評「異端の記者が照らし出すノムさん最後の青春の日々」

野村克也はプロ野球史そのものだ。テスト生から選手兼任監督にまで登り詰めた南海時代、ロッテや西武で45歳まで生涯一捕手を貫き、引退後は三度の日本一に輝いたヤクルトをはじめ、阪神や楽天の指揮を執った稀代の名監督……という事実は多くの野球ファンが、もはや一般常識として知っていることだろう。私もそうだ。まるで国語算数理科野村……なんて野球の教科書を読むような感覚で、ノムさんの膨大な著書を読み漁った。

それでも、不思議なほど社会人チームで指揮を執ったシダックス監督時代は、すっぽりと記憶から抜け落ちている。同野球部からのちにプロへ進んだ選手たちの有名なエピソードの断片を除いて、「シダックスの野村克也」の実像は謎に包まれていた。正直に書けば、プロ野球界を追われ第一線を退いた、いや隠居生活に近い印象すら持っていた。そう、当時のイメージは本書の帯にもあるように、誰もが「ノムさんは終わりだ」と思ったのだ。

それが実際は、「あの頃が一番楽しかった」と本人も振り返る濃厚な3年間だったという。傷だらけの名将のリスタート。まさにシダックス時代は終わりではなく、新たな野球人生の始まりだったのである。著者は元野村番の記者・加藤弘士。傍らで取材し続けた経験をベースに本書で紹介される名将の考えや、選手の癖を瞬時に見抜く見立ての数々など、興味深いグラウンド上でのエピソードの連続だ。加えて本書の、野球人としてだけではなく、人間・野村克也を浮かび上がらせる描写もたまらない。これまで高級料理を食べ尽くしたであろう男が、朝食でファミリーマートのとろろそばと温泉卵を「美味いな」と毎日すする。夫人の脱税問題でプロ野球界を追われ、それでもまだ野球で生きられる喜びを噛みしめながら、コンビニで買った数百円のそばをすするのだ。ある夜は社会人野球の監督会で船橋駅近くのクラブに誘われ、ウーロン茶とコーヒーでご機嫌に色紙に筆を走らせる。偉大な野村克也ではなく、俺らと変わらないノムさんがそこにいた。

野球本は論文ではない。いかに数字を語るかではなく、いかに“数字の外”を語るかが勝負を分ける。本書はドラマチックな試合だけではなく、ありふれた日常の風景やなにげない会話から野村克也の魅力をあぶり出し、読者に伝えることに成功している。まさに著者は野球を見る前に、人間を見ているのだ。著者の加藤は6年間の広告営業を経て、28歳でアマチュア担当の記者からスタートしたという。当初は短い記事を書くにも悪戦苦闘して後輩記者に慰められる日々。何の仕事でも後輩から同情されるのは、先輩から叱られるより惨めなものだ。怒りよりも情けなさと缶コーヒーが身に沁みる。そんな遅すぎるデビューであがいた異端の記者は、異端を極めた野球人、野村克也に出会うわけだ。読者はページをめくる内にひとつの事実に気が付く。20代の終わりに記者としてプロの壁にぶつかっていた加藤もまた、“野村再生工場”で甦った男のひとりではないかと。

私自身はweb媒体からキャリアを始めた、それまでの業界の文脈を通っていない野球ライターなので、新聞記者に対するシンパシーはほとんどない。だが、一時期、球場の記者席ではなく、客席でよく著者の姿を見かけた。生意気な言い方になってしまうが、こういうスタンスで書く新聞記者もいるんだなと思った。秋の底冷えのする神宮球場の大学野球やジャイアンツ球場での2軍戦、じっとグラウンドを見つめる加藤の背中は今でもよく覚えている。野球に対して誠実というより、切実さを感じさせるスタンスは、球場以外他にどこにも行き場所がない観客と同じ視点だ。そして、今思えば、加藤はそういう切実な立ち位置からシダックスの野村野球も見続けていたのだろう。

この本の序盤に印象深いシーンがある。加藤は都心から京王線の下り列車に乗って、飛田給の駅から15分ほど歩き、シダックスの関東村のグラウンドを初めて訪れる。空き地のような野球場で、強い風に砂塵が舞い上がる中、アマチュア選手を指導する砂まみれの背番号19の姿。取材に来ている記者は自分ひとりだ。思わず、「こんな酷い環境でやってるんですか……」と絶句するが、「野球は野原でやるから、野球なんだよ」と野村は笑顔で返す。ここにはマスコミもファンもいない。でも野球がある。まるで駆け出しの若手時代のように。余計なものなど何もなかったのだ。のちに野村が口にした「一番楽しかった3年間」は、どこか自ら演じ続けた「偉大な野村克也から解放された3年間」でもあったのではないだろうか。もしかしたら、それはノムさん最後の青春の日々だったのかもしれない。

青春は挫折の物語でもある。野村シダックスは最後まで都市対抗で優勝することはできなかった。でも、本人はなによりも楽しんだ。それが成功か失敗かなんてどうでもいいのだ。本書は野村克也の空白の……いや光り輝く切ない3年間を照らし、加藤弘士という書き手を世に出した傑作である。