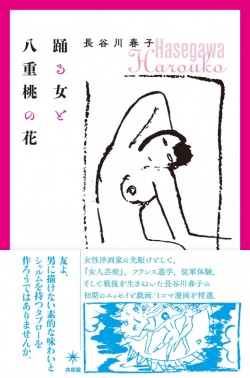

『踊る女と八重桃の花』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

<書評>『踊る女と八重桃の花』長谷川春子 著

[レビュアー] 土井礼一郎(歌人)

◆戦争協力以前の 破格の個性

その強烈な行動力により「女流美術家奉公隊」(一九四三年結成)を率いた画家・長谷川春子の、しかしこれは一九三〇年代を中心とした画文集である。春子は、鏑木清方と梅原龍三郎という日本画・洋画の巨匠のもとに学び、フランスへ遊学、さらには建国間もない「満洲国」を訪問するなど、当時の女性画家としてはほとんど例外的な恵まれた環境に身を置いていた。姉の長谷川時雨が主宰した『女人芸術』をはじめ、雑誌や新聞にも登場し、文筆も積極的にこなしている。

本書でまず圧倒されるのは、当時人気の文学者・画家・俳優等の、多くは自宅を訪問してかかれたとおぼしき人物評の数々であろう。独特の歯切れ良い文体と素朴なイラストが彼・彼女らの体臭を今に伝えてくれる。

例えば、「文学を尋ねる時にはニヒリズムのヴエールにさも物うさうな氏の眼玉が本屋の商法となるとガゼン輝き出してシキリにまうかる法を説いて飽かない」とは、小説家・広津和郎によせたもの。こういった楽しくも辛辣(しんらつ)なまなざしは、この時代の都市の諸相にも向けられていく。ピカソとの訴訟沙汰もどうせ宣伝の一環だと噂されるパリの画商、扉に「CFEA」と誤記した浅草のカフェ、クラクションをならしまくるのはガソリン倹約のためとうそぶく大阪のタクシー運転手…。

春子については近年、美術史研究の立場から奉公隊理事長としての活動に徐々に光が当てられるようになった。本書の編者であり、版元「共和国」の代表の下平尾直(しもひらおなおし)は「やがて戦争に行き着くこの表現者の精神を、そのはじまりから、かの女の表現自身によって語らせてみたかった」という。

戦争協力に本格的に足を踏み入れる以前の作に限った編集には、春子自身の破格の個性を楽しめるが、本書にも戦争協力へのきざしがまったく読み取れないわけではないだけに、目の前にいる愉快な友人をどうしても引き留められないような、一抹の切なさも味わわされる。

(共和国・2750円)

洋画家、文筆家。1895〜1967年。エッセー集『満洲国』『恐妻塚縁起』など。

◆もう1冊

吉良智子著『女性画家たちの戦争』(平凡社新書)。大作「大東亜戦皇国婦女皆働之図」の共同制作など女流美術家奉公隊の足跡をたどる。