書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

異国で日本語を教える/学ぶ 覚束ない言葉への不安を抱え、困難と自由の中で居場所を探す

[レビュアー] 北村浩子(フリーアナウンサー・ライター)

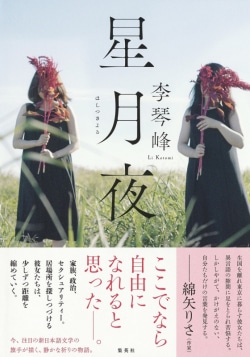

ほしづきよ、ではなく、ほしつきよる、と読む。李琴峰『星月夜』は、東京の大学で知り合った女性カップルの物語だ。台湾人の日本語教師・柳凝月と、彼女の生徒である新疆ウイグル自治区出身の玉麗吐孜。交際して数か月になる二人は時に柳の部屋で身体を重ねお互いを求めあうが、気持ちにはどこか温度差がある。

独立運動や民族紛争で情勢が不安定な故郷、そこに住む家族、まだ覚束ない日本語。心配と不安の種をいくつも抱える玉麗吐孜は、心のすべてを柳に見せてはいない。そのことにうっすら気付いている柳も、親からの体罰の記憶に長く苦しんでいる。日本で生活することの困難と、自国ではない場所で生きる自由とを同時に感じている彼女たちの関係に安らぎは訪れるのか。「ほしつきよる」の言葉に宿る柔らかな語感、ほのかな光は、ささやかだけれど切実な祈りのよう。日本語を教える側・学ぶ側の脳内を詳細に言語化した小説でもある。

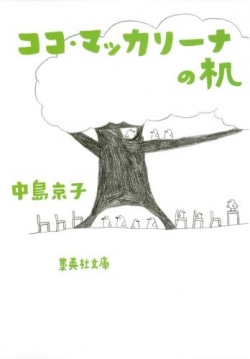

解説を書いている中島京子も、かつてアメリカのワシントン州で子供たちに日本の歴史や文化を紹介して(教えて)いた。雑誌編集の仕事を思い切って辞め、渡米し、見習い教師として授業を担当した一年間が『ココ・マッカリーナの机』(集英社文庫)に綴られている。やきそばが果たした大きな役割、小林一茶の俳句が思いのほか小学生に受けたことなど、エピソードのひとつひとつが興味深く、優しい。風通しの良いエッセイだ。

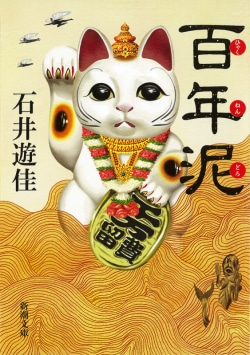

石井遊佳『百年泥』(新潮文庫)は、インド南部のチェンナイで大洪水に遭遇した日本語教師が、泥の中から飛び出してくる自分の過去や他人の人生を再・追体験するマジック・リアリズム小説。物語の強度を高めているのは、授業風景や日本語を学ぶ生徒たちの間違え方―〈りょうこ(旅行)しました〉〈わたししります〉など―のリアルさ。現実に即しているからこそ、荒唐無稽な現象が日常と地続きの出来事として感じられる。皮肉の効いたユーモアを、これみよがしでなく平熱で差し出す手つきもどこかニヒルで格好いい。