歴史作家の枠組みを越え、戦後沖縄を描いた伊東潤と、警察小説の第一人者・今野敏対談!

インタビュー

『暮鐘 東京湾臨海署安積班』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

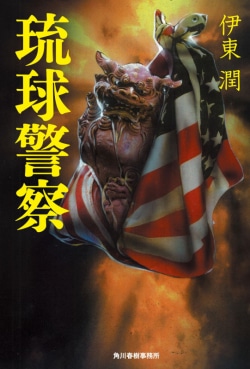

『琉球警察』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

伊東潤の世界

[文] 角川春樹事務所

伊東潤×今野敏

歴史小説家として数々の著作を持つ一方、近現代に目を向けた作品も発表し続けている伊東潤氏。

最新刊『琉球警察』はその一冊で、戦後の激動の沖縄を一人の警察官の目を通して描いた沖縄クロニクルだ。

エンターテインメントではあるが、沖縄の戦後史に斬り込むこの話題作をともに語るのは、警察小説の第一人者・今野敏氏。

作家であると同時に武道家であり、主宰する空手道場ではその原点を沖縄の伝統武術「琉球空手」に置くなど、文壇きっての沖縄通でもある。

両者の言葉からは、知られざる沖縄と、それぞれの深い思いが浮かび上がる――。

***

なぜ戦後の沖縄を舞台に選んだのか?

――交流のあるお二人ですが、対談は初めてだそうですね。

伊東潤(以下、伊東) はい。本作は沖縄が舞台で、警察小説の上、版元が角川春樹事務所という三要素が揃ったので、対談の相手は今野さん以外いないと思い、お願いした次第です。どうぞよろしくお願いします。

今野敏(以下、今野) 恐縮です。こちらこそよろしくお願いします。『琉球警察』読ませていただきました。まずね、これ、大変な覚悟を持って書かれたんじゃないかと思います。戦後の沖縄というのはいろいろな問題を抱えているわけですが、それを当事者ではないナイチャーが語るのはそう簡単なことではないんですよ。

伊東 沖縄人以外が書くから、逆に意義があると思っています。

今野 アメリカ支配反対、基地反対というのは当たり前の話。それをどのスタンスで表すかが難しいのだけど、伊東さんは正面から取り組まれた。よく一冊にまとめたなと感心しました。

伊東 僕は横浜の中心部の出身なので、米軍兵士やその家族が日常的にいる環境で育ちました。彼らが暮らしていたのは丘の上の一等地で、青々とした芝生が広がる瀟洒な邸宅ばかりでした。しかしそこは有刺鉄線のフェンスで囲まれていて、われわれの立ち入れない場所でした。「なぜ日本なのに、そんな場所があるのか」という疑問を持ったのは、小学校の高学年になってからでしたが、小さい頃から別世界が存在することに、強い違和感を抱いていました。そんな時代の横浜を描きたいと思い、初の近現代ミステリーとして出したのが、『横浜1963』になります。そんな環境で生まれ育ったので、戦後沖縄の置かれた状況も身近に感じていて、機会があったら書きたいと思っていました。

今野 そうだったんですね。意外だったのが、主人公の警察官が奄美出身の設定になっていたことです。奄美と沖縄の関係はまた特別だし、なかなかこの選択はできない。

伊東 戦後、沖縄に移り住んだ奄美出身者が受けた二重差別の問題も描きたかったからです。その史実に突き当たったときは衝撃でしたし、沖縄には本当に複雑な問題があるんだと実感しました。

今野 奄美出身者でも警察官になれたんですか。公務員は沖縄出身に限ると法律によってパージされた時期がありましたよね。

伊東 奄美の本土復帰前は公務員や警察官になれました。彼らは貧しかったので勤勉で、どんどん出世していったようです。ところが米国民政府(USCAR)の指示により、パージが始まり、要職から追放されていきました。それでも彼らは抵抗することもなく、黙々と差別を受け容れていました。そうしないと沖縄で食べていけなくなるからです。そんな境界線に生きるアウトサイダーたちが沖縄を救うという物語にしたかったのです。

今野 よく調べられていますね。そして、なんといっても亀次郎ですよ。アメリカ軍が一番恐れた男と言われ、私も憧れの人です。この方、とんでもないビッグネームなんですよ、我々沖縄フリークからすれば。でも、日本ではほとんど知られていない。

伊東 米軍の圧政に立ち向かった瀬長亀次郎さんについては、沖縄の戦後史を勉強していく過程で知りました。その存在を伝えるために、小説の中にどう落とし込んでいけばいいのか考えていた時、たまたまNHKで琉球警察についてのドキュメンタリーを見たんですね。あ、これだと。沖縄の戦後の問題と瀬長亀次郎さん、そこに米軍占領下の沖縄に二十一年間だけ存在した琉球警察を絡めて考えていくことで、ストーリーができ上がっていきました。

今野 公安から見た亀次郎として描かれていますが、これしかない。米軍にとって、また沖縄にとってどんな存在だったのかが伝わってきます。琉球警察についてはアメリカ軍の支配下にある民警だというぐらいの知識しかなかったから、どういう指揮系統で動くのかというあたりも興味深く読ませてもらいました。

伊東 創設当初は米国民政府の締め付けがかなり強く、琉球警察は琉球政府同様、沖縄人のための警察というより、米軍の手先や下請けといった働きを求められていたようです。ただ小説では、すべてを書ききれないので、興味を持った方は参考文献を当たってほしいですね。まあ、戦後の沖縄の諸問題に興味を持つこと自体、難しいとは思いますが(苦笑)。

今野 いかに日本の人が沖縄に関心がないかということですよね。

小説によって現代の日本人に沖縄を伝えたい

伊東 おっしゃるとおりです。七十二年に返還されてから、日本の一つの県として歩んできた沖縄ですが、それは名目に過ぎず、米軍の占領地というのは今に至るまで変わっていません。それを若い人たちに知ってもらいたい。小説はそのブリッジになり得ると思います。つまり、こうしたエンタメ小説を通して、沖縄の抱える諸問題を知ってもらい、それを入口として参考文献を読み、自分の意見を持ってほしいのです。

――今野さんにとって沖縄はどんな存在なのでしょうか。

今野 空手の稽古のためによく行くのですが、三線の音が聞こえてくるだけでほっとします。僕はね、そんな文化の中にいたいんですよ。例えば、摩文仁の丘には戦没者の名前を記した慰霊碑があるけれど、米兵の名前まで書かれていると知った時はびっくりしました。その碑を見る沖縄の人たちの気持ちはどんなものなんだろうと。それも知りたい。心の内に触れたいがために沖縄にも行く。いろんな問題を一緒に受け止めながら、ともにいたいと思っています。

伊東 肌で感じることは大切ですね。そうしないと薄っぺらな作品になってしまい、読者に共感してもらえません。現地に行き、その空気を吸い、その時に感じた思いを物語にしていく。これが、われわれ小説家のミッションでしょうね。

――では、伊東さんは今野さんの作品にどんなことをお感じになりましたか。

伊東 無駄がないなと。すべての言葉が、そこに収まっていなければならないような強い必然性を感じました。われわれが小説を読む場合、どうしても自作のゲラを直すような感覚で読むことになるのですが、別の言葉が一切出てこない。句読点の位置も含め、それしかないという完璧さを感じました。おそらく長年の修練によって会得した技なんでしょうね。

今野 昨年、幕末を舞台に初めての歴史小説(『天を測る』)を書いたのですが、当初は焦りました。ジャンルが違うと、こうも勝手がわからないものかと。それで現代小説でやっている手法をここでも取ることにしました。つまり、面倒くさいことは書かない。史実を地の文で説明していくのはやめる。主観もやめて、言いたいことは登場人物に語らせようと。そうしたら、普通の官僚小説のように書けたんです。

伊東 文章が引き締まっていて、ストーリーがどんどん進んでいくのは今野作品の特徴ですが、そこに秘訣があったんですね。『暮鐘 東京湾臨海署安積班』も展開の上手さを感じました。また、その作品において重要なメッセージでも、同じことを繰り返さない。それが作品を貫くテーマだったり、大きな解決の糸口であったりしても、一度だけあっさり書くというのがクールです。

今野 読者に対して失礼だと思うんですよ、すでにわかっていることをまた言うなんて。でも、多視点で書けばそうなってしまう。小説は心理を表現するものだと思っているので、単一視点のほうがいいと思うんです。

伊東 それだけ主人公の心の中にぐっと入っていくということですか。

今野 単一視点で進めることで読者がずーっと共感を持ち続けることができる。よりコミットしてくれる。それに、日本語は単一視点が似合うと思うんですよ。

二人に共通する読書体験とは

伊東 そうかもしれないですね。今、日本語とおっしゃいましたが、今野作品のクールな会話は外国文学の影響があるのかなと。

今野 菊池光さんという翻訳家がいて、ロバート・B・パーカーやディック・フランシスなどを手掛けられているんですが、中でもジャック・ヒギンズの菊池さんが訳した作品が好きで若い頃は真似しました。ヒギンズのクセなのか、菊池さんのクセなのかわからないけど、問いかけに対して答えないまま、次の質問を始めるんです。要するに、いちいち答えなくていいので、俄然、テンポが良くなります。

伊東 なるほど。問いかけに対して答えないというのは恰好いいですね。でも文意は通じますからね。僕も外国文学をよく読んでいて、ミステリーを書こうと思ったときに倣おうとしたのが、マイ・シューヴァルとペール・ヴァールーなんですよ。あのストックホルムの饐えた臭いを、本作でも那覇の裏町で再現しました。

今野 マルティン・ベックシリーズですね。僕らの世代はみんな影響を受けてるんじゃないかな。

――異なるジャンルで活躍されるお二人が共通の読書体験を持っているのが面白いですね。

今野 小説家のジャンルって、医者でいえば外科医か内科医のようなもので、最初に学ぶものは同じ。だから、書けと言われれば、みんな何でも書けると思います。何しろ僕のデビューはSFだし。

伊東 僕も様々な分野の小説を書いていますが、何を書いても違和感はないですね。確かに新たな分野への進出はめんどうですしチャレンジャブルなんですが、それもまたモチベーションを得るきっかけになります。

今野 そうなんです、僕たちは挑戦するんです。いい年してね(笑)。これは追い詰められているわけでもなくて、しないとだめなんですよ。

伊東 まったく同感ですね。

――では最後に、それぞれのこれからのチャレンジをお聞かせください。

伊東 次回作は『夜叉の都』という鎌倉時代初期を舞台にした歴史小説です。頼朝の死から承久の乱までを、北条政子の視点で追った長編です。既刊の『修羅の都』の続編という位置付けで、来年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の予習に最適です。また来年一月には、大隈重信の生涯を描いた『威風堂々』という上下巻の大作を出します。こちらは伊東版『竜馬がゆく』といった感じの作品になります。

今野 シリーズものは新作を書くたびにちょっとずつ変えないとだめなんです。だから、常にチャレンジしています、伝わりにくいかもしれないけど。それと、先ほどの歴史小説。あれも僕にはチャレンジだったんですよ。幕末ものといえば薩長史観で書かれたものばかりで、それらを読むたびにそんなわけねぇだろうと(笑)。ずっと思っていたので、うっ憤を晴らしつつ、自分なりの幕末が書けたかなと。