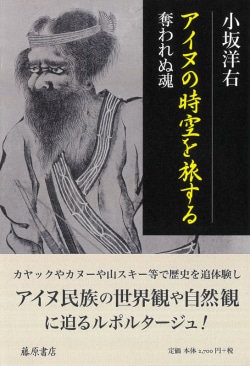

『アイヌの時空を旅する』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

民話、伝承をアイヌの視点で追体験 見事な完成度のルポルタージュ

[レビュアー] 角幡唯介(探検家・ノンフィクション作家)

アイヌが経験した歴史を、書物からだけではなく、身体的実感をともなった、切れば自分の血も出る物語として理解する。そのために荒海で知られる知床半島や英雄神話の舞台である浜益の海岸をカヤックで漕ぎ、交易路として機能していた千歳川や石狩川をカヌーで踏査し、雪山に登って松浦武四郎の記録にみられる山岳ルートを調査する。

この方法論はありがちだが、じつは簡単ではない。というのは風景はただ客観的な風景としてそこにあるわけではないからだ。

たしかにアイヌが移動した海山川は、いまも変わらぬ海山川としてそこにある。でも当時のアイヌの視点を内在化したうえで風景を眺めないと、その海山川は意味のある存在としてたちあがらない。難しいのはこの視点の内在化だ。著者は綿密な資料研究と長年の取材からそれに成功している。だから凡百のアイヌ本より桁違いに完成度が高い。

渡島半島の中央あたりに遊楽部岳という山がある。その山頂を昔のアイヌは聖域と考え、決して立ち入らなかった。聖域を設定することでアイヌの行動半径はせばまるのか? そんなことはない。聖域は、行くことができないという事実により、現実界から想像界における存在に昇華し、無限の広がりをもった場所として語られるようになる。その無限の地にアイヌは神々の国を見た。そして神話を語ることで、その聖域に自由に行き来することができた。

外界と内面。自己と他者。現実の自然と神話の自然等々の貧しい二元的理解を見事に融解せしめるアイヌの世界観。それをこれほど見事に言い表した本は珍しい。史料にある逸話が現地踏査により真の相貌をもってたちあがり、それを自らの言葉で語るのだが、それがアイヌの言葉にもなっているという驚き……。

失われたアイヌの世界はじつは失われていない。まだそこにあるし、取りもどすこともできるのである。