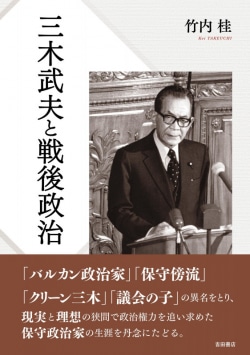

『三木武夫と戦後政治』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

『三木武夫と戦後政治』竹内桂著(吉田書店)

[レビュアー] 井上正也(政治学者・慶応大教授)

理念の人 野心を深掘り

英語圏では歴史家によって浩瀚(こうかん)な政治家の評伝が執筆されることは珍しくない。それに比べて戦後日本の政治家については、関係者が編纂(へんさん)した顕彰的な評伝(いわゆる饅頭(まんじゅう)本)が多くを占めてきた。だが、近年政治家の史料の公開が進んだことで、状況は大きく変わりつつある。本書は一九七〇年代に首相を務めた三木武夫の評伝である。三木ほどイメージの固まらない政治家は珍しい。「バルカン政治家」や「クリーン三木」といった相反する評価も、その実像を見えにくくしていた。本書は三木の残した私文書などの一次史料を徹底的に渉猟することで、彼の理念と行動を描いた大作である。

三木には「保守の左」や弱小派閥だといったステレオタイプがつきまとうが、著者はこうしたイメージは修正されるべきだという。確かに協同主義政党出身の三木は早くから福祉政策を重視していた。だが、自民党体制が定着した六〇年代以降、福祉国家や憲法の是非をめぐって、他の指導者との間で大きなイデオロギーの断絶があったわけではない。また三木派は結束こそ弱かったが、数の上では五大派閥の一翼を担った中規模派閥であり、自民党総裁選での多数派連合を形成する上で欠かせぬ存在であった。

本書の白眉は、理想主義的な点が強調されがちな三木の政治的人間の側面を深掘りした点である。三木は理念先行型の政策を掲げながらも、しばしば現実を優先させ、時に政策を権力闘争の具にすることも厭(いと)わなかった。また高い政治倫理を追求しながらも、派閥の解散には消極的であった。優秀な政治家は総じて清濁併せのむものだが、三木の場合は理念と現実との乖離(かいり)が著しかった。

とはいえ、三木がもしジョゼフ・フーシェのような権力のみを求める政治家ならば、戦後政治に大きな足跡は残せなかっただろう。権力への飽くなき野心を抱きながらも、多くの国民が求めた理想を追求したからこそ、三木の言動は注目され、長らく政界で力を保った。戦後保守の多様性を知るための重要な一冊である。