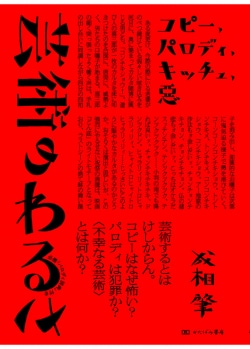

『芸術のわるさ コピー、パロディ、キッチュ、悪』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

『芸術のわるさ コピー、パロディ、キッチュ、悪』成相肇著(かたばみ書房)

[レビュアー] 川添愛(言語学者・作家)

思い込み崩す複製の力

人間の頭は単純さを好む。絶えず「アウトかセーフか」と境界線を引きたがるし、悪いと思ったものを徹底的に叩(たた)く。「合理に溺れて悪の修練を怠ったが故にこそ、残虐を進んで招き入れているのではありますまいか」という著者の口上にうなずいてしまうのは、私自身がその状況を息苦しく感じているからなのだろう。

学芸員である著者は、息苦しさへの処方箋として「わるさ」を取り戻すことを提案する。「わるさ」とは、私たちがいつのまにか陥っている欺瞞(ぎまん)を暴くものであり、コピーやパロディといった複製芸術の中に潜んでいるらしい。著者に手を引かれるままに読み進めると、「オリジナルはコピーよりも偉い」とか「作者は作品の意味を占有できる」といった思い込みが崩れていく。

とくに面白いと思ったのは、写真が映し出すイメージが現実か虚構かという問題。その境界線は「記念写真」を考えた途端にあやふやになる。記念写真は自然ではないが、撮られる人がシャキッとするのは自然なことだ。つまり虚構でありながら現実であるという、量子力学もびっくりの「重ね合わせ」が生じている。

赤瀬川原平の『模型千円札』をめぐる裁判の話も面白い。石子順造はこの作品を、単なる紙切れをお金に仕立て上げる「制度」を告発するものとして評価したが、それゆえに、これを法制度の中に押し込めて「芸術だから犯罪ではない」とする弁護側の意見と折り合わなかった。

入門的な本でこそないが、暗闇から手招きするかのような著者の語りに乗せられてスイスイ読めてしまう。感覚的には、「ふらっと立ち寄った美術館でよく知らないテーマの作品展を見てみたら“大当たり”だった」ときの感じに近い。

あとがきで著者は、本の内容を総括した後に「以上、適宜コピーして書評などにご利用ください」と書いている。いい子ちゃんである私は、コピーする誘惑に駆られつつも実行できなかった。まだ「悪の修練」が足りないようだ。