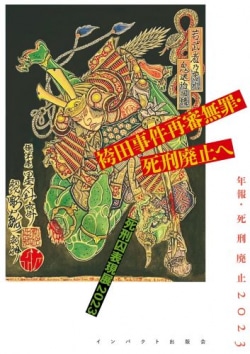

『袴田事件再審無罪・死刑廃止へ 年報・死刑廃止2023』

- 著者

- 年報・死刑廃止編集委員会 [編]

- 出版社

- インパクト出版会

- ISBN

- 9784755403361

- 発売日

- 2020/10/13

- 価格

- 2,530円(税込)

死刑囚の生み出す多様性、表現の恐るべき奥深さを教えられる

[レビュアー] 都築響一(編集者)

日本では死刑制度をやむを得ないとする賛成派が8割にのぼるという。本誌の読者にも賛成派、反対派がいるだろう。本書は毎年10月に開催されている集会、フォーラム90「響かせあおう死刑廃止の声」にあわせて刊行されるデータブック。2023年度版が27巻目になる。

集会ではさまざまな年次報告とともに、各地の拘置所(死刑囚は「死ぬこと」が刑罰なので刑務所でなく拘置所に収監される)から寄せられた絵画や文章作品が披露され、それが毎年11月に東京で開催される「死刑囚表現展」で公開されている。

死刑囚は「いつ自分が死ぬか」を、当日の朝まで教えてもらえない。朝食後、刑務官が独房のドア前に立って「その日が来ました」と告げるのを、時に何十年も脅えながら待つのだという。そうした極限の日々を生きる死刑囚が、「この一枚が絶筆になるかもしれない」可能性のなかで生み出す絵画や文章に僕は衝撃を受け、立ちすくむ。

外部との接触が厳しく制限される中、接見弁護士などを通じて集められた作品は、だれもが知る凶悪事件の犯人や、ほぼ忘れ去られている数十年前の事件の犯人もいる。確信犯もいれば、冤罪を訴え続ける者もいる。しかも死刑囚がみんな般若心経みたいな写経や神仏を描いているわけではなくて、ポルノまがいの絵、入れたかった刺青のスケッチ、自分を主人公にした漫画を描いたりもしている――そういう、死を前にしているはずの人間たちが生み出す多様性に、表現の恐るべき奥深さを教えられる。どんな有名アーティストの傑作よりも。本書はそうした死刑囚による作品が収録された、おそらく唯一の一般刊行物なのだ。

死刑囚表現展は今年も11月3~5日の3日間、東京の松本治一郎記念会館で開催される。死刑制度の是非は一旦措くとして、社会から抹殺された人間による地の底からのメッセージに、ぜひ触れていただきたい。