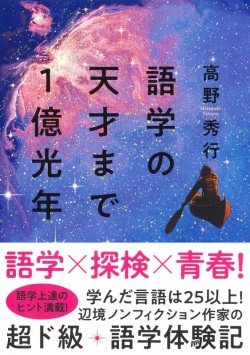

『語学の天才まで1億光年』

- 著者

- 高野 秀行 [著]

- 出版社

- 集英社インターナショナル

- ジャンル

- 文学/日本文学、評論、随筆、その他

- ISBN

- 9784797674149

- 発売日

- 2022/09/05

- 価格

- 1,870円(税込)

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

<書評>『語学の天才まで1億光年』高野秀行 著

[レビュアー] 松村圭一郎(岡山大准教授)

◆探検で知った言語の不思議

高野秀行氏の著作は読む場所を選ぶ。笑いが止まらなくなるからだ。静かな図書館や電車だと、とても困る。

本書も、痛快なエピソードを交えながら、著者が学んだ言語の特徴や訪れた国の社会状況などについて、わかりやすく解説してくれる。東南アジアの麻薬地帯ゴールデン・トライアングルへの潜入記に至るまでの十九歳から約十年間の探検と語学遍歴が中心だ。その迷いと葛藤の道のりは、人生の目的を見いだそうともがく青春放浪記でもある。

英語、フランス語、コンゴ川流域のリンガラ語やボミタバ語、スペイン語、タイ語、中国語、ミャンマーのビルマ語・シャン語・ワ語など、数多くの言語が登場する。語学に目覚めたきっかけは旧ザイールでの体験にあった。著者は「語学ビッグバン」が起きたという。外国人はフランス語しか話さない。そこで現地のリンガラ語で話しかけると、とたんに人気者になった。言語には人と親しくさせる力がある。たんに情報伝達手段ではないのだ。文化人類学の調査で現地語の習得が欠かせない理由もそこにある。

語学をとおして著者は言語の不思議に気づく。日本では日本語以外の言語はすべて「外国語」となる。だがアフリカでは誰もがふつうに複数言語を話す。国に一つの言語しかないような「何か国語」「外国語」といった言い方はおかしいのだ。「方言」や「訛(なま)り」も本来は存在しなかった。政治的に「標準語」が定められた副産物にすぎない。

言語と性格の結びつきもおもしろい。大連での中国語の先生は日本語が話せた。ふだん強直で不愛想な先生も日本語を話すときは体を縮めてへりくだる口調になった。発声法などの違いによって言語ごとに「ノリ」が変わる。その習得が語学の肝でもある。

文字、文法、発音、ノリ。言語には複雑な違いがある。でも著者は言う。人間の言語はなんて似ているのかと。言語は人と人を結びつける。現地語を学べば、どんな人とも仲よくなれるし、地球上のどこでも生きていける。そんな希望を抱かせてくれる書だ。

(集英社インターナショナル・1870円)

1966年生まれ。ノンフィクション作家。著書『謎の独立国家ソマリランド』など。

◆もう1冊

河出書房新社編『わたしの外国語漂流記 未知なる言葉と格闘した25人の物語』(河出書房新社)