『羊と日本人』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

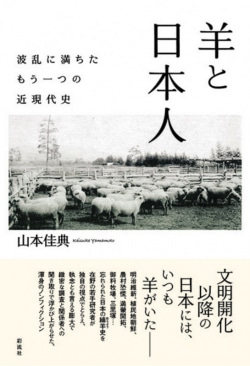

『羊と日本人』山本佳典著(彩流社)

[レビュアー] 牧野邦昭(経済学者・慶応大教授)

現在では牧場や観光農場で見られる羊だが、日本で本格的に飼われるのは明治以降である。本書は近代日本で羊を飼うために苦闘した人々の歴史である。

現在の成田国際空港のある場所に作られた下総牧羊場(後の下総御料牧場)で殖産興業の一環として羊の飼育が始まったのは明治初めであり、その期待は大きかった。しかし飼育技術の未熟や気候の違い、経営の問題により日本国内での羊の飼育はうまくいかず、飼育頭数は低迷する。一方で日本の対外進出と共に朝鮮や満州での羊の大量飼育が試みられ、対外関係の悪化と共に羊毛自給が目指されたこともあり、羊の飼育は戦争と共に広まった。一方で戦後、羊は貴重な食肉・衣料の供給源となり、復興を支えたという。

本書には書かれていないが、日本では中世まで羊と山羊(やぎ)が区別されていなかったことや、明治以降に羊毛を輸入に依存しながら日本の毛織物産業が世界有数の規模に成長し尾州毛織物など現在も知られる産地ができたことなど、羊と日本人との関わりは興味深い。動物を通じて日本の歴史を見るのも面白いだろう。