【ニューエンタメ書評】伊兼源太郎『地検のS』、中島要『結び布』ほか

レビュー

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

ニューエンタメ書評

[レビュアー] 大矢博子(書評家)

出会いと別れの春。忙しくお過ごしの方にもおすすめしたい、短篇集が豊作です。絶品ぞろいの8作品、ぜひお楽しみください!

***

新生活が始まったり異動があったり、何かと気忙しい年度替り。腰を据えて読書を楽しむ余裕はない、という人も多いかもね。ということで今回は、短い時間でもがっつり味わえる短編集を紹介しよう。でも短いからといって軽いわけじゃないぞ。短い中に頭から尻尾の先までぎっちり読み応えの詰まった、良心的な鯛焼きのような作品集が目白押しだ。

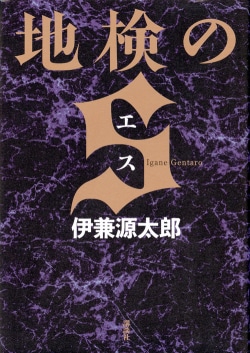

まずは地方検察庁が舞台の連作短編集、伊兼源太郎『地検のS』(講談社)から。主人公は新聞記者や若手検事、弁護士など一話ごとに異なる。それぞれが仕事をする上で困難にぶつかり、そこで自分がとるべき正義の道とは何かについて考える物語が五話、収録されているのだが、これがミステリとしても実に上質なのだ。

各話に共通して登場するのが「S」と呼ばれている総務課長の伊勢だ。歴代次席検事の懐刀と言われ、新任次席検事はまず伊勢のところに挨拶にくるほど。検察官でもない事務方なのに、実はかなりの力を持っているような……。

その伊勢が、各話の主人公にとって、あるときは邪魔になり、あるときはヒントになる。ところがすべてが終わってみると伊勢の行動の真の目的がわかるのだ。そういうことだったのかと膝を打つカタルシスと同時に、司法関係者が守らねばならない正義とは何かが眼前に浮かび上がってくる。中でも第四話「血」が素晴らしい。

決して派手な物語ではない。むしろ地味だ。だが地に足のついた、意志のある物語だ。全体を通した流れも見事。ミステリとしての仕掛けと著者の伝えたいテーマが見事に融合した作品集である。特に、横山秀夫の短編が好きな人なら、本書を読んで損はない。

検察の次は警察を。薬丸岳『刑事の怒り』(講談社)は、『刑事のまなざし』に始まる夏目信人シリーズ第四弾。介護が必要な入院中の娘を抱える刑事・夏目が出会う事件の数々と、その裏に隠されたやるせない人間模様が読みどころだ。

本書の特徴は、社会的弱者と呼ばれる人々の問題を取り上げたミステリであるということ。亡くなった母親の遺体をスーツケースにしまって何年も過ごしていた女性、レイプ被害者、強盗致傷で逮捕された外国人労働者、寝たきりで人工呼吸器が手放せない息子を介護する親……。

今、隣にある事件、と言ってもいい。現代社会に歴然と存在する、けれど当事者以外にとっては他人事の事件。いつ、自分が当事者になるかもしれないのに。

夏目に入院中の娘がいるという設定は、彼を通して読者の当事者意識を喚起しているからに他ならない。個々の事件は解決しても、社会が孕む問題は解決しない。その無力感。けれどそれでも、誰も救えないよりはひとり救える方を選ぶ信念が物語に宿っている。読者に勇気を与えるシリーズだ。

同じ警察官が主人公のミステリでもまったく雰囲気が異なるのが、若竹七海『御子柴くんと遠距離バディ』(中公文庫)。複数の事件が並行して起きるモジュラー型と呼ばれる形式で、無関係に思えた事件が実は意外な形でかかわってくるというのが読みどころ。短編でモジュラー型、しかも読み心地はコージーな警察小説という複雑極まりない設定を、さらりとモノにしているあたりがさすが若竹七海である。

シリーズ前作『御子柴くんの甘味と捜査』では長野県警から東京の警視庁に出向していた御子柴刑事。本書では第一話の冒頭でいきなり危篤状態で登場する。刺された上に転落という、踏んだり蹴ったり──いや、この場合は刺したり落ちたりか──の災厄に見舞われたのだ。若竹七海は葉村晶シリーズでも主人公を毎回過酷な目に遭わせるが、それでも読んでいて軽やかなのは、体は痛めつけられても主人公のメンタルが明るさを保っているから。それが読み心地の良さにつながるのだ。甘さと苦さ、明るさと暗さ、ユーモアとシリアスをブレンドすることにかけては、おそらく今のミステリ界では若竹七海が第一人者だろう。

長野に戻った御子柴刑事と、警視庁で彼のバディだった刑事とが、東京と長野でそれぞれ別の事件の捜査をしながらいつのまにかそれがシンクロしていくという趣向も楽しい。

時代小説からは梶よう子『父子ゆえ 摺師安次郎人情暦』(角川春樹事務所)を推す。前作『いろあわせ』から実に八年ぶりの新作である。いやあ、待たされた!

寡黙で実直な摺師、安次郎。妻を亡くし、一粒種の息子を舅姑に預けて働いている。彼の元に、岡っ引きの手下でもある弟弟子がいろんな事件を持ち込んでくる──というのがパターンだが、本書ではようやく安次郎が息子の信太を引き取る決心をするくだりが特に読ませる。まだ五歳の信太が賢くて健気で、実に可愛いんだよーーー!

捕物帳としても家族小説としても出色だが、職人小説としての魅力を忘れてはならない。特に今回は、版画が世に出るまでには多くの人の手がかかっている、というテーマが中枢にある。私たちが浮世絵を想像するとき、思い出すのは絵師の名前だ。けれど絵師が描いた絵を彫師が彫り、摺師が摺り、版元が製品として流通させる。どれが欠けても版画はできない。

名前が残るのは絵師だけかもしれない。けれどそこには、名は残らなくても自分の技術に誇りを持って彫刻刀や馬連を振るった職人がいたのだと、そういう人の存在こそが文化を支えているのだという著者の思いが伝わってくる。

前作から持ち越されていた様々な問題が決着し、これで完結というふうにも見えるが、もう少し読みたいな。ところで彫師の名前が伊之助なのは、藤沢周平オマージュかしら。

完結といえば、中島要「着物始末暦」もついに最終巻となった。完結の一巻は『結び布』(ハルキ文庫)である。

着物の始末屋という謎めいた男・余一が着物にまつわる謎を解くという形で始まった本シリーズは、巻を追うにつれて様々な登場人物たちの群像劇へと姿を変えた。余一に片思いを続け、八巻でついに結ばれた一膳飯屋の娘・お糸。余一を目の敵にしていた呉服太物問屋の若旦那・綾太郎。その妻のお玉、お玉付きの女中・おみつ。彼ら彼女らの親や友人、商売敵や顧客など多くの人が主役になり、それぞれのドラマが綴られ、そしてまた余一の物語へと収斂されていく。

全十巻の中で最も変わったのは綾太郎だろう。だが彼だけではなく、人は人と触れ合う中で、誰もが少しずつ変わっていくのだということが本シリーズを読むとよくわかる。それが人と出会うということの醍醐味なのだと。

女と着物は何度でも生き直せる、というのが余一の決めゼリフだ。けれど本シリーズを最後まで読み終えた今、女じゃなくても、人は何度だって生き直せるのだと強く思う。すれ違ったり、後悔したり、泣いたり、同じ間違いを何度も繰り返したりしながら、それでもやり直したいという気持ちさえあれば、人は何度でもやり直せるのだと。素晴らしいシリーズだった。著者にお礼を言いたい。

アンソロジーも面白いものがたくさん出ているのだが、その中から二冊、取り上げよう。まずは『幕末 暗殺!』(中央公論新社)。

タイトル通り、幕末に起きた暗殺事件をひとり一件ずつ取り上げている。井伊直弼や坂本龍馬という絶対はずせない有名どころから、佐久間象山、清河八郎という歴史好きがニヤリとするセレクト、塙忠宝というマニア路線、新選組の油小路もあれば、なんと孝明天皇の毒殺説を扱ったものもありで、ラインナップを見ているだけでワクワクしてしまう。

どれも視点に工夫を凝らし、暗殺劇を通して幕末という時代を表現しているのが読みどころ。そもそもテーマを与えられての書き下ろしアンソロジーというのは、執筆者同士の火花飛ぶ〈斬り合い〉の場なわけで、おまえはそれをそう書いたか、だったら俺はこう書くぞ、という気持ちが透けて見えるのが実に楽しいのだ。その結果生まれる一体感まで含めて、書き下ろしアンソロジーの醍醐味が詰まっている。

谷津矢車の「竹とんぼの群青」には唸ったし、神家正成の「明治の石」には心の底から驚いた。だが畢竟、すべての執筆陣の思いは秋山香乃が「裏切り者」で書いた「どんな死に方をした者も、あの時代に無駄死にだった者など一人もいなかったのだ」という一文に集約されるのではないだろうか。

なお、秋山のデビュー作は本編とよく似たタイトルの『裏切者』(文芸社)で、これは藤堂平助を描いた長編である。のちに『新選組藤堂平助』と改題され文春文庫入りした。ぜひ本書収録の「裏切り者」と合わせて読まれたい。

もうひとつ、上質のアンソロジーとして『新鮮THEどんでん返し』(双葉文庫)を挙げておこう。気鋭のミステリ作家たちによるサプライズと企みに満ちた作品集だ。最初から「どんでん返しがありますよ!」と宣言しているわけで、書き手にとってはさぞややりにくかったのではないかと思うが、どれも読者を驚かすことをしっかり念頭に置いたアイディアの光る作品集となっている。

浦島太郎が竜宮城で密室殺人事件に遭うという青柳碧人の「密室竜宮城」と、元受刑者がとある悪意により社会復帰を邪魔される天袮涼「居場所」が、仕掛けとサプライズという点で印象に残った。最も凝っているのは似鳥鶏「筋肉事件/四人目の」だが、電子書籍で読む人は要注意。決してあなたのアプリが不調なわけではない、とだけ言っておく。

最後に、アーサー・コナン・ドイル著・北原尚彦編『シャーロック・ホームズの古典事件帖』(論創社)を。本稿では翻訳物は扱わないのだが、これは国産に入れていいんじゃないだろうか。なんせ明治・大正期に邦訳され紹介されたシャーロック・ホームズの物語なのである。ベーカー街が麺麭屋町になってたり、当時の日本人に赤毛が連想しにくいため「赤毛連盟」が「禿頭組合」に変えられてたりと、細かいところがいちいち面白い。もちろん明治のものはかなり読みにくいので、現代版を横に置いて読み較べるが吉。