傑作時代小説『銀二貫』から、人生の幸せの意味を元タカラジェンヌが真剣に考えてみた

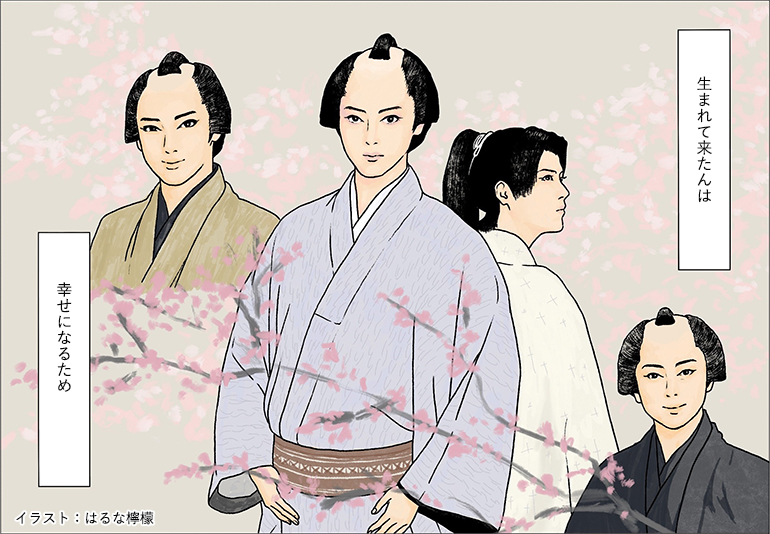

2015年に月城かなとさん主演で上演された『銀二貫』 イラスト:はるな檸檬

月組博多座公演千秋楽の本日、元宝塚雪組、早花まこさんによるブックレビューをお届けします。

今回取り上げるのは髙田郁さんの時代小説『銀二貫』。宝塚では、2015年に月城かなとさん主演で上演され、大好評を博しました。はるな檸檬さんによる、少年期と青年期、ふたりの月城さんの儚く美しいイラストにもご注目ください!

* * *

お侍から寒天問屋に

「銀二貫」。時代小説や歴史ドラマに馴染みがない人にとって、それは聞き慣れない言葉だ。ぱっと見ても、何のことか分からない人もいるだろう。

「貫」とは、江戸時代のお金の単位である。銀二貫は、現代の300万円ほどの価値がある貨幣だ。その題名が表紙に記された小説を読み終えた時、「銀二貫」は、ただの金額のことではなくなっていた。

長い長い歳月をかけて積み上げられた、銀二貫。そこには、信念、誇り、希望、人と人の結びつきが織り込まれている。心の底から湧き出るあたたかさを感じながら、まるで初めて見るように表紙の題名を眺めた。

数々の時代小説を執筆されている髙田郁さんが書いた「銀二貫」は、2009年に刊行された。2014年にはテレビドラマ化され、その後2度、舞台化されている。

宝塚歌劇団で舞台化されたのは、2015年。谷正純先生の脚本・演出で、雪組の選抜メンバーにより宝塚バウホール(大劇場の隣にある小劇場)で上演された。題名は「銀二貫―梅が枝の花かんざし―」、小作品ながら好評を博した。

大坂で寒天問屋を営む和助は、天満天神宮へ寄進する はずの銀二貫を使って、父を亡くした少年を救う。松吉という名をもらった少年は、和助の店「井川屋」の丁稚となる。商売を一から学ぶ厳しい日々、様々な人との出会いを通して、松吉は成長していく。

松吉を演じたのは、今年の8月に月組トップスターに就任した月城かなとさん。小説では10歳の鶴之輔(松吉の元の名前)から成人して32歳になるまでの月日が描かれる。月城さんは、子供 時代から立派な青年に成長する松吉の歩みを、力強く演じていらした。

松吉は、天蓋孤独となった自らの運命を受け入れ、寒天を作るという辛い重労働に耐える少年だ。幼い頃の台詞は、決して多くはない。じっと耐え忍ぶ様子こそ、松吉の心の強さを表す。

「井川屋の丁稚になるか」という問いに答えた、「はい」の一言。松吉という新しい名を付けられ、振り返った面差し。

武士の子として生きてきた過去を捨て、大切な父母と決別する。言葉ではなく、顔を動かすこともなく、ただ全身から醸し出す空気感だけで重なり合う感情の色合いを表す。

瞳の光が、思いを宿している。そんな佇まいが印象的な役者さんであった。その 演技は、松吉の純朴さそのものに感じられた。

-

- 銀二貫

- 価格:660円(税込)

方言を「演じる」難しさ

「銀二貫」の中に広がる大坂の風景に、読み手の心は惹きつけられる。天満の街に流れる大川、そこに架けられた天神橋を、様々な思いを抱えた人たちが行き交う。

活気ある船着場、賑やかな夜見世、朝靄に浮かぶ天満宮。この街に生きる人々の情けは、テンポ良く飛び交う大坂弁や商人の言葉遣いに表れている 。

方言を用いる作品は、それだけで難易度が上がる。役の感情を表現しようとして台詞に抑揚をつけると、方言 のイントネーションが変わってしまうことがあるからだ。

使い慣れない方言に役の気持ちを乗せて、なおかつ観客に伝わるようしっかりと発音しなくてはならない。関西出身の役者さんでさえ「舞台上で演技をして、発声する」となると、「いつも使っているはずの関西弁が、わからなくなってしまった!」ということもあった。

方言の練習法は人によって様々だ。方言指導の先生の声を録音して繰り返し聴く人、台本に独自のマークを書き込む人、まるで呪文のようにひたすら台詞を呟く人など。

雪組の選抜メンバーの皆さんは、まるで本物の市井の人たちのように自然に話していた。滑らかかつ情感豊かな会話で、観客を物語に引き込む……その 裏側には膨大な練習が重ねられているのだ 。

作品を支える二人の人物

小説を読み進めるうち、もう一人の主人公として色濃く浮かび上がってきたのは、井川屋の主人・和助であった。

〈「天神さんに、ようお願いしたか?」「はい、いえ、へえ」返事を言い直す鶴之輔に、和助がほろりと笑った〉

商人として生きてきた矜持を持ちながらも、和助は決して「頑なな老人」ではない 。甘い岩おこしを 買おうとしては、「身体に悪い」と番頭に叱られて、ぺろりと舌を出す。本気のような冗談を口にして、松吉を戸惑わせることもある。

小説の中では「悪戯がばれた子供のような顔」と描写される、和助の表情。その明るさは、大火が繰り返される物語の傷付いた人たちににぬくもりを灯す。

和助の心は若者に負けず柔軟で、しなやかだからこそ誰よりも強靭だ。商売相手と長い月日をかけて信頼を築き、自分の損得だけで人を見極めようとしない。儲けを出すことよりも、より良い品をお客に手渡すことに誇りを持っている。

そんな和助が商うのは、人を活かす品なのだ、と読み進めるうちに思った。井川屋の寒天は料理を引き立て、人々の団欒に明るさを添える。

和助は、まさしく寒天のような人である。食材をつなぎ合わせ、料理の邪魔をしない。味を主張せず、しかし、なくてはならない存在である。

和助の商売のやり方は、売り買いのうまさにとどまらず、人間としての筋が通っている。利益ばかりを求めて人を踏みつけようとする取引相手に、普段は温厚な和助はこう言ってのける。

〈「お前はん、人でも花でも、育てるんやったら種から水やって育てなはれ。種も蒔(ま)かん、水もやらん者が、実ぃだけ寄越せ、言うんは盗人(ぬすっと)と一緒だすで」〉

深くて広い人間の器を心に持つ和助は、松吉にとって親であり師であった。「こうありたい」と尊敬の念を抱ける人が身近にいる、松吉が羨ましくなるほどだ。

和助と番頭・善次郎を演じたのは、それぞれ専科生の華形ひかるさん、英真なおきさん。深みある人物を作り上げ、舞台「銀二貫」を根底から支えていらした。

和助と善次郎が会話のみでお芝居を観せる場面では、長年の苦楽をともにした者同士の雰囲気を醸し出していた。寒天問屋の舞台セットに宝塚特有の華やかさはないが、そこに座って言葉を交わすだけで、思わず見入ってしまうほど息の合ったやり取りであった。

正しく生きようとする人たち

家族のように和気あいあいとした井川屋の中でただ一人、日頃から頑固で口うるさく、松吉に辛く当たる者がいる。それこそが、番頭の善次郎だ。

商人として、丁稚としての行儀作法をことさら厳しく言い募る彼だが、松吉ばかりを目の敵とするのには理由があった。幼い頃から苦労を重ね、多くの悲しみを経験した善次郎は、大坂の商人の大切な心がけのひとつである「神信心(かみしんじん)」を深めた。天満宮へ寄進するはずだった銀二貫を失うきっかけとなった松吉は、善次郎にとって許しがたい存在だった。

人は、己の力だけで生きているのではない。遥かな高みから人々を見守る、目には見えない神という存在によって、生かされている。

善次郎の過ごしてきた日々は、そう実感する道のりであった。若かりし頃に心に芽生えた彼の神信心は、何十年の時を重ねても、色褪せることはなかった。

英真さんが演じた善次郎は、頑固でしつこく、誰よりも生きることへの感謝を知っている人物であった。「苦虫を噛み潰す」という表情をこれほどまで豊かに、そして様々なバリエーションで観せられることに驚かされた。

大火を生き延びた少女・真帆へ掛けた「生きていてくれて有難うございます」という言葉には、善次郎の真心から生まれた万感の思いが集約されているように感じられた。この言葉が、真帆の生きる力となっていくことにも頷ける力があった。

商いを学ぶうち、時に松吉はあくどいことをする人に怒りを覚える。卑怯な行いをして利益を得ようとする者に、仕返しをしようとすることもある。そんなふうに心が荒ぶる松吉を思いとどまらせるのは、小説の中に何度も出てくる「神信心」だ。

どんな苦境にあっても人として正しい道を歩こうとする若者は、やがて善次郎も認める商人へと成長していく。

一方、松吉が密かに恋焦がれていた料理屋の娘・真帆は、大火にあって父親を失ってしまう。自身も顔に大火傷を負ってしまった真帆は、彼女を自分の亡き子供だと思い込んでいるお広の娘「お鉄」として、新たな人生を歩み始める。

「自分が真帆であることは忘れてくれ」と決別を告げられた松吉は、苦しい思いのうちに、真帆の父親が望んでいた素晴らしい寒天を作ろうと決意する。

酷い傷跡の残る顔で、父と暮らした過去を失ってもなお、真帆は前を向いている。平静には見えないお広をも受け止める真帆の潔さと優しさに、井川屋の人たちも松吉も心打たれる。

交わされた約束

松吉を引き取ってから19年後、井川屋はようやく、天満宮へ寄進する銀二貫を貯めることができた。

和助と善次郎の念願が叶うという時、商人同士の争いに巻き込まれた寒天職人が廃業へ追い込まれそうなことが分かる。そうなれば、井川屋も大きな損害を受ける。何よりも、志の高い寒天職人が消えていくのを黙って見過ごすことはできなかった。苦労に苦労を重ねて貯めた銀二貫は、その職人のための資金となる。

このシーンは、観劇から6年が経った今でも、忘れ難い。

和助と善次郎はほんの一瞬、瞳を見交わす。そして、命を削って作った銀二貫を迷いなく差し出すのだ。目を合わせるわずかな間合いに、和助と善次郎がともに歩んできた月日、そして人間の大きさが表されていた。

そして忘れてならないのが、松吉にとってかけがえのない友人である、同じ丁稚の梅吉である。彼は、井川屋にやって来たばかりの、右も左もわからぬ松吉の面倒を見てくれた。それからずっと、松吉と苦楽を共にする人物だ。

柔和な笑顔を絶やさず、ちょこまかと仕事をこなす梅吉もまた、自分の道を歩んでいく。梅吉は、自分を可愛がってくれた山城屋が傾きかけた時に「今こそ恩を返したい」と、養子に行く決断をする。

読み手や観客はみな、この愛嬌たっぷりの梅吉がどうか幸せになってほしいと、心から願うのではないだろうか。

輝かしい栄光やおとぎ話に出てくる劇的な驚きは、彼の人生にはない。それでも、孤独を乗り越えた梅吉の微笑みはまわりの人の心を明るく照らし、ささやかな幸せが彼のもとへやってくる。

梅吉を演じた久城あすさんが表現したのは、そんな飾り気のない梅吉の姿だった。親友である松吉を真帆の元へ行かせた梅吉は、友の背中に別れを告げて一人、歌う。

〈生まれて来たんは 幸せになるため〉

言葉を噛み締めるように歌う梅吉。梅吉の口から出る「幸せ」という言葉を聞いて、ありふれていたこの言葉の意味を今一度考えている自分がいた。大切な誰かの幸福を願う時に、人は自ずと幸せを掴むのかもしれない。

小さな、しかし確かな幸せを握り締めた彼の喜びが感じられる演技は、観る人の涙を誘った。

劇中では、約束を交わした人たちが、歌声を重ねる。

約束とは託した思い。生きる道しるべ。人との絆を結ぶもの……。

誰の人生にも悲しみがあり、全てを失うような苦境に陥ることもある。それでも人が立ち上がるのは、守るべき約束があるからだ。恋人、父母、友人。自分自身との約束を胸に秘める、そんなこともあるだろう。

真心を積み重ねるには、歳月がかかる。高い地位や特別な名誉は持っていない、ただ前を向いて生きる人たちが、銀二貫を積み上げる。大火に遭い、家族を失っても、天と己に恥じない生き方を選ぶ。そんな大坂の人々の生き様は、この心に小さな憧れを呼び起こした。松吉が寒天を噛み締めた時、顔いっぱいに浮かべた感激の笑みは、それほどに眩しかった。

連載記事

- 「金のために人を斬る」 浅田次郎の傑作小説『壬生義士伝』の主人公の凄みと哀しみを、元タカラジェンヌが熱く語る 2022/12/25

- 「友情とは相手が生きているあいだに発揮するもの」 元タカラジェンヌが熱く語る、不朽の名作『グレート・ギャツビー』の古びない人生哲学 2022/07/22

- 「父を殺し母を后に」 悲劇のフルコース『オイディプス王』に、元タカラジェンヌがささやかな希望を見い出してみた 2022/06/12

- 「弱い人たちは、かなわない夢を見る」 元タカラジェンヌが熱く語る、少女漫画の金字塔『ポーの一族』の素晴らしさ 2022/04/18

- 大地真央も演じた巨匠スタンダールの名作の主人公、恋に生きたその人生について、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2022/02/26

- 「美」至上主義の宝塚で「醜」を描く「ファントム」 ありのままの自分を愛して欲しかったエリックの「こじらせ」について、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2022/01/02

- 大ヒット漫画『るろうに剣心』の主人公・剣心と斎藤一がなぜあれほど格好良く、人を惹きつけてやまないか、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/12/26

- 人はなぜ、戦うのか――若きリーダーの死闘から、愛と死について元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/09/18

- 三島由紀夫が書いた「禁じられた恋の行末」について、元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/08/15

- 復讐するのは憎しみゆえか、愛ゆえか――塩野七生の傑作小説から元タカラジェンヌが真剣に考えてみた 2021/06/15