『〈弱いロボット〉の思考 わたし・身体・コミュニケーション』

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

弱さが持つ強さを知るために 引き算の発想で作られた不器用なロボットたち

[レビュアー] 小野俊太郎(文芸評論家)

この前ツイッター上で、丸型の掃除ロボットが、背中(?)に「冷蔵庫の電源を喪失させたのは私です」と反省文を載せられた写真を見かけた。その姿に笑いだけでなく同情心がふと湧いてしまった。持ち主が怒ったのもわかるが、電源と絡まないようにあらかじめ配慮するだけで事故は防げたのに、と考えたのも、本書を読んだおかげである。

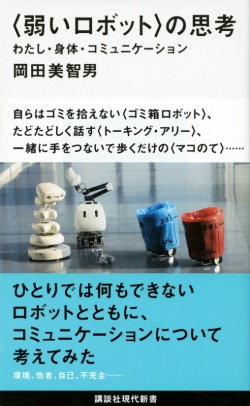

人間が補助しないと機能を完結できない機械類を「弱いロボット」と著者は呼ぶ。人間を越える「特異点」を目指す人工知能や、SFなどのスーパーロボットとは一線を画す。掃除をやり残す掃除ロボットに始まり、表紙の写真に並ぶ「ゴミを拾えず」「話し方がたどたどしく」「手をつないで歩くだけ」の不器用なロボットたちは愛らしい。そして、完璧を求める足し算ではなく、引き算の発想によって作られた単機能のロボットの話を読みながら、人間との相互関係や人間そのものに関しても、ついつい考えこんでしまう。

砂の上につけられた蟻の足跡をめぐる「サイモンの蟻」を糸口に、認知科学の進展が語られ、岡田研究室が開発してきた「弱いロボット」の歴史が回顧される。複雑なものが、環境との相互作用で出来上がることが理解できてくる。予算がない「状況に埋めこまれた」なかで、著者たちがランドリーバスケットをゴミ箱ロボットにするところは痛快である。さらに、自販機の「アリガトウゴザイマス」式の言い方に不満を持ち、日本語は命題とモダリティからなるという発想から、「今度ね、東京でね」式のたどたどしいが注意を引く言い方をする「トーキング・アリー」が開発される。

全体に話の展開がわかりやすいのは、単機能のロボットという立体的な存在を通して説明しているせいだ。理論だけの記述だったのなら、内容をすんなりとは飲み込めなかっただろう。著者の作りながら考えるという姿勢や、子供を驚かそうとしてかえって子供から学ぶ柔軟性が、まさに相互作用の結果としての研究を豊かにしている。

大人にとっての「弱いロボット」が、「マコのて」のような散歩を補助するロボットなのも印象的である。「介護」と大上段に構えなくても、手をつなぐだけで、コミュニケーションが成立することが指摘される。こうした視点は興味深く、岡田の前著が今注目の「ケアをひらく」のシリーズに入っていたのも納得がいくのである。

最後までくると、この本を読むこと自体が、冒頭の蟻と砂丘との関係をなぞっているのに気づく。読書とは他者に自分を開きつつ参加する前のめりに進む体験に他ならない。モジモジした記述は、人間と「対峙」するのではなく、「並ぶ」ロボットを開発する著者一流の戦略なのだった。私たちは上手に「読まされてしまう」。コミュニケーションの達人に、してやられたと思ったときには、すでに手遅れなのである。ぜひこの稀有の体験を。