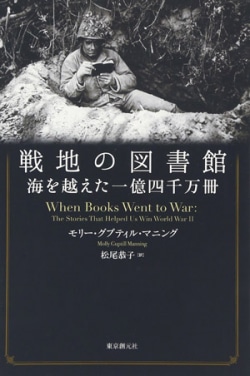

『戦地の図書館』

- 著者

- モリー・グプティル・マニング [著]/松尾恭子 [訳]

- 出版社

- 東京創元社

- ジャンル

- 歴史・地理/外国歴史

- ISBN

- 9784488003845

- 発売日

- 2016/05/29

- 価格

- 2,750円(税込)

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

戦地の図書館 モリー・グプティル・マニング 著

[レビュアー] 米田綱路(ジャーナリスト)

◆本で心癒やす 米国の戦い

一九三三年、ナチスは政権を掌握するや「非ドイツ的有害本」に対して焚書(ふんしょ)を行った。最終的に一億冊にのぼるこの書物大虐殺(ビブリオコースト)は、ホロコーストの予告となった。焚書リストに挙げられた詩人ハイネの「書物を焼く者は、やがて人間をも焼く」が現実化することになる。この蛮行に対してアメリカは、本を武器にどう戦ったか。それが本書のテーマだ。

焚書はヒトラーが『我が闘争』で仕掛けた思想戦の第一歩であり、対するアメリカは、自由と民主主義を守るために軍事力と本で「もう一つの戦争」をしたと著者はいう。戦いはまず、図書館員らが始めた戦勝図書運動に結実した。一九四二~四三年、国民から献本された約千八百万冊が世界各地の米軍基地に送られた。兵士が読みたい本を自由に読み、精神面で勝利すれば戦場で勝てる、読書は兵士の心身の傷を癒やすという理由からだ。ここでは、本は平和の象徴ではなく、戦争に勝つための武器という考えが貫かれた。

また出版人らの戦時図書審議会は、兵隊文庫を出版して戦地に送った。B・スミス『ブルックリン横町』のような庶民的読み物が好まれる一方で、C・D・ボーウェンの『判事ホームズ物語』などの教養小説は政治や歴史に関わるという理由で発禁にされた。戦時図書審議会は、ファシズムの焚書に対抗するアメリカが、出版の自由を恣意(しい)的に規制しては民主主義にもとると、不寛容な政府の姿勢を批判した。結局は政府も軍も士気高揚に果たす本の力を認めて、兵隊文庫を待つ兵士の願いを前に発禁を取り消した。<民主的な戦争>をするアメリカの一面である。

兵隊文庫は一億二千三百万冊以上作られ、書物大虐殺を凌駕(りょうが)する供給量だったと著者は強調する。手軽なペーパーバック本が一気に広まったのは、軍服のポケットに収まる兵隊文庫に由来するという記述も興味深い。

出版の自由と戦争との、一筋縄ではいかない関係を明示した一書だ。

(松尾恭子訳、東京創元社・2700円)

<Molly Guptill Manning> アメリカの女性弁護士。

◆もう1冊

ユルゲン・ゼルケ著『焚(や)かれた詩人たち』(浅野洋訳・アルファベータブックス)。ナチスが焚書にした詩人たち三十数人の肖像。