【ニューエンタメ書評】佐藤究『Ank: a mirroring ape』、天祢涼『希望が死んだ夜に』ほか

レビュー

書籍情報:JPO出版情報登録センター

※書籍情報の無断転載を禁じます

ニューエンタメ書評

[レビュアー] 末國善己(文芸評論家)

食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋。

どんな秋をお過ごしですか。

今月は大作を中心に、注目の7作をご紹介します。

***

天候不順が続いた夏が終わり、秋らしくなってきた。秋の夜長は読書ということで、今回は大作から紹介していきたい。

今年デビュー三十周年を迎える宮部みゆきの時代小説『この世の春』(新潮社)は、著者の集大成的な作品である。

北見藩藩主の北見重興が病気を理由に隠居し、腹心の伊東成孝が切腹した。だがこの政変には、重興が不可解な言動をするのに付け込んだ成孝が専横を強めたため、家老が重興を強制的に隠居させたという裏の事情があった。成孝は、重興の不調は悪霊が原因と考え、真相を探っていたらしい。その悪霊には、謎の儀式「御霊繰」が関係しているようなのだ。

作事方の家に生まれた各務多紀は、運命の糸に導かれるように事件に巻き込まれ、若き医師の白田登、従弟の田島半十郎、元江戸家老の石野織部らと、重興を救うため奔走する。

最新の医学を学んだ登は、重興が心の病と考えて治療を続けるが、重興が幽閉されている藩主の別荘・五香苑では、超自然現象としか思えない怪異が続く。著者は、不可解な謎を合理的に解明する捕物帳も、怪談も書いているだけに、本書がどちらになるか分からず、先の読めない展開が楽しめる。

やがて事件は、「呪」が原因であると判明。この「呪」は怪異であると同時に、人の心の闇が広まって起こる社会現象でもあるだけに、登たちも苦戦を強いられることになる。

人の心を蝕み、社会を悪しき方向に動かす「呪」は、普遍的な現象であり、現代人とも無縁ではない。そのため本書を読むと、どのように「呪」と向き合うかを考えさせられる。

池上永一の四年ぶりの長編『ヒストリア』(KADOKAWA)は、沖縄戦を生き延び、戦後は移民としてボリビアへ渡った知花煉を主人公に、戦後の世界史を読み替える壮大な物語である。これまでも著者は、『シャングリ・ラ』の北条國子、『テンペスト』の孫寧温(真鶴)など印象深いヒロインを作ってきたが、転んでもただでは起きず、したたかに世を渡っていくパワフルな煉にも読者は魅了されるだろう。

戦後、商売を始め成功した煉だが、付き合った男が反米活動をする共産主義者だったため沖縄を追われ、移民としてボリビアへ渡る。だが与えられた土地は農業には適さず、煉ら移民は厳しい生活を強いられる。過酷な体験は煉のマブイ(魂)を落とし、本体から分離したもう一人の煉は、革命家のエルネスト、後のチェ・ゲバラと相思相愛になる。

当時の中南米では、経済的、軍事的な支配を強めるアメリカと、それに反発する勢力を支援するソ連が暗闘(まさに冷戦)を繰り広げていて、煉もその渦中に飛び込まざるを得なくなる。それだけに本書は、知られざる沖縄からの南米移民の実態を描く歴史小説としても、苦労を重ねながら事業を拡大する煉を追った細腕繁盛記としても、冷戦下の南米を舞台にした国際謀略小説としても楽しめる。

冷戦下で大国の思惑に翻弄された煉は、米軍支配の強化もあって沖縄を離れ、南米で冒険活劇を繰り広げる。これは戦後日本の繁栄が、沖縄や第三世界の犠牲の上に成り立っている事実を象徴している。そんな煉が、自分の戦争を終わらせ、戦争の悲劇を知るがゆえに平和な未来を築くために動く終盤には深い感動がある──と、まとめられると楽なのだが、本書はそんな安易な結末を許さない。沖縄の怨念の深さを突き付けるラスト一行には、驚愕するはずだ。

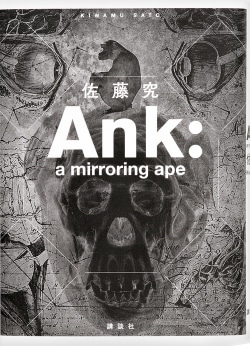

昨年、異色作と評された『QJKJQ』で江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究の受賞後第一作『Ank: a mirroring ape』(講談社)も、着地点が予測できない作品である。

二〇二六年、近くの人間が互いに殺し合い多数の死者を出した京都暴動が発生。これは誰かに指示された暴動でも、ウィルスなどのパンデミックでもないことが確認されている。

折しも京都には、AIで莫大な資金を獲得した天才ダニエル・キュイが、無名の研究者・鈴木望をセンター長にして、京大に続く第二の霊長類研究所を設立していた。そこにウガンダで保護された若いチンパンジーが運ばれてくる。そのチンパンジーは、特に高い知能を持つ先輩たちを凌駕する能力を示し、「鏡」を意味する「アンク」と名付けられた。だが研究所で京都暴動の第一波が起こり、アンクは逃走する。

時間も、主人公も違う章をカットバックしながら進む物語は、京都暴動の原因は何か、なぜAI研究者が霊長類研究を始めたのか、なぜキュイは望を抜擢したのか、暴動とアンクは関係あるのかなど、謎を膨らませながらスピーディーに進む。その先には、なぜヒト属は現生人類だけが生き残り他は絶滅したのか、それに意識や言語は関係しているのかなど、人類進化の謎が置かれており、膨大な科学的情報に裏打ちされた奇想と、リアルな仮説の数々に圧倒された。

現在、人間の手、足、腰などに装着して筋力を補強するパワードスーツの開発が進んでいる。神林長平『オーバーロードの街』(朝日新聞出版)は、こうしたスーツが実用化した近未来を舞台に、ハードなアクションを描いている。

パワーローダーを使って老人介護施設の入所者を虐待しているとの疑惑をかけられた呉大麻良は、退職しフリーの介護士になる。竹村咲都に父親の介護を頼みたいといわれた呉は、富裕層だけが住むツクダジマ特区の高層マンションに向かう。その直後、ツクダジマ特区では、パワーローダーを使った無差別大量殺人が発生。鎮圧に向かった警察のパワードスーツも暴走を始める。この事件には、人工知能の可能性もある〈地球の意思〉がかかわり、咲都が虐待していた娘の有羽が解決の鍵を握っていることも見えてくる。

物語が進むと、人間と人工知能、現実と仮想世界の差異はどこにあるのかという神林作品に共通するモチーフも現れる硬派なSFとなる。階級の固定化が増幅させた貧困層の怨念が、富裕層をマンションから投げ落としての大量殺戮、金融システム上にある電子データの消滅などで社会をパニックに落とし入れていく展開は、現代と重なるだけに生々しい。

天祢涼『希望が死んだ夜に』(文藝春秋)も、貧困問題に取り組んでおり、正統派の社会派ミステリとなっている。

中学二年の冬野ネガが、同じクラスの春日井のぞみを絞殺し、自殺に見せかけようとした容疑で逮捕された。ネガは犯行を自供するが、動機だけは語らない「半落ち」だった。

母子家庭のネガは貧しく、いつも汚い格好で成績もよくなかった。一方のぞみは、父子家庭ながら明るくお洒落なお嬢様で、吹奏楽部ではフルートを担当。音楽科のある高校へ進学するため、特別なレッスンを受けていたという。

地道な捜査で、ネガとのぞみの意外な接点が明らかになるにつれ、気付かれにくい相対的貧困や生活保護バッシングの実態も浮かび上がってくる。さらに周到な伏線がまとまった先には、ネガが「半落ち」を貫いた理由と思いもよらない真相が置かれており、どんでん返しは衝撃的である。

天祢は〈セシューズ・ハイ〉シリーズや近作の『探偵ファミリーズ』といったユーモアミステリのイメージも強いが、これらの中にも社会的なテーマが織り込まれていた。重い題材を正面から扱った本書を読むと、天祢作品がより深く理解できるのである。特に貧困問題の深刻さと、貧困に苦しむ子供たちに何ができるのかを問うラストは強く印象に残る。

相沢沙呼『マツリカ・マトリョシカ』(KADOKAWA)は、冴えない高校生の柴山祐希が、謎の美女マツリカに命じられ学校の怪談を調べるシリーズの第三弾で初の長編。

開かずの間の美術準備室では、二年前、衆人環視下の密室で、女生徒が何者かに襲われた。そして、盗まれた女子テニス部員の制服が密室の中のトルソー(胴体部だけのマネキン)に着せられ、周囲に蝶の標本が撒かれる事件が発生する。

本書のポイントは、何といっても事前に提示された手掛かりを使って、登場人物たちが六通りの解決を提示する多重推理の面白さ。推理合戦のロジックが緻密だからこそ、ラストに明かされる真相のカタルシスも大きくなっている。

高校生たちは、自分の推理が、犯人や関係者を傷つけたり、今後の学校生活を一変させたりする可能性などに悩みながらも探偵役を務めようとする。この葛藤が、青春小説と本格ミステリを高い次元で融合させているのも確かである。強い承認欲求、仲間といても感じる疎外感、友情や恋愛、将来への不安など、思春期に誰もが経験する複雑な感情が見事に表現されていて、特に女の子を見るとあらぬ妄想を抱く柴山には、男性読者の共感が大きいのではないか。

最後も三十周年で締めたい。今年は『十角館の殺人』でデビューした綾辻行人のデビュー三十周年であり、綾辻の登場から始まる新本格の三十周年でもある。それを記念した文芸第三出版部・編『7人の名探偵』(講談社ノベルス)は、綾辻、歌野晶午、法月綸太郎、有栖川有栖、我孫子武丸、山口雅也、麻耶雄嵩と第一線で活躍する七人が、書き下ろしの短編で競演する豪華アンソロジーだ。

麻耶の「水曜日と金曜日が嫌い──大鏡家殺人事件──」は、小栗虫太郎『黒死館殺人事件』へのオマージュ。山村で元船長が殺され、現場からポスターが消えていた有栖川の「船長が死んだ夜」、転落死した男と服毒死した男の遺書が入れ替わり、被害者が相手の家で死んでいた法月の「あべこべの遺書」は、論理だけで犯人を絞り込む王道の本格。京大ミステリ研の伝統行事「犯人当て」の中に、誰も記憶していないすごい作品があり、その内容、発表された時期、作者を、綾辻、我孫子、法月らが推理する綾辻の実名小説「仮題・ぬえの密室」は、新本格誕生前夜の状況が分かるのも興味深い。

新本格三十周年記念アンソロジーとしては、東川篤哉、一肇、古野まほろ、青崎有吾、周木律、澤村伊智が、新本格の象徴ともいえる“館もの”に挑んだ文芸第三出版部・編『謎の館へようこそ 白』(講談社タイガ)が刊行され、姉妹編の『謎の館へようこそ 黒』も十月中旬に刊行予定である。読書の秋には、新本格三十周年記念本にも注目して欲しい。