杉咲花、志尊淳主演「52ヘルツのクジラたち」顔がグズグズになるくらい泣いた! 原作を完璧に再現した映画版 あえての改変シーンの理由を考察

推しが演じるあの役は、原作ではどんなふうに描かれてる? ドラマや映画の原作小説を紹介するこのコラム、今回は泣きすぎて化粧とマスクがグズグズになった、この映画だ!

■杉咲花、志尊淳・主演!「52ヘルツのクジラたち」(GAGA・2024)

-

- 52ヘルツのクジラたち

- 価格:814円(税込)

いや泣いたわ。映画が終わってしばらく目の焦点が合わなくなったくらい泣いたわ。原作は知っていたので「これ絶対泣くよなあ」とは思っていたが、まんまと泣いたわ。ただそれは、かわいそうとか感情移入とかではなく、「なぜこんなことが起きてしまうのか」という歯痒さの涙だったように思う。そしてその思いは原作を読んだときとまるで同じだった。

原作は町田そのこの同名小説『52ヘルツのクジラたち』(中公文庫)。物語の舞台は大分県の海辺の町。東京から越してきて一人暮らしをしている三島貴瑚が主人公だ。ある日、貴瑚は薄汚れた服を着たひとりの少年と出会う。この子が親に虐待されていることに気づいた貴瑚は、彼を守りたいと思った。なぜなら貴瑚もまた、虐待サバイバーだったから。

物語はここから、貴瑚の過去と現在が交互に描かれる。親が倒れてからはひとりでの介護を強制されて精神が限界まで追い詰められた貴瑚を救ったのは、高校時代の親友の美晴と、彼女の知り合いの岡田安吾、通称アンさんだった。アンさんは貴瑚にさまざまなことを教え、支えとなってくれた人物だ。しかしそのアンさんはもういない……。

というのが原作の導入部である。なぜアンさんがいなくなったのか、なぜ貴瑚はひとりで大分県に引っ越してきたのか、というあたりは徐々に語られるのでここでは言わないでおく。虐待、ヤングケアラー、DV、そしてここには書けないあることなどなど、辛い要素がメガ盛りだが、それでも間違いなく本書は希望の物語である。

そんな小説そのままの世界がスクリーンで再現されていた。原作と映画を比べると、もちろんカットされた部分はあったし、「敢えて変えてきたんだろうな」と思われる改変も少しだがあった。だがそれを踏まえてなお、これは間違いなく『52ヘルツのクジラたち』だと思わせる完璧な再現度だった。

イラスト・タテノカズヒロ

■小説と映画、小さいけれど大きな違い

小説そのまんまではあるが、「敢えての改変」箇所がとても印象的だったので、それを紹介しておこう。少年の長髪の理由にも驚いたが(あれは少年役の桑名桃李さんが髪を伸ばしている理由を映画に取り入れたのだそうだ)、最も大きな違いは志尊淳さんが演じたアンさんだ。いやもう、アンさん役が志尊淳さんと知った瞬間にこの映画の成功を確信したよね。なぜなら志尊さんは過去にドラマで同じような、だが正反対の役(わかる人だけわかって)を演じたことがあって、それが素晴らしかったから。(だがパンフレットのインタビューによれば、安易にそう思われることに抵抗があるそうで、えっと、すみません……)

前段で、辛い要素メガ盛りの中に「ここには書けないあること」というのを入れた。それがアンさんの事情なのだが、原作では後半のここぞというところで明らかになるその事情を、映画ではけっこう早い段階で観客に見せてしまう。というか公式サイトの登場人物紹介のところに、すでに書かれている。しかもその事情を他者が勝手に人に明かしてしまうという、原作にないエピソードが加えられていたのだ。

なるほどなあ、と思った。原作では「衝撃の真相!」という感じで明かされ、「これまでのあれこれはそういうことだったのか」と読者は初めてそこで腑に落ちるのだが、先にそれを知らせておくことで「このときのアンさんの気持ち」がダイレクトに伝わるのである。しかも他者が勝手にそれをばらしてしまうわけで、「貴瑚から見たアンさん」しか描かれなかった原作に対し、アンさんそのものの感情の揺らぎを観客は追体験することになる。アンさんの問題が、原作よりもずっと大きく扱われていたと言っていい。

その結果、誰にも届かない声を発し続けている人がいる、という原作のテーマがより広がり、そしてより深まったように感じた。同時に、少年の「届かない声」をちゃんとキャッチした貴瑚にも、アンさんの声は聞こえなかったのだという残酷さも浮き彫りになったのだ。

もうひとつ、映画には少年の祖父母たちがまったく登場しなかったことは伝えておかねば。ストーリーに変化はないし、祖父母の存在がなくなったことで主要人物たちによりフォーカスできたのは事実だが、原作の祖父母たちは良きにつけ悪しきにつけ「子供に対して年配者はどうあるべきか」のさまざまな見本を担っている。自分が歳をとってくると、むしろこの祖父母たちを見て我が身を振り返ってしまう。こういった映画はどうしても若い人の物語という感じになってしまうが、大きい大人の皆さんはぜひ原作で「年配者の役割」を確かめていただきたい。

■私たちは美晴になれる

貴瑚を演じた杉咲花さんも素晴らしかった。「法廷遊戯」(2023)のときにすごい役者さんだなと思ったが、今回も虐待と介護に疲れ果てて自我をどこかに落としてきたような時代から現在までの変化が「これ同じ人なの?」と見入ってしまうほど。貴瑚が変わるのに応じてだんだん髪が短くなっていくというのがシンボリックに使われていたが、思わず髪型真似しようかと思ったくらい「現在」のショートカットが素敵だった。

そして私が個人的に原作でいちばん好きだったのが美晴だ。届かない声を発し続ける登場人物の中にあってひとりだけ「聞かせてくれなきゃ聞こえないよ! 聞かせてよ!」とまっすぐ突っ込んでくるタイプ。美晴を演じた小野花梨さんもイメージ通りだったが、おそらく多くの読者・観客は彼女の立場なのではないか。貴瑚が同じ境遇の少年にはすぐ気づいたのにアンさんのことは気付けなかったように、当事者でないとどうしても完全にはわからない。それでも聞かせてくれと、わからせてくれと、言い続ける存在は絶対に必要なのだ。

原作に、とても好きな美晴の言葉がある。虐待していた貴瑚や少年の母に比べれば、自分の母親はいい人だったんだなあと言ったあとで、こう告げるのだ。「私は恵まれてたんだなあって思う。母以外にもたくさんのいいひとに出会えたから、いま笑って生きていられる。だからさ、私もせめて、いいひとになりたいな。この子が大人になったときに笑って生きていられるための、いいひとになりたい」

これに対して貴瑚も「わたしもこの子がしあわせになるためのひとつのパーツになれたらいい」と考える。当事者しかわからないことは絶対にあるけど、当事者以外だからできることも必ずある。私たちは貴瑚にもアンさんにもなれないけど、美晴にならなることができるのではないか、彼女はそう思わせてくれる存在である。

そうそう、原作で貴瑚がルームシェアをしていた人も映画には出てこなかったな。美音子さんというその人物も、とても素敵だった。美晴とは違ったやり方で、「ちゃんと聞こえてるよ」と伝えてくるような人だった。貴瑚の弟も出てこなかった。うん、前述の祖父母たちも含め、カットされた人物にはかなり読みどころが多いので、ぜひとも原作を手に取ってください。

ところで蛇足ながら一言。私は大分県の生まれなので、もう方言が懐かしくて! 映画に出てきた「とり天」は大分県中南部のソウルフードなので(北部は唐揚げ文化圏)、大分に行かれた際にはぜひどうぞ。おいしいでえ!

大矢博子

書評家。著書に『クリスティを読む! ミステリの女王の名作入門講座』(東京創元社)、『歴史・時代小説 縦横無尽の読みくらべガイド』(文春文庫)、『読み出したらとまらない! 女子ミステリーマストリード100』(日経文芸文庫)など。名古屋を拠点にラジオでのブックナビゲーターや読書会主催などの活動もしている。

連載記事

- 杉咲花主演「朽ちないサクラ」登場人物の内面が深堀りされた映画版 原作のテーマをより明確にするための改変で謎解きのカタルシスも強まった! 2024/07/03

- 杏・主演「かくしごと」よくぞここまで原作通りに……、からのラストシーンの改変にびっくり! 「映画の続きを原作で」という珍しい関係性をみた 2024/06/19

- 福士蒼汰、松本まりか主演「湖の女たち」グロテスクな人間の業を重層的に描いた小説をよくぞまとめた! チャレンジングな役に挑んだ俳優たちと琵琶湖の美しさにゾクゾク 2024/06/05

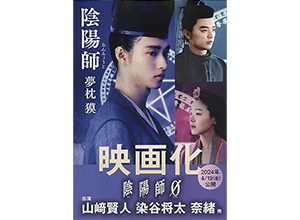

- 山崎賢人・主演「陰陽師0」映画オリジナルストーリーだが、まごうかたなき「原作小説の前日譚」! 映画を観ると原作がさらに面白く 2024/05/08

- 岡田将生・羽村仁成主演「ゴールド・ボーイ」中国から沖縄に舞台を変えた映画版 衝撃のサプライズをぜひ原作で! 2024/03/27

- 土屋太鳳、佐久間大介、金子ノブアキ出演「マッチング」「あのパターンね」からの「はああっ!?」 気持ちよく騙された! 小説も書いた監督がそれぞれに込めた思いとは 2024/02/28

- 松村北斗・上白石萌音主演「夜明けのすべて」原作とは大きく展開が違う映画版 上白石も「原作を読んでほしい。読んで、観て完結」 2024/02/14

- 重岡大毅主演「ある閉ざされた雪の山荘で」あのミステリをどうやって? 小説ならではの大仕掛けをこう変えたか! 映像ならではの面白さも解説 2024/01/24

- 亀梨和也主演「怪物の木こり」結末が原作と違う! でもこの改変はいい! サイコパスの主人公はどう変わったのか 2023/12/13

- 稲垣吾郎、新垣結衣主演「正欲」価値観をぐちゃぐちゃにかき回される物語 映画ではカットされた圧巻のシーンをぜひ原作で! 2023/11/29