稲垣吾郎、新垣結衣主演「正欲」価値観をぐちゃぐちゃにかき回される物語 映画ではカットされた圧巻のシーンをぜひ原作で!

推しが演じるあの役は、原作ではどんなふうに描かれてる? ドラマや映画の原作小説を紹介するこのコラム、今回は思わず我が身を振り返ってしまうこの映画だ!

■稲垣吾郎、新垣結衣・主演!「正欲」(ビターズ・エンド・2023)

-

- 正欲

- 価格:935円(税込)

小説にせよ映画にせよ、感想を語るというのは恐ろしいものだな、と時々考える。ある作品を「面白い」「つまらない」と表明することは、その作品を語っているようでいて、実は「私はこの話を面白い/つまらないと感じる感性と価値観を持った人間である」ということを表明しているのと同じだからだ。

物語の感想だけではない。たとえば芸能人や政治家の記者会見を見たとき、答える側がどう見えるかはもちろんだが、インタビュアーに対して「そんな質問する?」と感じたことはないだろうか。彼らは尋ねる側にいるように見えて、何を問うかで彼ら自身も測られている。人が何かを評価するとき、自分もまた評価されているのである。

てなことを映画「正欲」を観て、あらためて感じた。だから今回はめちゃくちゃ書きにくいんですよー。いや書くけどね。仕事だから。

原作は朝井リョウの同名小説『正欲』(新潮文庫)。2021年に著者のデビュー10周年記念作品として刊行され、第34回柴田錬三郎賞を受賞した著者の代表作である。息子が不登校になったことで妻と衝突している検事の寺井啓喜(稲垣吾郎)。人に知られたくないある指向を持っているがゆえに他者に対して心を閉ざして暮らしている桐生夏月(新垣結衣)と佐々木佳道(磯村勇斗)。男性や恋愛に対して恐怖心を抱いている神戸八重子(東野絢香)は、ダイバーシティをテーマにした学園祭の準備で出会った諸橋大也(佐藤寛太)になぜか惹かれていく──。

デビュー作の『桐島、部活やめるってよ』や直木賞を受賞した『何者』同様、著者が得意とする群像劇である。原作と映画では細かい設定の違いは多々あれど、物語そのものの展開は原作通りだ。だが、構成の上で大きな違いがひとつあった。原作では冒頭に、佳道と大也が〈あることをした〉と報じる記事が掲載されているのだ。そこから時が遡り、彼らに何があったのかが語られていく。

イラスト・タテノカズヒロ

■無意識に人をカテゴライズするということ

映画では冒頭の記事がなく、彼らを待ち受ける運命を観客は知らずに観ることになる。だから、いくら小説では最初に明かされているとはいえ、ここに書くわけにはいかないんだけど、この結末を最初に見せることで小説はある効果をあげているのだ。それは「ああ、佳道や大也ってそういう人なんだ」と読者に先入観を与えている、ということ。

そういう人なんだ、と思いながら物語を読み進めると「あれ?」と思う。違うのでは? そこで戸惑う。〈そういう人〉ならよく取り沙汰されるのである程度の知識や情報がある。けれどこのふたりは、それにはまらない。じゃあ何かというと、よくわからない。自分の知っているいろいろな〈そういう人〉にカテゴライズできない。

ここで気づくのだ。カテゴライズって何? つまりは自分が知っているか知らないかだけの話じゃないか、と。そして自分にはわからない何かを抱えている人が世界にはたくさんいるという事実を突きつけてくるのである。

自分にはわからない何かを抱えている人がいる、なんて当たり前だと思う? そうではない、とこの物語は伝えている。容疑者のある指向に対して検事の啓喜が「冗談キツい」「あるわけない」と一刀両断し、自分がよく知っている動機や犯罪に当てはめていく場面がその象徴だ。また、八重子は心を開かない大也に対して、「自分も同じ」と告げる。でも実はぜんぜん同じじゃないのである。夏月と同じ職場の女性は、女は誰しも結婚や出産を望んでいると疑わない。人と関わらない大也を、それではダメだと積極的に連れ回す女性もいる。原作ではそんなふうに、人がいかに「自分の価値観で他者をカテゴライズしているか」を映画以上にさまざまな例を挙げて見せてくる。

人は知らないことに出会ったとき、自分なりに理解しようとする。その過程で、自分の知っている枠に当てはめようとする。そのリスクを本書は書いている。あーっ、作品の内容を具体的に書けないので、ものすごく持って回ったというか、回りくどい表現になってしまっているのが我がならもどかしい。例を出そう。

最初に原作を読んだとき、佳道たちの指向に対して私は「犯罪じゃないし人を傷つけるわけでもないんだから××の動画ぐらい堂々と撮ればいいのでは?」と思った。不登校の息子に対する態度として、〈普通〉からはずれた人間はその後がたいへんという啓喜の考えに共感した。けれど読み終わったとき、それが〈自分の想像力の及ぶ範囲〉でしか考えられていない結果だと気づいて愕然としたのである。

■〈普通〉の概念を突き動かす、観るものを試す物語

映画を見た人に、ぜひ原作で読んでいただきたいシーンがある。映画の終盤、啓喜と夏月が向かい合って会話をする場面だ。実は原作の夏月はもっと口数が多い。自分たちの指向こそ隠したままだが、何が普通で何がそうじゃないのかと啓喜に詰め寄るのだ。夏月がはじめて他者に向かって自分の思いを吐露する圧巻のシーンである。啓喜にとっては意味不明の問いかけだ。だが意味不明ながら、彼の中の何かが揺らぐ。映画ではかなりのセリフがカットされていたこの攻防を、ゴロちゃんとガッキーで見たかったな。

ゴロちゃん演じる啓喜は〈普通〉側であり〈多数派〉の人だ。それが正しいと信じて疑わない。けれど正しいはずなのに彼の家庭は崩壊していくし、検事として被疑者の真実をすくいあげることもできない。私は、最初は啓喜に共感したが、次第に共感できなくなった。さらに、ずっと押し付けがましいと感じていた八重子を、最後の最後で応援したくなった。一冊の小説の中で、一編の映画の中で、価値観をぐちゃぐちゃにかき回されたのである。読み終わった/見終わった今も本音を言えば「学校なんて行かなくてもいい」とは思えないが、それでも「自分の想像では及ばない事情を抱えた人がいる」ということは忘れないでいたい。

ガッキーは映画に寄せたコメントで、「自分が想像しえない世界は確実にあって、そこにいまも生きている人がいる。それがどういうことなのかを常に考えながら撮影した作品でした」と語っている。思えば役者というのは、自分ではない人を自分の中に生み出す職業だ。ゴロちゃんはかつて「踊る大捜査線」で殺人者の役を、「犬神家の一族」で名探偵を演じたが、もちろん自身は人を殺したことも事件を解決したこともないはず。けれど想像して、演じるのが役者だ。

物語を読む、という行為はこの想像力を養うことに他ならない。自分ではない誰かの人生を追体験し、その感情を味わう。もちろん共感も理解もできないキャラや話もあるだろう。だがそのとき「共感できないから、理解できないから」と拒絶するのではなく、なぜ共感できないのか、理解できないのかを考えてみると、一歩先に進めるのではないか。

原作ですごく好きなシーンがある。映画でそのシーンを見て「やっぱりここ好きだなあ」と思った。夏月と佳道が〈世間一般〉のアノ行為を格好だけシミュレーションするくだりだ。たぶんこんな姿勢じゃないか、ここでこうするんじゃないか、これで合ってる? と確かめていく。そして「何これ」「これが、皆のしてることなの?」と苦笑するのだ。少数派の中のさらに少数派である彼らが、多数派を知ろうとする。コミカルだけど切ない。原作ではそのとき彼らが考えたことが詳しく綴られる。ぜひ原作でお確かめいただきたい。

大矢博子

書評家。著書に『歴史・時代小説 縦横無尽の読みくらべガイド』(文春文庫)、『読み出したらとまらない! 女子ミステリーマストリード100』(日経文芸文庫)など。名古屋を拠点にラジオでのブックナビゲーターや読書会主催などの活動もしている。

連載記事

- 稲垣吾郎の「非日常感」がぴたりとハマった NHKドラマ版「陰陽師」 2018/02/07

- スタイリッシュな和み系金田一耕助登場 稲垣吾郎版「犬神家の一族」[ジャニ読みブックガイド第7回] 2017/08/16

- 杉咲花主演「朽ちないサクラ」登場人物の内面が深堀りされた映画版 原作のテーマをより明確にするための改変で謎解きのカタルシスも強まった! 2024/07/03

- 杏・主演「かくしごと」よくぞここまで原作通りに……、からのラストシーンの改変にびっくり! 「映画の続きを原作で」という珍しい関係性をみた 2024/06/19

- 福士蒼汰、松本まりか主演「湖の女たち」グロテスクな人間の業を重層的に描いた小説をよくぞまとめた! チャレンジングな役に挑んだ俳優たちと琵琶湖の美しさにゾクゾク 2024/06/05

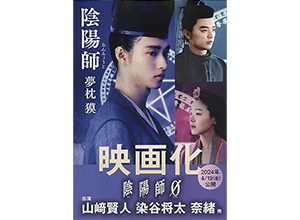

- 山崎賢人・主演「陰陽師0」映画オリジナルストーリーだが、まごうかたなき「原作小説の前日譚」! 映画を観ると原作がさらに面白く 2024/05/08

- 岡田将生・羽村仁成主演「ゴールド・ボーイ」中国から沖縄に舞台を変えた映画版 衝撃のサプライズをぜひ原作で! 2024/03/27

- 杉咲花、志尊淳主演「52ヘルツのクジラたち」顔がグズグズになるくらい泣いた! 原作を完璧に再現した映画版 あえての改変シーンの理由を考察 2024/03/13

- 土屋太鳳、佐久間大介、金子ノブアキ出演「マッチング」「あのパターンね」からの「はああっ!?」 気持ちよく騙された! 小説も書いた監督がそれぞれに込めた思いとは 2024/02/28

- 松村北斗・上白石萌音主演「夜明けのすべて」原作とは大きく展開が違う映画版 上白石も「原作を読んでほしい。読んで、観て完結」 2024/02/14