友だちへ

撮影:南沢奈央

わたしは今、誰のために、言葉を紡ごうとしているのだろう。

わたしは毎晩、3行の日記をつける。

1行目は、今日一番嬉しかったこと、楽しかったこと。2行目は、今日一番嫌だったこと、失敗したこと。最後は、明日の目標だ。

寝る前、客観的に、そして丁寧に一日を振り返る。今日の一番はどれだろうと吟味をし、それぞれ1行に収めるために、一番の出来事を凝縮して言葉を選んで書き出す。

嬉しかったことを思い出すと、もう一度嬉しく思えるし、嫌だったことを文字にして吐き出せば、気持ちが楽になる。今日という日は、おしまい。軽くなった心で明日を見つめることができる。すると、よく眠れるのである。

-

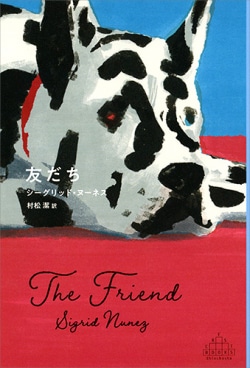

- 友だち

- 価格:2,200円(税込)

言葉を書き出していけば、気持ちは浄化されていく。

わたしはそう信じてきたが、『友だち』の主人公を見ていると、そうとは限らないのだと思わざるを得なかった。

主人公は、師であり唯一無二の友だちである存在を失った、初老の女性作家。

わたしは本書を読んでいる間、彼女の日記を見ているかのような感覚を味わった。

訳者・村松潔さんのあとがきにも、〈そもそも小説なのだろうか、と疑問を抱く人がいてもおかしくないかもしれない〉とあるが、まさにわたしもその一人だ。著者であるシーグリッド・ヌーネスを勝手に重ねて読んでしまった。

わたしは“わたし”で、あなたは“あなた”。一貫して、物語の中心にいる登場人物の名前が出てこないのが、そうさせているのだろうか。本文でも引用されているヘミングウェイの言葉、〈人はふたりの人間のために書く〉を体現しているかのようだ。“わたし”と“あなた”のため。

それとも、小説と思えないのは、ストーリーらしいストーリーがなく、“わたし”の生活と回想を、ただ思いついたままに書き連ねているような文章の進み方だからだろうか。

自分の内にあるものを吐き出している。そんな文章なのだ。

わたしが日記を3行にする前のやり方に近い。日記に向き合って、頭に浮かんだことを一気に書き出す。今日あったこと、今日見たこと、誰かから聞いた話、その時の気持ち、今の気持ち、ふと思い出した本に書いてあったこと、自分の信念、過去の思い出、その時の気持ち、今思うこと、――。取り留めもなく、溢れ出す。

思考が思考を呼び、言葉が重なっていく。“あなた”が言ったように、〈犬が自分の吐いたものに惹きつけられるみたいなもの〉なのかもしれない。苦しみの産物に惹かれ、同じことを繰り返してしまう。終わらない。自分のために書いているはずなのに、苦しい。

大切な友だちの自死を、あらゆる角度から理解しようとしている“わたし”の姿には、読者であるわたしの胸もぎゅっと締め付けられる。

“あなた”が遺した一匹の犬、グレートデンのアポロを引き取ることになったときも。ペット禁止のアパートの小さな部屋で巨体の老犬を飼う、しかも主人を亡くして憔悴しているアポロを毎日見ることになる。初めは“わたし”を苦しめる要素でしかなかった。

だが、「あなたの犬といっしょにいると、あなたの一部がここにいるような気がする」と、“あなた”と向き合うように彼のことも大事にしていくようになる。そうして孤独をともにしていくあいだに、徐々に心を通わせていくのだった――。

孤独な“わたし”と犬の友情の物語、と単純に終わらせてくれないのが、この小説だ。

物語の終盤、突飛な場面の挿入に戸惑う。まるで……、突飛な喩えになるが、今あなたが美味しいと食べているカレーには、実はあなたの一番苦手なトマトが入っていたんですよ、と言われたような。騙された気に一瞬なるが、そんなのはすぐに消える。だって、しっかり咀嚼して美味しく味わってきたのだから。今食べてきた目の前のカレーの見え方が一瞬で変わり、残りのカレーの味わい方が変わる。

そして、“わたし”とアポロが描かれる最後の章。より注意深く“わたし”の言葉を掬い、より丁寧に噛み締めるようにして味わう。

“あなた”は“彼”になり、“彼”と表記されていたアポロは“おまえ”に変わっていた。

“わたし”と“あなた”のために書くことから、解放されたのだと知った。今度はきっと、“わたし”と“おまえ”のために言葉を紡ぐのだろう。

その先に思いを巡らせて本を閉じた時には、尊く、優しい響きが残っている。

――わたしが紡いだ言葉よ、友だちへ届け!