友だちより

撮影:南沢奈央

先日、オンライン読書会なるものをした。

一冊の課題図書と〆切を決めて、それぞれ本のレビューを書く。それをお互いに読み合った上で集まって、本について話すというものだ。

一緒にやったメンバーは、中学の同級生。3月の読書日記にも書いた、久々にちゃんと集まったのに、近況報告もせず、中学時代の思い出話(とりわけネガティブな思い出)と、映画と本の話で5時間以上喋り倒した3人だ。

その時に約束していたのだった。次会う時には、読書会をしよう、と。

直接会うことが叶わなかったのは残念だけど、オンラインで顔を合わせ、背景に本棚が映っていたりしてどんな本があるのかとつい覗いてしまったり、こういうマグカップを使っているんだとか、おやつに大学芋を食べているのを見てわたしも今度真似しようと思ったり。個人のプライベート空間に少し踏み込んだ感じがして、普段外で会うのとはまた違う楽しさがあった。

-

- 友だち

- 価格:2,200円(税込)

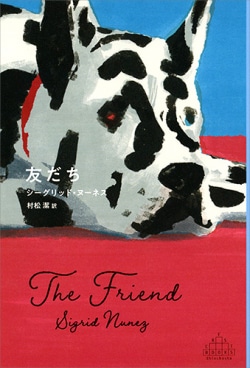

今回の課題図書は、シーグリッド・ヌーネスの『友だち』。

〈友だちへ届け!〉

そう締めくくった前回の読書日記は、その言葉の通り、実は友だちへ向けて書いたものだった。

友だちへ向けて書く、というのは思った以上にむずかしかった。友だち3人の顔を思い浮かべるたびに、頭を抱えた。

〈わたしは今、誰のために、言葉を紡ごうとしているのだろう〉

前回の読書日記で冒頭に置いた一文は、本から受け取った問いであり、同時に、原稿を書き出す前のわたし自身の心情だった。もうどうしても書き出せなかったから、一旦友だちに脳内から出て行ってもらって、本を読んでいる時に自分が思いついたまま、感じたままを書くことにしたのだった。

わたしと同様に、自分に引き寄せて本を読み、レビューを書いていたのは、小学校時代から仲の良いIちゃん。やさしくて頼れる学級委員だった。

この本を広げて10ページほど読み進めた頃から、ある一つの問いが頭の隅でカラカラと鳴っていた。

『人はなぜ死なせてもらえないのか』

これは、脚本家の北川悦吏子さんがあるテレビ番組で“究極の一問”として投げかけたもの。北川悦吏子さんと、本書の主人公である女性作家の話し方が似ている、とIちゃんは感じたのだそうだ。

だが、友だちを失った主人公の思考を辿っても、答えに辿り着けないどころか問いが増えていくのは、わたしも本書を読んで感じたことだった。

結局喪失ってなんだったんだろう、とか、人との別れとか、人はなぜ死なせてもらえないんだろう……とか。

その後、答えへの鍵を見つけたのは、偶然目にした宇多田ヒカルさんのインスタライブだったというから、Iちゃんの言葉に対する感度に驚く。そしてそれをきっかけに、主人公の思考の意味も見えてくる。

『わたし』が『あなた』を失ってから、流れるように過ぎていった日々の追体験。それは、本来あった自分の痛みと向き合う時間でもあった。

感受性が豊かなIちゃんの思考に付いて行って、問いの答えを探す旅を一緒にさせてもらったような感覚だった。

「女性陣は、自分に引き寄せて本を読むのがうまいよね」と言ったのは、中学時代にはほとんど話した記憶がない、Mだ。ひさびさに再会した時に、落語が好きだと知り、一気に壁がなくなった。さらに落研だったと聞いて、今では尊敬している。

海外文学の知識も凄い、ということが今回分かってさらに尊敬しているところだ。

ナタリア・ギンズブルグ、イサク・ディネセン、チェスワフ・ミウォシュ、ヘンリー・ジェイムズ等々、歴代の錚々たる作家たちの言をふんだんに借りながら、まるで自分へ言い聞かせるように筆を進める「わたし」は、間違いなく筆者自身の読書人としての気概、物書きとしての苦悩を投影したものであろう。

海外文学にあまり触れてこなかったわたしとしては、正直知らない名前ばかりで、引用された言葉の意味を捉えるのに必死だった。だから、引用されている作家の人間性にも意味がある、というMの指摘を聞いて物語の厚みが増した。

さらに、本書の最大の仕掛けともいうべき構成を、的確に集約しているレビューのタイトルが印象的だった。

“虚構と現実の淡い、書くことと読むことについて。”

教養を巧みに使いこなしながら客観的に本と向き合う読み方は、わたしにはできない。

さらに客観的に読んでいたのは、Kだ。帰国子女で、勉強も運動もできて、みんなから一目置かれていた。今回原書も手に取ったそうだ、さすが。

Kが注目したポイントは、シンプルだった。

誰しも「友だち」という言葉に傷ついたことがあるのではないか。

わたしは、題名である「友だち」について全く考えていなかった。何か見落としたものがあるかもしれない、とハッとした。

二人が互いのことを「友だち」というとき、多くの場合そこに完全な対称性を見出すことは難しい。(中略)

この小説における男女の「友だち」関係も一方的に男から押しつけられる形で非対称な状態からはじまるが、振り子の振動が収まるようにゆっくりと時間をかけて定常状態に収束していく。

もう一つ、踏み込んだのは「自殺」だ。特に「男の自殺」について考える。友だちの自殺の動機を追究することで、主人公の思考が、また別の角度から見えてきた。

ある人について精緻に書き下す営みは、「殺人」という衝動的で乱暴な行為というより、法医学者が各臓器を切り離し丁寧に死因を解析するための「剖検」に近いのかもしれない。

グロテスク。それは嫌悪だけでなく共感も抱かせるものなのだと、Kは教えてくれた。

距離を置いて分析してから、焦点を絞り込んで鋭く切り込んでいく。さすがのスマートさだった。

同じ本を読んでも、それぞれ着眼点がまったくちがう。

誰かの本のレビューを読むということは、誰かの目を借りて本を見ることができるということだ。

さらに顔を合わせ、あれやこれやと本について話した先にまた新たな発見があったりして。一人ではできない読書体験を通して、本の読み方の広がりを感じた。

次にまたみんなで読む本が決まった。それだけで今、日々の活力になっている。