雪国の旅

撮影:南沢奈央

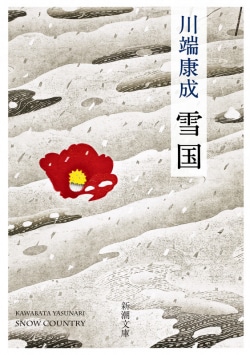

川端康成の『雪国』を読んでみようと、ふと思った。

〈国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。〉

本を開いて一文目で気持ちが高まる。「これが本物の!」と思ってしまった。大竹しのぶさんを舞台で拝見したときの気持ちに似ている。生で大竹さんの芝居を観ること。それは、人生に一度は、富士山を登ってみたい、インドに行ってみたい、オーロラを見てみたい、といったものに並ぶ一つだった。そして今から約2年前、大竹さんの主演舞台『ピアフ』を観に行くことが叶ったのだ。舞台上にご本人が登場すると、「あっ、本物の大竹しのぶだ」と高まった。そして、そんなミーハーな気持ちは一瞬にして忘れるくらい、その表現に、作品のなかにぐいぐい引き込まれていった。

まさに『雪国』もそう。ずっと読んでみたいと思っていた作品とついに向き合った感慨も一瞬にして忘れ、繊細で美しい表現に手を引かれるようにして物語のなかへと入っていった。この冒頭文を読みたかったのではなく、『雪国』を読みたかったのだ、と当たり前のことに気づいて、不思議とよろこびを感じるのだった。

-

- 雪国

- 価格:396円(税込)

読み終え、どう感想を書けばいいのかと考えているこの感覚、読了後というより、旅から帰ってきたばかりのときのようだ。家に着いてすぐ、「どうだった?」と聞かれているような。「たのしかった」とは言えるけれど、その一言ではもちろんまとめられないし、具体的にどこをピックアップしたらいいのか、すぐには判断できない。

いろんな新鮮な経験が短い期間にあったから整理できていない感じだ。いやむしろ、星雲状態のままにしておきたい。経験や思い出というものを整理した瞬間に、そのときの感情も整理されてしまい、自分事ではなくなりそうなのだ。

だから今回は星雲のなかから、強い光を放っているものを紹介しようと思う。

まず一つめは、冒頭の夜の汽車の場面。作品世界にぐっと引き込まれていったごく短い場面だが、印象的な描写が散りばめられている。

主人公の島村は、以前温泉宿で出会った芸者の駒子に会うために新潟の湯沢温泉に向かっているところで、それを思いながら、曇った窓ガラスに指で線を引いた。そこに若い娘が映っていることに気づく。外は暗くなってきて中には明かりがついているから、鏡のように映るのだ。若い娘というのは葉子という人物で、このあとも絶妙な距離感で登場して終盤はキーを握る人物なのだが、映った葉子とその奥の景色が作り出す世界に惹かれていく――。その様子に、読んでいるこちらもぐっと惹かれていくのである。

〈鏡の底には夕景色が流れていて、つまり写るものと写す鏡とが、映画の二重写しのように動くのだった。登場人物と背景とはなんのかかわりもないのだった。しかも人物は透明のはかなさで、風景は夕闇のおぼろな流れで、その二つが融け合いながらこの世ならぬ象徴の世界を描いていた。殊に娘の顔のただなかに野山のともし火がともった時には、島村はなんともいえぬ美しさに胸が顫(ふる)えたほどだった。〉

このたった一段落の描写が、読んでいるあいだずっと頭から離れなかった。なにか、作品全体を表している象徴的な描写のような気がした。このはっきりと捉えることができない女の姿(または、自分の姿かもしれない)。空想ではなくここにいるはずなのに、鏡に映り景色と重なることで非現実的な世界へと変わっていく。このあと物語のなかにも鏡がたびたび出てくるし、やはり鏡のなかに映った女と景色を重ねて見ているような場面もある。この作品のなかで描かれる“愛”というものも、幻影のように感じられてくるのだ。

象徴的ということでは、唐突に始まる縮(ちぢみ)のくだりもなにか妙に心に残るものがあった。〈雪のなかで糸をつくり、雪のなかで織り、雪の水に洗い、雪の上に晒す。績み始めてから織り終るまで、すべては雪のなかであった〉という、雪国ならではの縮の生産に思いを巡らせる。

縮とは、中の熱を外に逃がしやすいので、夏によく着られる着物だ。それが雪国で作られている。旧暦10月から2月半ばまでのほかにすることがない雪ごもりの月日の、愛着のこもった手仕事だった。最初の工程である糸作りから、冬の寒い時期の湿度が最適で、夏にはできないそう。最終段階の「雪晒し」は、織り上がった布を雪の上に広げて、お日様にあてるという工程。〈暖国の人に見せたい〉と言うほど、たとえようもない景色なのだという。

そんな縮の産地に足を運んだ島村はふと考える。大切に使えば50年以上色も褪せないで使える縮と、駒子との関係を並べ、〈こうした人間の身の添い馴れは縮ほどの寿命もない〉と。〈一心こめた愛の所行はいつかどこかで人を鞭打つものだろうか〉――。こうして駒子のいる温泉町に戻り、哀しく美しいラストを迎える。

濃密な旅であった。どこをピックアップしたらいいのかと言ったが、こうして書き出してみると、まだまだあれもこれもと伝えたい。それだけ脳裏に焼き付いた『雪国』の景色がある。でも時間が経つほど夢だったのではないかと思ってしまうような、曖昧で儚い世界。

珍しく、もう一度すぐに読んでみようと思った。〈国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。〉――あ、やっぱりこの旅の始まりは高まる。