本書はフィクションです、か?

撮影:南沢奈央

たとえば芸人さんが書いた小説に芸人が、俳優の方が書いた小説に俳優が登場すれば、本人の自伝的な部分も含んでいるのではないかと、つい作者と重ねるものではないだろうか。

わたしは、作家が登場する小説が好きだ。作家さんが作家を描いているわけだから、創作とはいえ、その中にあるリアルを探ってしまう。

本好きとしては、作家さんの素顔や創作秘話、出版の裏話的なものに興味津々である。だから、作家が登場する小説を、少しばかり特別な目線で読んでしまうのだ。

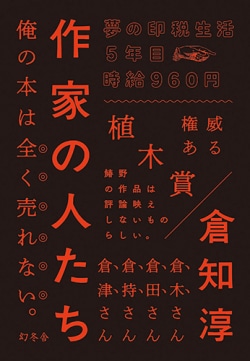

全7編に作家が登場する小説集『作家の人たち』も、普通に読めるわけがない。よだれを垂らさんばかりに、フィクションの中に飛び込んでリアルを掴もうと夢中になった。だって、本格ミステリ作家・倉知淳さんが、本格ミステリ作家・倉――いや、詳しい名前はここではいいか――について書いていたりするのだ。

どうやって本を作っているの? 印税ってどのくらい入るの? 出版社の編集者ってどんな仕事? 文学賞の選考会ってどんな感じなの?

もちろん、フィクションである。でも本格ミステリ作家の設定然り、「赤潮社」「謹談社」「植木賞」「茶川賞」といった、実在の出版社や文学賞を思い浮かべずにはいられないような名前が使われているのが、何ともニクい。これぞバーチャルリアリティだ。まさに大好物な一冊……。

-

- 作家の人たち

- 価格:1,650円(税込)

「夢の印税生活」は、会社員だった主人公が、新人賞を受賞して念願の作家デビューし、そこから作家生活の現実を知っていく話だ。印税がどのようなシステムでどのくらいのパーセンテージで入ってくるのか、単行本から文庫化するときはどうなるか。詳細で具体的に書かれている。華やかなデビューから、5年目に待ち受けていた現実があまりに厳しく、作家として食べていくのがいかに大変なことかと認識させられる。

新人作家を発掘しようと、間口を広げて原稿を募集する出版社の話「持ち込み歓迎」を読んでも、“そう簡単に作家にはなれないんだぞ”という声が聞こえた気がした。

作家志望として応募してきたのは、思いっきり何かのパクリであるストーリーを滔々と語るも原稿は書いていないというフリーター、引きこもりの息子でも部屋から出ずにできそうな仕事だからという母親、ワイドショーのコメンテーターになりたいからまずは作家という肩書が欲しい若い女性、カセットに録音したから文字に起こしてくれというご老人。唯一原稿を持ってきたのは、“出版界に巣くうゾンビのごとき存在”だというミステリ作家・倉――、まぁ、名前はさておき……。

「作家になりたい」とは誰でも言える。でも実際、原稿として形にできるのは本当に一部の人間で、その中でも出版できる人間は一部で、さらに作家として成功できるのは、ほんの一部。あぁ作家さんって凄いなぁ、とため息が漏れた。

そこに来て、最後に収録されている「遺作」はぐっとくる。本格ミステリ作家として思うようにいかなかった主人公が、投身自殺をして、死ぬ直前に思考を巡らせる一篇。25年間の作家人生を振り返り、苦しさを改めて噛み締め、同時に作家として文章を書くことの快感、ミステリを生み出すおもしろさを思い出していく。最期の瞬間、彼に湧きあがった感情に、著者である倉知淳さんを重ねずにはいられない。

ここまでは真面目な切り取り方をしたが、全体的に漂うのはユーモアだ。作家や出版社の悲哀が見えてきて、ときに笑えてきてしまうほど。でもこれ、出版業界の方が読んでもはたして笑える話なのだろうか。

他、冴えない作家が原稿を出版社に直接売り込み、迷惑がられる「押し売り作家」、作家や編集者の悩みを悪魔が解決してくれる「悪魔のささやき」、ライトノベル(売れる本)の作り方「らのべっ!」、内容ではなく作家の経歴で選考していく「文学賞選考会」。

突拍子もなくて攻めた内容なのに、どれも有り得そうな話ばかり。

仮想なのか、現実なのか。

「万が一実在する人物団体等に類似したものがあるとしても、それは純然たる偶然であり著者に他意はありません」とわざわざ著者がことわっているあたりもずるい。

最後の最後まで、小説のVR世界で揺さぶられまくる。本格ミステリ作家に完敗、いや乾杯だ。